作者|闵思嘉

一部拍生孩子的纪录片,我们能够想象到它的很多样貌。它一定是血腥的,也显然是痛苦的,它一定饱含敬畏,当然也满载现实。

因为生育,是自然给予女性的馈赠,但从宗教意义上来讲,它又是以“流血”和“疼痛”为折磨的的惩戒,标志着女性生育能力的月事亦是如此。而在以“家庭”为社会最基本单位的现在,生育的痛苦与喜悦,或许也并不是只由女性来承担了。丈夫、父母乃至家庭中的其他成员,也都承受了起了“生育”所带来的种种附加元素。

因此,“生育”这件原本单纯的行为,搭载上了更为复杂、更为多元的现实困境。而当我们都去关注女性在生育上所遭受的痛苦之时,我们可能就会忽略掉这些现实模糊的面貌。

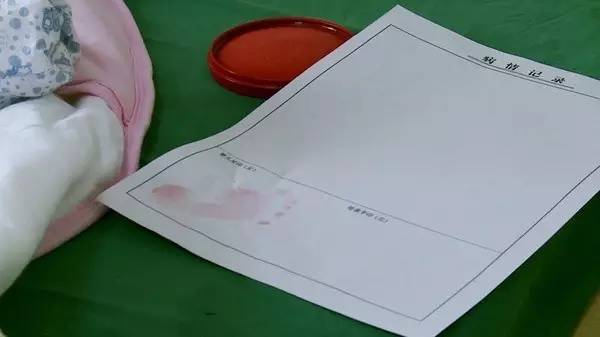

《生门》就是这样讲述了“现实”的影片,它不仅在题材上足够现实——记录分娩的整个过程,还在反思上足够现实。这种反思体现在《生门》的拍摄对象的选择上。在连续跟拍了700多天,拍摄了40多个家庭迎接新生命的诞生之后,《生门》选择了4个家庭作为电影的主要部分。这4个家庭都是高危产妇和早产儿的案例,这样的情况则意味着高额的治疗费用,以及游走在生死线边缘的剖腹产手术。

在这样的选择之下,《生门》中四个故事就又往现实逼近了一步,虽然这种逼近,是带有某种选择性的,是指向贫困和苦难的。但是这种逼近,也是最为残酷,失却尊严,连拍摄者的道德性都要受到拷问的。

对于普通正常的生育来讲,分娩加上住院费用只需要2000元上下,但到了胎盘错位、疤痕子宫这样的高危产妇+早产儿的案例身上时,光是剖腹产的手术费用就要5万元,这还不算早产儿出生之后在保温箱中高达数10万元的费用。

钱、生男孩,成为了《生门》中最常出现的字眼。

《生门》分别讲述了4个这样的家庭。

天性乐观,金钱上没有太多困难,执意要保住子宫,却在手术中差点死去的的夏锦菊。

身患糖尿病,怀了双胞胎,随时有可能大出血,手术费用要5万元却连5000块都拿不出来的陈小凤。

为了不被村里人嘲笑,已经有了两个女儿,同样经济困难也执意要第三胎生个男孩的曾宪春。

胎儿疑似不健全,担心人财两空,家人执意要引产的李双双。

这样看下来,《生门》所讲述的话题的领域,早就超出了“生育的痛苦”、“母亲的伟大”这样的界限,而是直接指向了现代国度中挣扎在阶级底层的群体。

拿不出钱来的张小凤家庭,想要借用医疗保险体制报销未果、尝试用农村房屋抵押贷款却受到制度限制,即便最后借用民间高利贷补齐款项,也只够手术费用而已,早产儿双胞胎的花销和未来依旧是个未知数。

执意要“生男”的曾宪春家庭,则几乎代表着最广大的乡间村落群体的生育观念——“我们农村和你们城里不一样,如果家里没有一个儿子,一定会被看不起的,他们甚至还会骂你、欺负你。”

夏锦菊为了保住子宫几乎丧命。

而在李双双家庭这里,孩子的生命被折算成百分数字,与手术费用放到一起权衡着性价比。

就此,《生门》仿佛真的变成了一道门。门的这边,是病床上母亲的挣扎与分娩的痛苦;门的另一边,是庞杂现实凋敝与冷酷的一面。母亲的痛苦是实在的苦痛,或许只在孕育和分娩的前后时刻。但现实的可怖却形成了绵延不断的时间长河,在新生命即将到来的时刻抹去了所有人的尊严,并一直持续着。李双双的家庭,连用一支药,都要小心计算着这个数字究竟值不值。

我们完全可以设想,相同的案例如果发生在经济尚可的城市族群身上,一定会是另一番景象。至少它会在“消费能力足以承担这一切”的伪饰之下,不那么毫无尊严、不那么指责体系、也不那么诘问人伦。当然,它也必定不那么戏剧化和电影。曾经导演过艾滋病纪录片《好死不如赖活着》的陈为军导演,在“现实的戏剧化”方面,显然有着极强的把控能力。

《生门》这样对苦难阶级的纪录,很容易让人想到已经去世的纪录片导演米歇尔·格拉沃尔。

格拉沃尔以拍摄“贫穷美学”的“全球化纪录片”三部曲而闻名,《妓女的荣耀》把镜头对准了泰国“金鱼缸”、 孟加拉贫民窟妓院、墨西哥红灯区妓女的生活,《工人炼狱》则纪录了世界五地生活在体力劳动金字塔最底层的体力劳动者。片中来自阶级、身份与族裔的苦难,和《生门》中贫穷的困窘、重男轻女的生育观念有着微妙的相似性。

所以,《生门》相对于生育的艰难而言,讲的其实是阶级的苦痛。

这是只会发生在特定阶级群体上的故事,也是只会发生在特定阶段群体身上的苦难。

当然,普通母亲的痛苦亦是无法忽视的,生育的痛苦与伟大,共存在每一个母亲身上,只不过《生门》从40多个家庭中选择出来的这4个,有着更为多元、复杂而具有现实批判的意旨。它真正放大了现实主义题材式的纪录,将“生育”从生育的单纯意义中抽离出来,以现实主义式的命题放大了“门”的象征意义。

“门”一方面意味着新生命的诞生,一方面也意味着相关人群社会角色的改变。他们成为母亲、成为父亲、成为需要承担生命意义与责任的、变换了身份的人。“生育”也就不再只是单纯的新生喜悦或新生期待,而是步入了时代洪流和社会的文化环境中,因为背景、身份、阶级的迥异而拥有了迥异的苦难。

这才是《生门》作为一部纪录片最大的现实意义,它认可生育的伟大,也直面生育的现实,它将生育放到了那曾被我们忽视的环境中,让我们重新连接起生活与环境的关系,这是十足诚恳,也十足冷静的纪录精神与纪录态度。

来源:文慧园路三号

评论