对浦峰来说,可能一切都源于巧合。

一场巧合让他成为了一名摄影记者,将他“从深渊里拉了上来”。那时在广州的一间商业摄影工作室待得很郁闷的浦峰,甚至产生了悲观的自弃念头——已经准备放弃摄影打包回老家。某一天翻看报纸时,他看到了《新京报》创刊招聘摄影记者的消息——那是一个地理栏目,在他的想象中,正巧满足他想要到处走走看看并且拍摄照片的愿望。投了简历之后,他被错当作文字记者招进去,又幸运通过了摄影记者的试用期,就这样误打误撞地,他开始了真正意义上与相机为伴的日子。

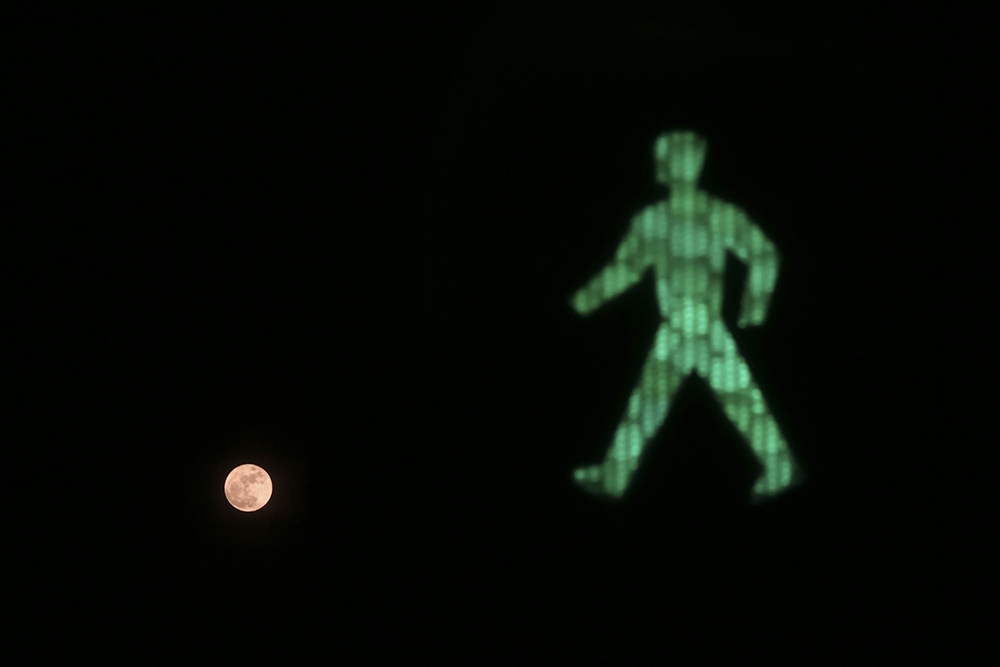

另一场重要的巧合发生在《新京报》正式创刊的前一周。北京的一场鹅毛大雪过后,报社的所有人都出动去拍雪景,浦峰也不例外。他骑着自行车从南三环的住处出发,向位于永安路106号的报社方向行进。在即将到达报社的最后一个路口时,他偶然抬起头来,看到被白雪覆盖的红色信号灯正闪烁着,像极了两只正凝视着他的红色“眼睛”。他至今仍清晰地记得那天的日期,《新京报》试刊的第一天——2003年的11月7日——因为那一对“血色双眼”成为了他在《新京报》拍下的第一张照片,也是他延续了十几年至今的《笑脸》系列作品的第一张照片。

今日回想,这些被命运安排的“巧合”或许清晰可见,但在昔日却很难寻觅线索。这个“挽救”了他并使他找到生命的归属的职业,2003年时入职《新京报》的“超级大运气”,甚至让他在日后遇到挫折时怀疑好运已在那时用尽。与此同时,浦峰一直孜孜不倦地捕捉着那些呈现于视觉上的“巧合”——那些他对城市与世界的理解,隐藏于快门按下后的“完美瞬间”之中,准确,细腻,没有一丝多余。而这些照片终究流向哪里?又对谁产生意义?

从城中村猎德到永安路106号

浦峰在猎德的时候,那里是广州当时最有名也最乱的城中村。那时候,大学念工商行政管理的他谋生的主要手段从刚毕业时候超市的系统维护员,到广州一个商业摄影工作室的学徒——大学毕业后他对摄影的憧憬与远行有关,才摆脱了维护员的编程工作,托朋友找到了这样一个与摄影有关的工作。与想象中不同,摄影工作室只允许他做一些辅助工作,几乎没有任何实操的机会,也因此难以得到摄影实践上的积累,更别提像《国家地理》杂志的摄影师那样走南闯北。“在广州的那一年半是我人生中遇到的第一个低谷。”

为了生计奔波之余,浦峰在休息的时候会骑车自行车到处转,尝试着拍些东西出来。而猎德,那个他每天都要从工作室往返的住所,南漂族的聚集地,却没有被他通过相机记录下来。“我在那待了一年半,可是我没拍。”今日回忆起来,他的语气里似乎有些不可思议。也许是那时候还不懂什么是纪实摄影,或是还没开始意识到摄影对于自己的特殊意义,和许多初级摄影爱好者一样,他的视线被远方的“诗意”所占据。而那个拥有着祠堂、小河、各种违建楼房的城中村,今日看来真正的值得记录下来的,却被他手中的相机遗憾地错过了。

直到他发现报纸上那篇招聘广告,他“只拍过几个胶卷,而且都是乱拍的”。带着从工作室“偷”的几张老板不要的废胶片作为面试作品之一,他碰到了与他一样欣赏先秦时期历史的南都经济部主任,并因各自对于历史的喜好相投而被顺势推荐到了《新京报》。那一趟北上的无座火车旅途上,他还买了本新闻摄影教程沿路翻阅。这样的兴奋一直持续到填写入职表格——发现被错当成文字记者招进来的浦峰硬着头皮找到摄影部的负责人去面试,争取到了一个月的试用期。“你觉得一个月之内能学会新闻摄影吗?我自己也知道,一个月之后我肯定回老家。”不过出乎他自己的意料,一个月之后,他留下来了。那一个月内,他与所有摄影记者同步拍摄了三组照片,每次结束后大家都将照片拿出来比对,在这个过程中,浦峰形容自己“正儿八经是醍醐灌顶那个词”——促使他从“菜鸟”到“顿悟”的过程的,以及对他今后的摄影之路产生了影响的人,正是当时《新京报》熟悉通讯社风格的副主编储璨璨,以及对影像有着精准把控的摄影记者李锋。直到今天,他细腻的画面风格中,似乎仍能窥见他摄影启蒙时期的某种延续。

《笑脸》:一辈子的专题

“今年,突然有了两个梦想,第一个,想成为世界上拍摄笑脸最多的人。这个靠自己的脚和眼睛,我相信应该能完成。第二个,想聚集世界上都喜欢笑脸的人,一起完成一幅Cityface世界地图!这个就得靠大家。” 2015年,浦峰在自己的一篇博客中这样写道。

2009年之前,浦峰从未主动寻找过这些隐藏在城市各个角落的“笑脸”。在那张红灯组成的“双眼”被拍下后,他依旧如往常一样给报社拍摄新闻图片,日常工作之外还未延伸出相对集中的个人偏好。那时候的报社里摄影记者众多,浦峰得到的任务很少,因此他最大的动力就是拍摄报纸天气版面的“城市表情”栏目投稿——这个被定位为拍摄风花雪月唯美类照片的小版块,只需要仔细观察和发现就可以完成,还可以增加稿费。浦峰拍摄它的时候很有竞争意识,异于他人地兴奋和勤奋,以至于最后他稿费收入的三分之一都来自于此。

之后的几年内,偶尔他会抓拍下来一两张“笑脸”,但直到2009年,他才开始有意识寻找这些散布于城市中的视觉巧合。来自国外的一些拍摄“笑脸”的照片通过微博和博客流传到他的电脑屏幕之上,他才意识到“自己也拍过”。也是在那一年,浦峰的孩子出生,压力很大,在心理上没有那么充分准备的他也借此慢慢缓解自己的抑郁心情。

“性格是改变不了的。”浦峰对于这样的观点似乎很笃定,就像他很清楚拍摄这些“笑脸”是自己“一辈子的专题”一样。拍摄“笑脸”照片的过程,是他缓解自身压力的“解药”。网络上的投稿或周围人的鼓励让他想要将这种快乐的东西分享给更多人,作为悲观主义者的他更深知这样做的重要性。现在,浦峰更倾向于用手机拍摄这些“笑脸”照片,因为GPS定位可以准确定位这些照片拍摄的地点。他在博客中提到的“Cityface”类似于呼吁更多人参与的笑脸地图,如果有这样的技术支持,又如果全世界的人都可以一起拍摄,则“整个地球上到处都能连成一张笑脸”。

拾城:一个人与一小群人

一个人在坚持做一件的时候,总会不自觉寻找志同道合者一起行进,在纪实摄影这件事情上,浦峰也不例外。2015年的愚人节,浦峰与其他九人一起成立了“拾城”,一个专注于中国本土化影像的非盈利摄影师联盟。挑选了这个日子,在他看来,是“当时也没想着它能做成什么东西,就是大家在那一天以’玩’的心态做一件认真的事。”而他的初衷,则是将像他一样用纪实手法拍摄中国城市的摄影师们电脑中尘封的照片,都有一个地方集中展示出来——那些只能发在朋友圈或者埋没在电脑里的单幅影像,需要一个“自己的平台”让更多人知晓。“现在有话语权的是属于我的上一代的摄影师,我们这一代在中国是很没有话语权的,所以现在摄影师要跳出来其实是很难的。”更是因为,当下所有的平台都在发表图片故事和专题,根本没有单幅影像的传播空间,而纪实摄影师的数量又比上一代多了无数倍,想要“跳出来”则更加困难。

这个目前由摄影师成员、图片编辑和志愿者组成的团体,每周三都会在公众号中发布成员们最新拍摄的照片。以这样的更新频率,哪怕是尽力在拍,有时候也不能保证图片的质量,这些“所谓中国优秀的青年摄影师”因此收获不小的质疑。而在浦峰看来,绝大部分人因没法设身处地地思考而会忽略掉的事实是,“即使再顶尖的摄影大师,也不可能每周都出精品”。更为重要的反而是,在这个纪实影像变得“卑微”的时代里,中国有这样一批摄影师一直在坚持做这种纪实类的摄影,并且,本着这样的态度,他们以极高的频率以摄影师的身份活跃在自己的城市之中。如果以年为单位来回顾这些成员们的拍摄历程,则拣选出来的照片才能够真正代表这些摄影师们的图片质量。

不过,如同每一个把人凝聚起来的组织一样,拾城也经历过成员的流动,而浦峰自己也经历过不少悲观的情绪。由于其非盈利的特质,拾城依旧是一个相对小众的平台,这意味着它所能覆盖的传播途径依旧有限。矛盾的正是,也因为这样的有限,使得这样的一个平台能够尽可能不受干扰地给年轻一代摄影师提供传播他们理念与作品的空间。

对话浦峰

界面影像:做摄影记者会不会影响到你自己的情绪或者对待事物的看法?

浦峰:会。以前老想参与重大事件,现在比较无所谓了,特别是悲情类的事件。其实很多事情根本帮不上忙的。参与到类似马航这种事件之后,虽然是一个记者,但根本就是无力的,自己能做的就是拍下来,然后看着他们在那里哭、伤心。社会上那些鸡零狗碎的事情,比如朋友和我说哪个小区发生了一个什么纠纷,希望媒体去帮一下,但这样的事情太小了,社会新闻中基本不怎么报了。稍微敏感一点的,也不让发。因此就把悲观的情绪一直压到自己的心理,舒缓不了。这个职业是我喜欢的,因为排除拍这些(悲情的)东西,还是可以拍中国的现状,这个是我最喜欢拍的东西。

界面影像:和现在比,2003年《新京报》刚创刊的时候,照片对人们来说会不会还算是相对重要的?

浦峰:十年前都还算是重要的,那时候是摄影的黄金时期。

界面影像:现在很多媒体很看重视频方向的报道,你怎么看待这个现象?

浦峰:很多年前说让我转去做视频什么的,我一直抗拒,还是喜欢拍照片。我现在知道很多事需要视频才能拍出来,图片肯定有局限性,比如传播的时候,事件本身是一个连续的过程,必须有视频才能呈现这个过程,照片只是其中的某一个环节。

界面影像:你曾经说你很喜欢拍摄单幅照片,现在依旧如此吗?你觉得单幅照片的魅力在哪?

浦峰:现在还这么觉得。我喜欢拍摄单幅照片可能是受到“决定性瞬间”的影响。我认为“决定性瞬间”就是照片里的每一个细节都考虑清楚,都到达了一个完美瞬间的时候按下快门。画面里每一个部分都是你需要的东西,构图和元素没有任何累赘。

很多成名作,或是摄影比赛里的作品,都是系列照片,但给你印象最深的还是其中某一张照片。想要讲清楚一个故事,一张照片肯定不够,但如果交流或者网络传播,那么就是一张照片。很多的专题照片是由单幅照片组成的,比如马格南的很多摄影师的画册,所以要先把单幅拍好——我拍的都是单幅,但等到有一条线把它们都穿起来的时候,就成为系列了,所以对于这种专题来说,把单幅拍好,专题就会出现。现在所谓的“专题”,其实是故事。

界面影像:很多人拍一组作品可能很快速,也有些人会花很长的时间进行拍摄。你对“好作品”有没有自己的衡量标准?对你自己的作品最终流向哪里又怎么看待呢?

浦峰:对于影像的东西我越来越疑惑了。现在人们拍东西,几个月都算长的,基本没有几个人在专门拍专题,短平快的居多,深度类的很少,除了专门做展览的那些摄影师。那些真正的自由摄影师,也有目的,就是为了做展览,走画廊那条路。

现在,我越来越觉得,这些影像最终拍的都是自己。跨度很长的专题,肯定就得不停地拍,比如《笑脸》这个专题。将这些照片发布在公众号之类的已经可以满足我了。如果以后有人觉得这个东西好,想把它做得更大,我当然也不介意,但如果没有这样的机会对我来讲也无所谓。《笑脸》这个专题内容相对浅显,不大可能走艺术市场的那条路,这个我有自知之明,除非换一种更深的展示形式。现在我也不会考虑太多它的未来发展,纯粹是因为个人喜好,才会坚持拍摄。

界面影像:如果一直在寻找“表情”或是“笑脸”之类的,会限制自己寻找拍摄角度的可能性么?

浦峰:这个不会,《笑脸》毕竟只是我的一个选题,纪实摄影才是我最想要寻找的。

界面影像:你对中国城市的印象是怎样的?

浦峰:我这个人不太限制自己是在哪个城市,而是无论在哪个城市我都会拍到自己想要的东西。我肯定会怀念自己小时候的生长环境,近几年自己其实特别想回老家,这种漂泊没有根的状态,让自己这么多年都会一直考虑这件事情。其实我在北京没有那种类似发小、大学同学的朋友,几个好朋友都是报社的。

界面影像:有没有想着回去拍拍自己的家乡?

浦峰:我这几年一直在拍家乡,特别是拍我自己的家。我的家在无锡的农村,但很早就已经城镇化了,现在正面临第二次城镇化,相当于要拆迁,老房子要变成高楼。我现在对无锡唯一的情感就是老家,拆完了以后就全部变成陌生的了,根本就没有归属感了。这几年每次回去我都要拍一下,那些村里的场景,或是新盖的楼的场景。做了那么多年摄影,到最后对我们来说什么也不是。可能这个笑脸是我的,拍的家乡是我的,其他东西,如果不是一个名人,那么过了五十年后,发完朋友圈,就全是垃圾。现在拍照的人多了去了,根本没有任何意义。我越来越觉得摄影这个东西,到最后也就是对你自己有意义。

界面影像:摄影对你来说是什么?

浦峰:摄影是我的命。

评论(0)