文|时尚先生Esquire 初子靖

编辑|杜强

东极镇位于浙江省的最东端,是舟山一众细碎的岛屿里几乎最小的三个,民国时隶属于定海,在县志里列于末页,评价是「壤地窄而烟灶稀,不足称焉」。这里只有渔民和渔民的后代,渔民迁往主岛,后代厌恶捕鱼;老人和逃避者滞留于此,把瓦房改建成民宿,总是给游客讲述同一个故事。

电影制片人方励 2013 年听说了这个故事:二战时一艘日本货船里斯本号在此沉没,其中押载的港英战俘跳海,为东极渔民捞起,次日被日军捕回,渔民藏匿了其中三人送往重庆。五年后,我由方励的纪录片中得知了这个故事。

故事被海洋封锁着。今天想要到达离沉船最近的青浜岛至少要从宁波坐两趟大巴和两趟客轮,12 个小时。客轮每日一班,货运多于客运,是家具、电器、食材、衣饰、宠物、蛋糕进入青浜岛的唯一途径;公私出行也仅此一法,2002 年东极镇政府派人坐船向上请示拟将里斯本号的沉没和救援作为旅游开发的重点,领导不信:你们这种小地方还能有这大事?

镇里从此年年上报,写进人大提案,建设博物馆,还成立了里斯本丸研究会。终于新领导相信了, 2005 年,电视台来拍了纪录片,有拍了电影、写了报告文学,请专家学者来访,当成大事宣传。

事情一度石沉大海。2005 年 9 月,《浙江法制报》在头版介绍了里斯本号残骸的保存情况,以及本省向国家文物局申请打捞的进度。在文章的最后,记者展望道:「我们期待,63 年前的历史随着『里斯本丸』出水那一瞬间,再度清晰。」

14 年过去了,「那一瞬间」仍被搁置着。民间提议举办纪念活动,里斯本丸研究协会由于没钱和没有任务拒绝了;镇政府在全岛搜索旧物,收上来的只有碗和布片,唯一见证物是船上一只木梯;英国人留下的纪念品在转卖或搬家时遗失,渔民后代陈瑞菊向我比划:「巴掌大的,一个黑色的东西,不知道是什么,在草房改建成砖房的时候找不到了。」

被同样搁置的还有大洋彼岸的英俘后代。遇难者杰拉德的女儿雪莉抱着父亲八十年前从香港寄给她的娃娃接受了方励的访谈,杰拉德的墓碑上刻着「假定他死于中国东海」,下方是一座空坟。

另一些人保留了父辈在最后时刻的笔迹。84 岁的罗恩 1940 年从香港疏散后与父亲分别,两年后,跟在父亲遇难的消息之后到来的,是一封发自深水埗战俘营的信,里面写着「我相信我们很快就会团聚」。

根据英国学者班纳姆的记述,罗恩的父亲很可能是在得知将被运往日本后,紧急写下了这封平安信,那时他正面临瘟疫和饥饿的威胁,唯一的指望就是登上里斯本号前往日本、并挺过战俘营的苦役。他没能想到,在大海上等待着的是窒息的深舱、美国的潜艇和东海的激流,一场生存之旅,最终将大多数人都拖入地狱。

1942 年 9 月,在登上里斯本号之前,斯普纳(Bill Spooner R.S.)已经在香港深水埗战俘营医院里工作了六个月。他几乎无事可做,干瘪的英军走进来,躺上病床盖住毯子,腿间流下血和排泄物,很快就离开人世。缺乏营养,没有隔离和必要的消毒,医生也无力安抚病人,痢疾在战俘营中扩散。患者迅速脱水、消瘦、眼窝下陷、面颊深凹,他们管这里叫「濒死病房」。

此时,一些英军正盼着离开香港。战俘的三餐只有大米,皇家炮兵团的炊事员在浴盆里把它们煮成夹生饭和锅巴;一些军官引用国际法要日本人提供蔬菜,日军向深水埗运来了一车菊花,然后把提意见的人转移到了其他地方;据炮兵埃蒂安(Jack Etiemble)说,菊花让生病的情况改善不少。

八月以来,战俘营爆发了白喉。在脚气和痢疾早已肆虐的深水埗,这是第一种恶性传染病。在斯普纳的回忆里,由于日军拒绝提供抗毒血清,感染者近九成病死。

与此同时,日军也在期待里斯本号的起航,中途岛战役后他们需要更多新鲜血液来扭转颓势;取得优势的美军则乘胜追击,将潜艇埋伏向日本本土,斑鱼号(Grouper)就是其中一艘。

也有不少英军不愿意去日本,他们恐惧日军的行事作风,期待着盟军的反攻。埃蒂安见过两个中国小孩在战俘营外招手,被带到防波堤上,用刺刀戳死,扔进海里,杀害他们的士兵大笑;在北角,一名新西兰士兵回忆,日本人建起电网,把中国小贩和来看望战俘的人用绳子绑起来,浇上水,推过去。他们临终时「痛苦的叫声像受惊的仔猪」。

瘟疫的威胁近在咫尺,根据记载,里斯本号起航前战俘营中平均每天有五人死于白喉;转移势在必行,9 月 25 日凌晨,日军挑出看起来病得轻一些的人,编号、拍照、打上疫苗,配发囚衣餐具,赶上船去。

皇家海军卫生员华莱士(Wallace Hastings)回忆登船的时刻说,里斯本号没有标明自己是一艘运俘船,甲板上还装着机枪,闲聊中有人担心会被误伤——三天后美军斑鱼号南下,担心成了现实。

在决定转向前,斑鱼号已经在日本西南耽误了三天。从 9 月 16 日到 18 日,它在暴雨中发射了四枚鱼雷,无一爆炸——也许和射术无关,美军 1942 年制造的鱼雷有击发缺陷,经常哑火。推测己方已经被发现,斑鱼号于是驶向西南,在浙江湾伏击日军往返上海和香港的船只。

10 月 1 日凌晨,斑鱼号在身侧发现了一艘向北行驶的货轮。月光太过明亮,它下潜绕前,等待黎明的夜幕。

里斯本号没有发现身侧的斑鱼号,甚至毫无防备,此前本土没有盟军潜艇的消息。而对于战俘们来说,这只是又一个无法安眠的夜晚......

三天以来,潜伏的瘟疫接连爆发:甲板上唯一的厕所被痢疾患者全天占用,另一头则躺着一排白喉病人。患脚气和糙皮病的被留在舱内,奇痒难耐。货舱里充斥着夜以继日的呻吟。但生活条件改善了,每顿饭能喝到热茶,晚餐甚至有腌牛肉。战俘们讲故事、赌博,传看带上船的书,直到页面全都散掉了为止;他们整日坐着,因为船舱太挤,没人躺得下。

10 月 1 日黎明,斑鱼号抵达里斯本号预计航线前方,上浮到潜望镜深度。7:04,在晨雾的掩护中,预计里斯本号正在 3200 码外,它发射了第一枚鱼雷。

一枚老式 14 号鱼雷。舰桥内听了一会声呐的消息,大喊:

「Hot, straight and normal!」(「引擎正常,航向正确,运行平稳!」)

它有时会引擎熄火,突然回转或者意外爆炸。但是今天没有,它在 10 英尺深处顺利地朝着里斯本号钻过去。

紧接着是另外两枚,它们的启程都是:

「Hot, straight and normal!」

里斯本号舰桥上的日军哨兵最先发现了鱼雷并大声报告,舰长从办公室冲出来,看到它撞在右舷中央——但没有爆炸——转了个弯,朝来时的方向钻回去。紧接着是第二枚和第三枚,在浅水缓缓地朝里斯本号游过来。舵手一个急转弯躲了过去。此时是早 7 时 10 分。

同一时间,大多数英俘已经起床,正等着早点名和早餐。华莱士记得巨大的噪声从舱壁传来,像是水槽终于沥干的汲气声,也有人形容那像轮胎漏气的声音——他们立刻明白是一枚鱼雷擦身而过。

下沉,捏表计算航速和距离,斑鱼号意识到之前的三枚鱼雷没有命中,他们判断是着弹点太深。斑鱼号继续浮起,发射了第四枚鱼雷。

第四枚。里斯本号看见它在 1200 米外从右舷 35 度的方向冲过来,立刻急转弯,但这枚鱼雷似乎更快一些,扎进右螺旋桨里爆炸,开了一个直径两米半的洞,炸开了发电机舱和燃料舱,一名日军被舱口坠落的横梁击中,当场毙命。

爆炸时,斯普纳正端着早饭走在甲板上,那天的早餐是米饭和黏糊糊的蔬菜,战俘们管那个叫「糨糊」(slum)。船的另一头突然传来一声闷响,日本人冲过来将他们推进货舱;不只是他们,斯普纳随后看见,那些甲板上的痢疾和白喉患者也被塞了进来;无处可躺,病人们被夹在上下两舱的接驳处,舱门的缝隙间。

燃料舱进水,紧跟着发生了第二次爆炸,炸穿了隔壁第三货舱的底部。日本人试着用棉花堵住舱底。没用。灯熄灭了,里斯本号失去动力,战俘们停留在了寂静的黑暗中。

斑鱼号听到了爆炸声,潜近,发射了第五枚鱼雷——太深了,擦过船底——发现猎物失去了动力,它绕向远端,正对左舷,浮出海面,在标示为 0 的深度上发射了最后一枚鱼雷。飞机和援舰在从远方靠近,斑鱼号拉开压载水舱的阀门紧急下沉。40 秒后,爆炸声传来。

货舱内听到爆炸声不断,天主教徒忙着找地方躺下,奋力祈祷;周围人指望他虔诚,顺便保佑自己。一段时间后,船舱的倾斜停止了,甲板上传来日军的机枪声,飞机声和欢呼声,他们意识到,增援已经赶到。

但并非是欢迎的高呼——船上长官看到第六枚鱼雷从左舷游来时告诉机枪手向它开火,它太浅了,被击中后在舷外扬起巨浪。

日军的援兵到达,破损的里斯本号在海上维持着脆弱的平衡。关于士兵、船员和战俘,船长开始和长官商量对策。

时近黄昏。打从早七点起英俘就被关在舱里,数量众多的痢疾患者要解决个人问题。他们把所有能找到的容器——空罐头、帽子、瓶子,用来盛屎尿,很快就满了,于是在舱底竖起两块板子当厕所,1100 名战俘站排。没有早饭也没有午饭,饭盒就被拿出来接粪便,密闭的舱内充满排泄物的味道。波特上尉(Lieutenant Potter)会说日语,他向甲板上的日军请求倒了这些东西,被拒绝了。在漫长的求情后,日军递下来了两只空油桶。

淡水喝光了,波特再次交涉,得到了两桶脏水。重病人都被关进了较宽敞的第二货舱,现在舱内闷热、恶臭、没有任何光亮,白喉患者的咳嗽声越来越剧烈。

比起他们,三舱的战俘面临的生存危机更为直接:日本人递下来了一只四人手动泵,三支蜡烛,告诉他们不想淹死就靠自己了。

埃蒂安记得,三舱鸦雀无声,人工泵的嘎吱声,压泵人的喘息,以及货舱进水的汩汩声都听得一清二楚。上方舱门紧闭,空气闷热,泵边的战俘按几下就会昏过去。负责轮班的是炮兵军需官「大奶」(Sergeant 'Busty' Dicks),他一边大声讲笑话一边喊:「伙计们加油,水下去了。」(『keep it up lads we're gaining』)但埃蒂安看见了他手边的浮漂:三舱的水位一直在上涨。

与此同时,船上的 778 名日本陆军已经被转移到了前来支援的舰船上,在两舰并拢时,压坏了两艘救生艇——原本是给战俘的,现在没有了。据战后军事法庭上的供词,船长此时决定打开舱门防止战俘闷死,而陆军长官否决了,因为仅剩的 25 名守卫不可能看住一千多名英国士兵;船长觉得他说得对,服从了命令。

剩余的守卫在装着战俘的三处货舱口盖上木板,覆上帆布,钉死,再用重物压紧,切断了通风管道,返回舰桥等待指令。10 月 2 日早 8 点 45 分,里斯本号的钢板又发出嘎吱声,船体倾斜愈发严重,船长决定弃船,守卫作为牺牲者被留下。

战俘仍在等待,现在他们听见船弦的惨叫。甲板上传来行军声,然后是拖动重物的声音,他们以为自己终于等来了撤离,但一个小时后重归寂静。

在二舱里,有人喊了一句「船要沉了」。货舱里一阵恐慌,他们挤上舱口,推不动舱门,亲耳听见日军钉死帆布。之后通风管道被切断了,空气变得更加浑浊。

一舱的军官下达了指令,禁止抽烟,禁止说话,节省空气。恐慌在蔓延,信号兵试图通过摩尔斯电码交流,寂静的船舱里回荡着敲墙声。

10 月 2 日凌晨一点,一舱出现了第一名死者——一名脚气患者,进货舱时没抓住梯子,一直摔到 12 米深的舱底,第二天凌晨断气。很快,又出现了第二名死者。

早上,二舱回复了新的消息:「两人死亡,多人濒死。」舱内紧接着传来怒吼:「别再敲了!」

敲击声停止了,一舱和二舱彻底安静下来,闷热而空气稀薄,病人失去了呻吟的力气。有人在一片黑暗中想喝口水,转头拿错了杯子喝了一大口尿;有人用手边最后一点淡水不停漱口,在嘴里转一圈再吐回水杯;二舱的痢疾患者们最后一点容器也装满了,排泄物从中缝向下流,艾尔希(Arthur Alsey)记得听见下舱有人喊:

「上面就没个军士(管管)吗?」

——没人应声——

「上面还没个中士吗?」

——还是没人应声——

「上面就没个他妈的军官吗?」

过了一会传来一个虚弱的声音:「正站排等着拉呢。」

船舱里爆发出一阵歇斯底里的大笑。

在三舱,水位没过了泵水的人,战俘们挤到高处听着进水的声音;船在进一步倾斜,船尾灌入的水将船头压高,离开海面,头部重量作用在船身的钢板上,随着涨潮时海浪的冲击不断发出嘎吱声。

波特上尉向甲板上的日军连续打了一个小时招呼,没有任何回应,斯图尔特上尉(Lieutenant Colonel Stewart)决定逃生。他爬到舱顶,向下问了一句有没有锋利的工具,在一片黑暗中,他听见骂声从船舱底部升起。最后他也骂了一句——是一把刀,不是水果刀或者什么厨房小刀,是厨子得到日本人特许带上船的一把杀猪刀。

10 月 2 日早八点左右,波特上尉挂在竖梯上,把刀插进舱门的缝隙,奋力划着帆布。没有效果,他累得接近窒息,帆布也没有破开。

机会在九点刚过时到来,船舱倾斜达到了极限——在短暂的十几分钟里,竖梯的方向几乎变成了水平,这次霍威尔上尉(Lieutenant Howell of the RASC)叫上波特走在前面,捅开了帆布,三名战俘一齐使力,推开了舱门。

离开货舱,刚好在舰桥下方。霍威尔冲向三舱,划开绳子掀开封舱板,将里面的英俘放了出来。舰桥上的日军看见了他们,一发子弹打在霍威尔身侧的甲板上,他赶忙缩到一旁。枪声连续响起,子弹胡乱弹射,霍威尔让波特告诉日本人,停火,逃出来的就回到货舱里。波特照做,日本人果然停火。霍威尔扶着中弹的波特爬回去,看到阴影处有几名战俘正爬向舰桥的方向。

三舱的埃蒂安趁着霍威尔打开舱门的功夫冲到了甲板的阴影处,趴在那里等待时机。紧接着,他听见竖梯断了,战俘们困在六米深的货舱里。就在霍威尔喊话后日本人停火的间隙,埃蒂安听见三舱里大喊了一声:「既然我们出不去了,我们唱歌吧!」,他们开始唱《蒂珀雷里前路长》(It's a long way to Tipperary),埃蒂安趁乱跳入大海。

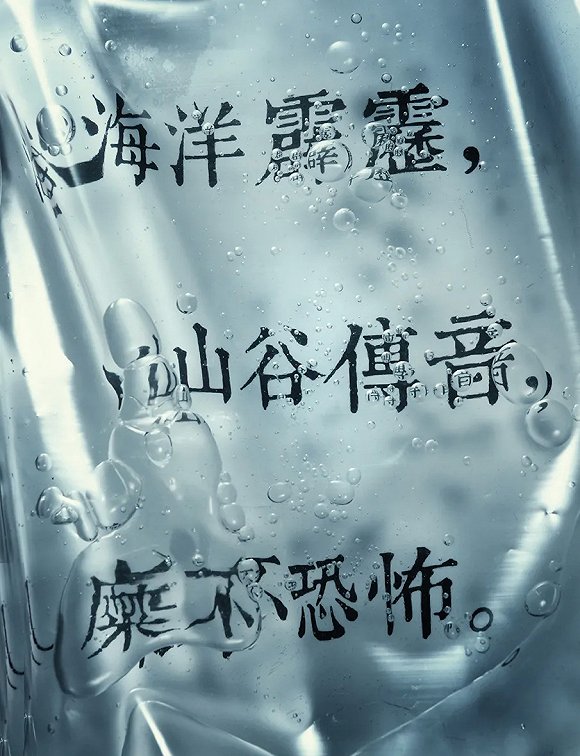

关于沉没的里斯本号和跳海的英军,1948 年乡长沈品生向国民政府详细报告过青浜岛上的见闻:

「三十一年十月二日上午九时许,突闻岛外海洋霹雳,山谷传音,糜不恐怖,然而司空见惯,亦属无可如何,听之而已。是午,清浜山庙子湖一带海面发现数百难人漂流,在狂风怒吼中挣扎,庙子湖由…(人名)…,清浜山由…(人名)…集议,以情势严重、人命关天发起通传,全山渔户总动员。捞救至午夜止,历时十二,结果先后数次往返,合计共救得三百八十四人。」

舟山电视台 2005 年拍摄的纪录片中,留下了许多参与里斯本号救援的渔民们最后的影像资料,其中陈永华这样描述当时的景象:

「一开始沉没时,都漂向外面去,是北水(落潮),后来东北方向的水回拢来了,所有的东西都漂向岛上,都堵住了,布啊,人啊,板啊,各色各样的东西。外面就去捞去了。」

枪声停息后,舱内战俘爬上甲板,看到里斯本号的舰桥已经被占领,日军守卫被杀死后扔进了海里。得救的英军有些跑去拆了船上唯一的厕所,抱着木板跳海,漂向远处的群岛;另一些脱了衣服和鞋子朝临近的日本军舰游过去;海军们在甲板上休息了一会,有的四处游荡,搜刮救生衣、白糖、烟和酒。

此时船体突然断裂,但一些人仍抱有乐天心态:有人举着抢来的酒瓶,漂在海面上大声唱歌;有人两手各举着一捆筷子,大喊着这是里斯本号的纪念品。他们最后都没能幸存,在湍流往复的洋面上,稍有不慎就会葬身大海。

一些英军试图爬上附近的日本军舰,日军为他们放下绳子,待他们爬到顶端,就冒出来另一个人用刺刀把他捅死,或者对着他的胸膛开一枪;离得近的也未能幸免,日军的巡逻快艇反复从他们头上碾压过去,对他们随机射击。多年以后,有些人称其为「屠杀」,事实上更像是猫抓老鼠的游戏:日军的机枪很快停火了,他们花样百出地玩弄着战俘的求生欲。

另一些人抱着木箱、木板或者木棉救生衣,随着洋流漂向青浜岛。近岛处海水流向复杂,有的人在分流时漂向远海,再也没有回来;另一些人困在漩涡中原地打转,斯普纳就是其中一员,他最后隐约记得身后横躺着一个不认识的人,头和脚浸在水里,随波浪有节奏地摆动着。他看得入迷,用头一起打节拍,直到身旁的朋友发现,把那个死人推进海里。

即使有幸被潮水推向陆地,石头海岸仍然危机四伏。一名军医随着浪头狠狠地撞向灰色的礁岩,过了一小会,他被海浪托起,以同样的力量又一次拍过去。

青浜岛的渔民们看见战俘和货物漂得近了,乘上舢板出发。沈阿贵的船当时只能载六个人,他向海里的英军比了一个手势:「六」。六个人爬上他的舢板,第七个人试图上船的时候他摆了摆手,那人放开船弦。有的人就此沉下去。

张福庆在海上看到三个英国人坐在一块小礁石上,其中一个吹着口琴。船摇过去时三人招手,离岛时口琴被当成赠礼送给了他——礼物最后没有留下,在困难年代拿去上海换了大米。

2005 年之后,更多的人听说了他们营救英军的事迹,每个上岛的人都在问他们:为什么要救英国人?仿佛某种英雄壮举。这问题难以回答,当年 19 岁的陶阿宝在 80 岁时回忆说:「人要沉下去了,总要去救,活活的人难道让他死啊?」

战俘们也感到惊讶。当时他们被摆成一排,躺在沙浦庙门前的石板上,为了避免游泳时累赘,大多数人赤身裸体,或者只穿着兜裆布。他们两天没吃饭,冻得发抖,有些还受了伤。他们用手揉着肚子,表示很饿,渔民们把打渔的外套给他们穿上,为撞断肋骨的人包扎,给漂流时晒伤的人涂抹药膏,煮了地瓜粥,还有煮贻贝和咸鱼,英军边吃边哭。

斯普纳只醒了几分钟,记忆里他看到了一个「长得像天使」的东方老妇人(「没有翅膀」,他强调了一下)。她穿着黑布衫、黑裤子,灰色头发扎成马尾,用瓷勺子从瓷碗里喂给他什么甜又热的东西。然后他又昏了过去。

在沙浦庙前的午后,英军们举着地瓜粥,用英语、香港英语和中文掺在一起大声开玩笑,他们发狂地大笑,瘫倒在地上。

东极岛的居民,在绝大多数时间里,需要拼尽全力才能维持生活。在一份 1965 年的档案中,庙子湖岛上的生产大队长郑阿松向上级诉苦:没有充足的棉布做油布,塑料又罕见,渔民们缺乏出海的防水措施,旧衣被海水腐蚀破洞,没有衣服穿;郑阿松同时抱怨说,海面风大浪急,岛上缺医少药,打渔受伤的人要坐一整天的船到定海或者宁波治疗。在 1942 年,英国人的出现给东极的居民造成了很大的负担。

渔民家中罕有余粮,战俘们看到做饭的人尚饿着肚子,大都吃到半饱就推辞;一些家庭大米不足,把出海用的地瓜干也给了战俘;渔民四季只有一套衣服,出海的外套用油布缝成,是唯一的防水手段。尽管如此,在青浜岛和庙子湖短暂停留的一天里,几乎所有英军战俘都穿上衣服、吃上了热粥,幸运的还抽到了烟。怀特(Robert Wright)回忆起当时的经历说:「那些中国人用行动向我们展示了善良和同情的全部含义。」

10 月 3 日,战俘们意识到不能久留,日军已经在搜捕,于是发烟雾求援。岛民吴兰舫还记得,那些英军走之前把渔民们的外套还了回去,赤身裸体地被日军驱赶到山坡上坐成一排。一些人流着眼泪,比着手势抹过脖子。

有三个人在 10 月 2 日的夜里请求了渔民的帮助,希望躲藏起来。受托的渔民名叫唐如良,家住青浜岛最北端的南田湾村,当夜村里几人商量藏匿地点,家里的小孩站出来,说有个洞正好合用。

这处洞穴后来得名小孩洞,藏在青浜岛东北角,一片由极大块砂岩组成的悬崖下方。从南田湾向东,走过两片岩石的夹缝可以来到一处临海的崖侧,在两旁陡立的峭壁中央,一些大块碎石下方,藏着一处仅供一人弯腰通过的狭窄巷道。巷道出来是一处临海的开阔平台,右手边有一处落岩铺底的深坑,那就是小孩洞。三名英军白天藏匿于此,由唐如良的妻子为他们送来三餐,夜晚则住在唐如良家中。

直到 10 月 5 日,日军终于结束了对东极附近海域的搜寻。唐如良通过邻岛的乡贤沈品生联系到国民政府的民兵团长廖凯运与王继能,带上三名英军一路向南,穿越定海和普陀山中间的狭缝抵达大陆。之后借助国军的掩护,三人取道重庆返英,向西方世界详细讲述了他们的经历。

在东极镇和沈家门,相似的故事我听到了很多次。研究这件事的多是公务员,他们对英文不熟悉,依靠渔民和香港老兵获取历史资料,时间久了,历史故事被一次又一次地重复。对于他们而言,问题是怎么把这个故事利用起来。当地的民间研究者在寻找里斯本号的「价值」,认为它是世界反法西斯战争和中国抗战接轨的历史时刻,国家领导人也不止一次提起。

只是时殊事异。1948 年 5 月,欧洲战场尘埃落定后,英国大使馆向国民政府外交部致电,希望「康姆斯」号驱逐舰能够载上英国国王来到舟山市定海县,「表达对东极渔民慷慨与勇敢的行为的感谢」,向他们颁发慰问金并赠送一艘渔船。

当时定海正在建设军港,这一要求引起了国民政府的紧张。浙江省政府紧急向定海县询问了里斯本号事件的来龙去脉,定海县政府也一无所知,最终找到时任东极乡代理乡长的沈品生,写了一份报告。出于保密,国民政府将仪式改在南京,赠款和赠舰由政府官员代领。不久后时局变幻,英方所赠财物最终不知所踪。

东极乡因地处偏远,航路凶险,直到 1953 年 11 月才最终解放。获救英俘曾邀请两名渔民前往香港,随着革命接近,数人因恐慌逃亡港台;旧任乡长沈品生由于掌管乡里唯一一家渔行,五十年代被定为渔霸。至此,历史故事陷入沉寂,五十年间仅有渔民口耳相传。直到新世纪,东极镇政府力推旅游业,把里斯本号事件作为历史遗产向上申报,上级的评论是:天方夜谭。

在 11 月的一个上午,庙子湖岛上,镇里的干部随我参观里斯本号博物馆,里面有一些船只模型、地图和旧日的瓷碗布片。我们逛到靠窗的一侧,干部贴过去看展柜里的旧照片,上面覆着灰色和绿色的霉斑。

「这个能擦掉吧?」她沿着展柜走了一圈,没有能打开的门,「过两天可能有人要来。」

我对清理霉菌也不是很在行,只好安慰她,「能吧。」

之后的一天,我登上了离里斯本号沉船地点最近的青浜岛。我的向导 34 岁,穿着整套熨贴的西装和皮鞋,语气轻快地带我四处游览。旅客只在八九月上岛,整个秋冬岛民们无事可做,装修或者闲聊。他陪我去参与过救援的渔民后代家里,靠着门看海,兼作翻译。

在他三年级时,小学被政府划定为危房,又过了一年,新的教学楼落成,但还未装齐玻璃就因缺乏学龄儿童而荒废。生活的热量处处消退,他回忆起八岁时全岛的妇女儿童坐在海滩边加工墨鱼,那些夏天青浜岛被它们团团围住,渔船在目力所及处满网捕捞。现在墨鱼没了,黄鱼和带鱼也变少,一次出海要航行三十天,深入太平洋的内部。

更多人离开小岛,前往舟山本岛,或者更远,生活仍在继续。我离开青浜岛,准备最后一次采访林阿根,还是想要解答那个问题:为什么要救那些英国人?对此,你可以想象很多种回答,矫饰的、荒唐的。

95 岁的林阿根住在岭陀隧道的对面,在一幢房间像盒子样紧密排列的住宅区的二楼,他儿子的房子附赠的自行车库里。那间屋子大约有四平米,放着一面柜子、一张桌子、一只电饭煲、一张床。林阿根躺在床上,他平日很少说话,要花很大力气才能说清一件事。

我们花了一整个下午聊他的捕鱼生涯:从伙夫,到舵手,建国后做到船长。八十年代渔船被承包给个人,他自觉年老体衰,转到岸上做后勤。生命中的绝大多数事情他都已经不记得,惊奇如里斯本号的营救也只给他留下了稀薄的印象,只有一件事他回忆起来仍有细节,反复地讲着当时的场景:

东极的渔船捕捞时两艘一组,一围一捕,那天他是围船船长。捕鱼途中涟泗洋面上突然起了风暴,他们和捕船走失,紧急停靠在花鸟岛。他看着潮水和风向,决定向嵊山出发寻找捕船。风暴中两船走失,能去哪呢?他怀疑他们已经死了,但在驶向嵊山的路上,他们和捕船重新相遇。

他努力从床上挺起脖子重复了两次:碰到了,高兴,高兴。

然后两艘船一起驶向青浜。

(文中部分细节来自英国学者班纳姆(Tony Banham)的著作 The Sinking of the Lisbon Maru)

评论