好莱坞大片扎堆的12月末,有一部国产良心电影《塔洛》隐藏其中。它也许不够大众,但绝对足够独特。

藏语对白、黑白影像、割裂和镜像构图是这部电影的特色,但透过这些表面形式传达出来的,是对于“我是谁”的追问。导演万玛才旦用他的方式讲述了一个并不美好的爱情故事,这个故事超越民族,超越地域。

《塔洛》9号开始限量上映,这一部获得第52届金马奖最佳改编剧本奖的影片到底有什么特别之处呢?

*文中涉及轻微剧透,慎食*

《塔洛》里的爱情故事,看上去很美

若是提到以藏族为背景的电影,我们总是很容易想到藏地风景、佛教,又或是雪山、转经筒等。《塔洛》很矛盾,它取景于藏区,对白用藏语,但是我们却能从影片中感受到代表性的藏族符号被刻意的远离。

导演说,他所想表达的不仅仅是藏区人们的精神状态,塔洛的孤独是人类所共通的。

塔洛是一位牧羊人。他是孤儿,他可以一口气不间断、一字不差的背诵完毛主席语录。很多人都叫他小辫子,有时候甚至连他自己都忘了他叫什么。他的生活里,除了大山,就是三百多只羊。

但是,他需要一张身份证。因为,没有身份证,他就没法证明他是谁。

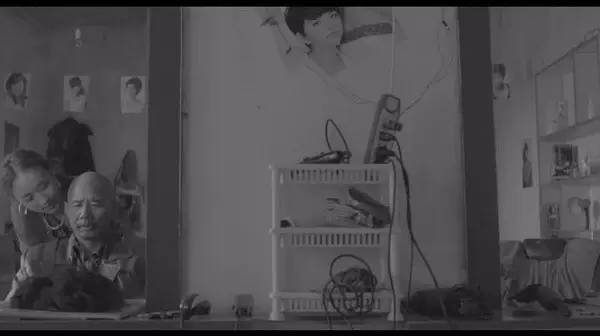

这天,他去派出所办理身份证,所长让他去拍照。塔洛走进照相馆,看着前面一对夫妻肌肉紧张的面对着镜头。背景板换了一副又一副,从北京天安门,到纽约时代广场……笑容混杂着扭捏被凝固在底片中。

该给塔洛拍身份证照了。帽子除去,塔洛的刘海和小辫子扎来扎去。照相馆老板建议他去对面洗个头。于是塔洛遇上了那位姑娘。

姑娘名叫杨措,是位新潮的藏族姑娘。她留短发,很会聊天,店里挂着SHE的海报。姑娘给塔洛洗头,笑着说,你也挺帅的。

对别人来说,杨措的“玩笑”或许只是玩笑,但对于第一次进城、从未有过感情经历的塔洛来说,这句玩笑撩动了他的心。杨措带他去KTV,给他抽薄荷烟,和他喝酒。他以为自己遇上爱情。

然而现实总是不如想象。

塔洛在藏语中有逃离的意思。遇上爱情的塔洛,逃离了他熟悉的深山。

姑娘说,想要和塔洛一起离开去拉萨,去北京,离开需要钱。塔洛用他看管的羊一共换了16万交给了杨措。杨措说服他剃掉了留了多年的小辫子。

本以为是一次浪漫的私奔,其实只是看上去很美而已。为了爱情不顾一切,最终换来的只是欺骗。

影片剧情很简单,但要看懂片中种种隐喻也需要动一番脑筋。

用黑白影像,是导演的坚持

《塔洛》的一开头,便是长长的固定镜头。

男主角塔洛用一种刻板的腔调背诵出完整的《为人民服务》:「人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫作司马迁的说过:『人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。』为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的……」

本以为这是一部需要咖啡才不会中途睡过去的电影,事实证明,不仅无需咖啡,观看的中途还会不由自主地手托下巴,身体前倾。因为每一个画面都吸引着我的注意力。

首先要给摄影师加鸡腿。《塔洛》构图的特点是割裂以及不对称。通常情况下我们为了画面的好看和舒服,总是会将人物或者重点放在黄金分割点或者视觉中心,但《塔洛》反其道而行。

你会看到大量人物被压挤在边角的镜头。而在中远景中,摄影师会利用柱子、电线杆、烟囱等对画面进行遮挡和分割。比如塔洛与警察对话的画面,柱子就将他二人分割在两处。

而另一个特点就是镜像。镜中反射的画面穿插在人眼看到的真实世界中,虚虚实实,镜中画,水中花。

说起真实与虚构之间的关系,万玛导演虽然是一位受巴赞纪实美学影响的人,但他在影片中的表达,整体偏纪实,有时也会穿插主观性很强的画面。比如羊死后缥缈远去的铃铛声。

他说,现实本身就是一个主观和客观的混杂。你很难说一个现实它是纯主观或是纯客观的。当你在描述一个客观事物的时候,你本身就带有了一个主观色彩在里面。所以真正意义上的客观不太存在。

有时候,很多画面刻意的安排很有深意。画面与塔洛的精神状态时时相关联。

万玛导演说,塔洛就是我们的故事,探讨了一个身份的问题。塔洛向外界证明自己是谁,到最后自己反而不知道自己是谁。对身份、对外界的迷茫是普世性的。

黑白,是导演坚持。

“为了表现塔洛这份普世的孤独和迷茫,黑白更能表现孤独的精神世界,而塔洛这个人物的状态,也是非黑即白的。”

如果你懂一点藏语,仔细去听影片中各种场景的环境音,你又可以听到另一些故事。影片中塔洛的家,派出所,理发店等场景,其实都在一个街区拍摄完成,但不同场景导演对背景音里出现的叫卖声、藏语、歌都做了仔细的选择和搭配。当塔洛遇上爱情的时候,背景广播里,也是一种爱情的情绪。

《塔洛》是万玛导演根据他曾经创作的一个短篇小说改编而成。从文字化的表述到影片画面的呈现,中间转换有着很大的困难。很多细节或者情绪化的东西都不好通过画面说。小说里,单纯善良的牧羊人塔洛,一心想为人民服务,但随着他来到城市并遇见心爱的姑娘,残酷的现实将他单纯的理想一一打破。影象中的他用剪掉辫子完成了自己在“城市现实生活”中的碰壁。

塔洛剃头的那一条戏只能一遍过,因为那也是演员西德尼玛留了14年的辫子。诗人西德尼玛剪辫子在当地还一时成为了新闻。辫子已然成为一种符号。

到处都是符号。身份证,辫子,羊群,KTV,情歌拉伊…每一件事物都是一个标签。那么,我是谁呢?办完一张身份证,是不是就能证明我是我?

来源:格瓦拉生活网

评论