20多年的唱片设计师生涯让宋晓辉得出了一个结论:唱片封面设计并不等同于纯粹个人化的创作,很多时候会受其“主人”(音乐人)的把控,这份工作有时更具服务性质。而盘点历来受歌迷欢迎、乃至受设计师个人推崇的作品,往往是音乐人在其中不做具体操纵的。不否认会发生双方一拍即合,但这种幸运可遇不可求。

从1990年代初至今,宋晓辉一直在做唱片设计,从未想过转行,“直到今天,我做唱片设计还是出于喜爱,就是喜欢这件事儿,不想干别的”,这种“任性”也是他一直没有将“晓辉作业”规模化运作的原因。"音乐产业在运作上是需要商业化或集团化的,但创作却没有办法形成规模化。"

作者:李禾子

校对:李日晴

编辑:董露茜

宋晓辉最近正忙着为崔健的“摇滚交响”设计实体套装。他从家里匆匆赶到约定的地点接受采访,“实在抱歉,事情特别突然,咱们先按原计划采,如果老崔待会儿有信儿了,我就得赶紧去找他。”

崔健已经和宋晓辉合作了将近20年。1998年,已经自立门户成立唱片设计工作室的宋晓辉,从当时的京文唱片手中接续了崔健《无能的力量》专辑设计,到2005年又为崔健设计了《给你一点颜色》,期间还担任崔健大型演唱会摄影师和海报设计。“老崔是艺术家,有自己的那一套。因为他可能更了解自己想要什么。这种时候你先要拿出具有说服力的东西来,一切才能开始。”

左:《无能的力量》封面;右:《给你一点颜色》封面

20多年的唱片设计师生涯让宋晓辉得出了一个结论:唱片封面设计并不等同于纯粹个人化的创作,很多时候会受其“主人”(音乐人)的把控,这份工作有时更具服务性质。而盘点历来受歌迷欢迎、乃至受设计师个人推崇的作品,往往是音乐人在其中不做具体操纵的。不否认会发生双方一拍即合,但这种幸运可遇不可求。

“任何好的设计师都会排斥别人对自己作品过多的干预,可是至今为止,除了安迪沃霍尔,没有美术创作者在一张音乐专辑的封面属上美术的名字,这是僭越的。那么设计行业的服务色彩就注定的,需要双边沟通才能更好地解决问题,这一切的开始,还是需要专业者的一点才华,否则为什么找你来做?”

“最初的挣扎是必须的,”宋晓辉向音乐财经坦承,“带着镣铐跳舞。”

上世纪90年代,刚入行的宋晓辉赶上了内地唱片业的繁荣时代,那也是一个可以被称之为摇滚乐的“黄金年代”,任何与摇滚两个字沾边的专辑或者拼盘唱片都会大卖。

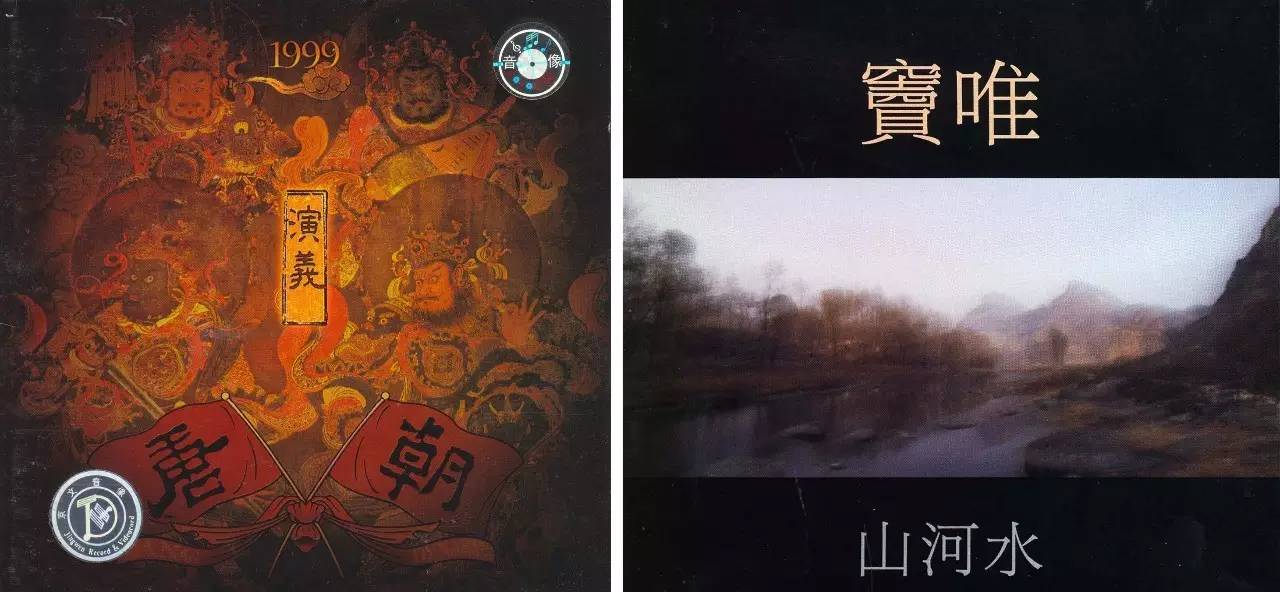

“每天都会有很多人来催着你,活儿多得干不完,最怕电话响。”宋晓辉回忆当时的盛况至今唏嘘。然而有意思的是,唐朝乐队《演义》专辑的封面就是在十分紧急的情况下做出来的,从接到任务到下印厂,也就一两周时间,却完成了摇滚乐唱片设计史上的一个经典之作。

“要在一周时间里完成全部工作:构思、出样儿、拍照、采集资料、制作……我当时苦思冥想也没有办法,累到迷迷糊糊躺下来进入了似睡非睡的状态,脑子里还在跑。等睡着了,却现出永乐宫壁画,我肯定之前对这个壁画印象很深,印在脑子里的,这时候就觉得用壁画来表现 ‘唐朝’、表现《演义》很合适。”

唐朝乐队当时对这个设计非常满意,一刀未剪,没做任何修改。这张封面后来得到“唐朝”乐迷的认可,成为乐队的一张经典专辑封面。宋晓辉说这也是他自己最满意的作品之一,“这种设计,艺人有大方向,或者从听到的音乐,得到一种气质上的方向。细节操作上,设计师的专业主导性比较强。大家合拍,出来的作品都满意,又能得到乐迷认同。”

宋晓辉回忆,“那几年唱片卖得好,干起活儿来也很顺,给窦唯设计《山河水》的时候,情况也是这样,艺人传递意向,设计师把握具体视觉,一次通过。”

左:《演义》封面;右:《山河水》封面

从事职业唱片设计师20余年,宋晓辉可以说经历了唱片业在内地的起起伏伏,但他却从未想过要转行,“直到今天,我做唱片设计还是出于喜爱,就是喜欢做这件事儿,我不想干别的。”

这种 “任性”也成为他一直没有将“晓辉作业”规模化运作的原因,他认为一旦规模化,唱片设计就不可能是一件喜好层面上的事了。其实如果当时做一家设计公司,也许现在宋晓辉的经济境况会更好,当然,那只是也许。宋晓辉因为极度热爱音乐,一直抱着匠人心态,就是踏踏实实做事。曾经宋晓辉也考虑过规模化发展,但后来他自己想明白了,工业化运作未必是一件好事,"音乐产业在运作上是需要商业化或集团化的,但创作却没有办法形成规模化。"

以下根据宋晓辉的专访资料整理:

1

我高中读的是美术职业高中。其实从初中起,我就开始听一些翻录的磁带,最先接触的是港台音乐,邓丽君和刘文正,后来欧美音乐进来了,又听到了ABBA、U2和Bon Jovi……

当时给我影响特别深的是上初三的时候,我在一个校外英语补习班认识了一位同学,他家父母是从事涉外工作的,他的妈妈是意大利语翻译,几位意大利电视台的朋友送给她一本唱片封面的画册,里面全是当时很有特点的唱片封面。那本画册让我眼界大开:“世界上竟然还有这样一个行业,专门做唱片封面的行业。”

那时我觉得那本画册里的唱片封面魅力特别大,我特别好奇那些封面下会是什么样的音乐,然后我就成天琢磨这个。我用水粉颜料临摹过一张Bruce Springsteen《生来奔波》的专辑封面,放大到报纸展开那么大,还把它装在镜框里挂在墙上。所以唱片封面创作这件事那时已经在我这里留下了一个很重要的位置。

高中毕业因为英语成绩没敢考美院,被分配到了一个生产汽车加油机的工厂销售处做广告。在工厂的那段时间我接触到一些玩儿乐队的朋友,他们用吉他在舞台上来表现自己、发泄自己的情绪,我靠什么?我也有冲动,可是我不会弹吉他,我就只能用拍照啊、画画啊,这些来表达。我当时就想,其实我可以把对音乐的爱好和专业结合起来。所以就觉得工厂不是我久留之地,我便一边上班一边瞒了领导考了工艺美院夜大,每周两个下午偷偷跑去上课,三年下来混了个大专文凭。

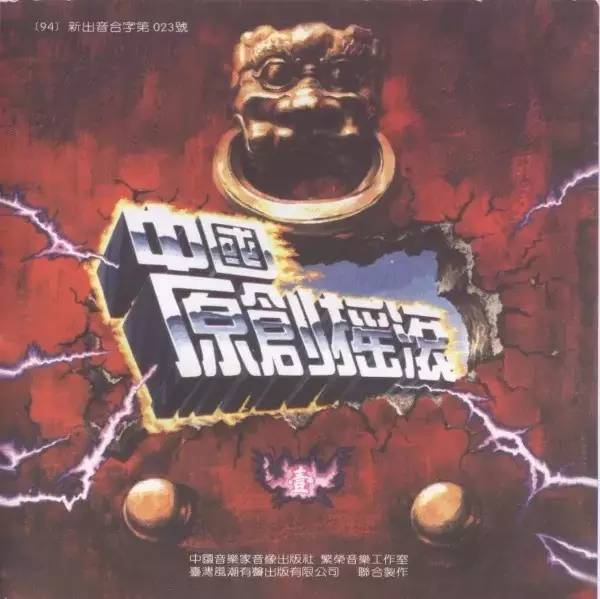

再后来我离开工厂,去了杂志社,又去了一家销售苹果电脑的公司,也就是在那个时候,大约是1993年,我学会了使用苹果电脑,学会了操作Photoshop。在这期间我争取到了为中国音乐家音像出版社设计《中国原创摇滚》,这是一个系列的摇滚拼盘项目,这张封面也成了我设计制作的第一张唱片封面。

《中国原创摇滚》封面

2

真正进入唱片圈是在进入“正大国际音乐制作中心”之后开始的。

1994年,就在膜拜“高科技”的那阵子,我跑去中图(注:中国图书进出口总公司)在农展馆举办的“国际音像制品展览会”,当时有不少唱片公司都在那里设有展位。我拿着自己设计的《中国原创摇滚》封面,“生闯”,看看有没有哪些唱片公司有相关工作给我做,运气很好,一上来就撞到了正大。不得不说会苹果电脑和Photoshop使一切变得顺利,我轻松过关,去正大这家唱片公司上了班。

那个时候专门做唱片封面的人很少,活跃的不超过5个。音乐行业是一个圈子,出了一个干活儿像样的大家就会一窝蜂都认他,因此只要你做得好,就很容易能接到活儿,出名的,会有客户排队。所以作为一个新兴职业,唱片设计师在当时有很大的发展空间,成长也很快。

正大给我带来了在唱片圈成长的机会和一些基本的经验,但对于我个人,也存在一些局限性。因为我想做更多的摇滚乐专辑设计,正大不签摇滚乐队,正大当时的风格都偏流行乐,所以经常是有什么就只能做什么,这成了那个时候的一直难平衡的一个心理状况,感觉自己不像是在创作。按市场的习惯做,模仿时髦的程式、削平个性,这种情况在当时令我很别扭。

其实在正大的这段时间里,我也一直是在磨合。有一段时间特别纠结,不愿意别人指手画脚,不愿意去做所谓市场化的东西,总之特别拧巴,特别不开心,挂相儿。

当时有一些别的唱片公司来找我做封面,按规矩来说这在面儿上很难办,所以私下只能偷着干,但毕竟不是能踏踏实实做的,你偷着干和你坦然很不一样的,至少效率不一样。而且找到我的都是急活,我必须得绞尽脑汁想设计之外的办法。

当时觉得,正大之外的天地太大了,能折腾的事儿很多。

3

“晓辉作业”这个名字是郁冬给起的。他是正大的签约歌手,我们没事经常在一起溜达,我跟他说我想自己成立工作室,他说其实名字都帮我想好了,就叫“晓辉作业”,我当时觉得这个名字跟我趣味相投,就一直沿用至今。

其实想到要自己创业的时候,我也没有做太多的准备,就是被活儿逼到这了。成立“晓辉作业”之后,我管朋友借钱买了套苹果电脑。1996年的时候苹果电脑太贵了,主机加激光打印机再加扫描仪,只这三件就得将近十万块,96年十万元的概念啊。电脑买回来之后,我就开始接各唱片公司的设计。应该说我当时几乎没有推过活儿,来者不拒,卡拉OK、京剧,什么都设计,也不管自己喜欢不喜欢的。这时候可能也多少懂得所谓“职业化”应该怎样去做事。

那个时候唱片业还比较旺,唱片出版量很大,我第一年就把买苹果电脑借来的钱还了;到第二年的时候,我已经可以买一辆切诺基,就为去客户那里快捷,有召唤必到。当时虽然工作压力很大,但效益也很高。

也就是在创业之后,我似乎想明白了在正大让我困惑的问题:一是,商业化有其存在的需求,从职业化的角度看问题,不该鄙视商业化,摇滚不一定最高级,流行不一定就垃圾,摇滚搞得不疼不痒也一样是垃圾。二是沟通的重要性,首先要想清楚艺人的意图,人家想表达什么?然后我用专业的技能来对待,哪些该规避、哪些要强化,哪些是约定俗成、哪些要个性彰显。所以说做封面设计师跟做画家不一样,画家只管按照自己那一套就行了,受牵制的东西少,设计师就不一样了。“听话”的设计师永远不会成为好设计师。

不过现在回过头来看,当年接太多案子也造成了一个问题,势必会有时候草率。比如有一些设计用现在的眼光看,我会觉得很幼稚、很粗糙,一些当时时髦的手法搁现在看会很过时,所以通常我不去碰太多以前的作品,看到就会心生遗憾。

宋晓辉设计崔健“滚动三十”工体演唱会海报

4

大概是因为喜爱,让我把唱片设计的工作坚持到了今天。

一直以来,晓辉作业都是只有我一个人在做。我想过要找助理,但设计又和别的不一样,这一点却又像画画,客户看中你,你不能让助理替你去画,而且中间沟通的时间你很可能已经完成了一件作品;我也想过要不要把工作室规模化运作,第一个问题就是要加大投入,要去招人、租写字楼,整天为挣钱创收着急,就不可能安心在创作上。

干这行投入那么大是不是理智呢?我不知道如果做成一个大公司之后,晓辉作业是不是会比现在好,但我能肯定一点,如果那样的话,设计这件事就不可能在一个喜爱的层面上,而是一件经营层面上的事了。

很多时候,我并不觉得工业化运作是一件好事,工业化运作适合有质量标准的制造业,而创作没有一个严格的条条框框,达到什么标准的歌一定能流行?音乐产业,在运作上是需要商业化或集团化的,但创作却没有办法形成规模化。创作和艺术家个人直接相关,这就局限了它不可能进入一个大规模的商业性生产体系。艺术创作不是拿钱就能解决的事,你出多少钱就能一定买到一首保证能流行的歌曲吗?有时候偏偏越是个人化的、自我的东西,反而越会感动人、越能引起共鸣。

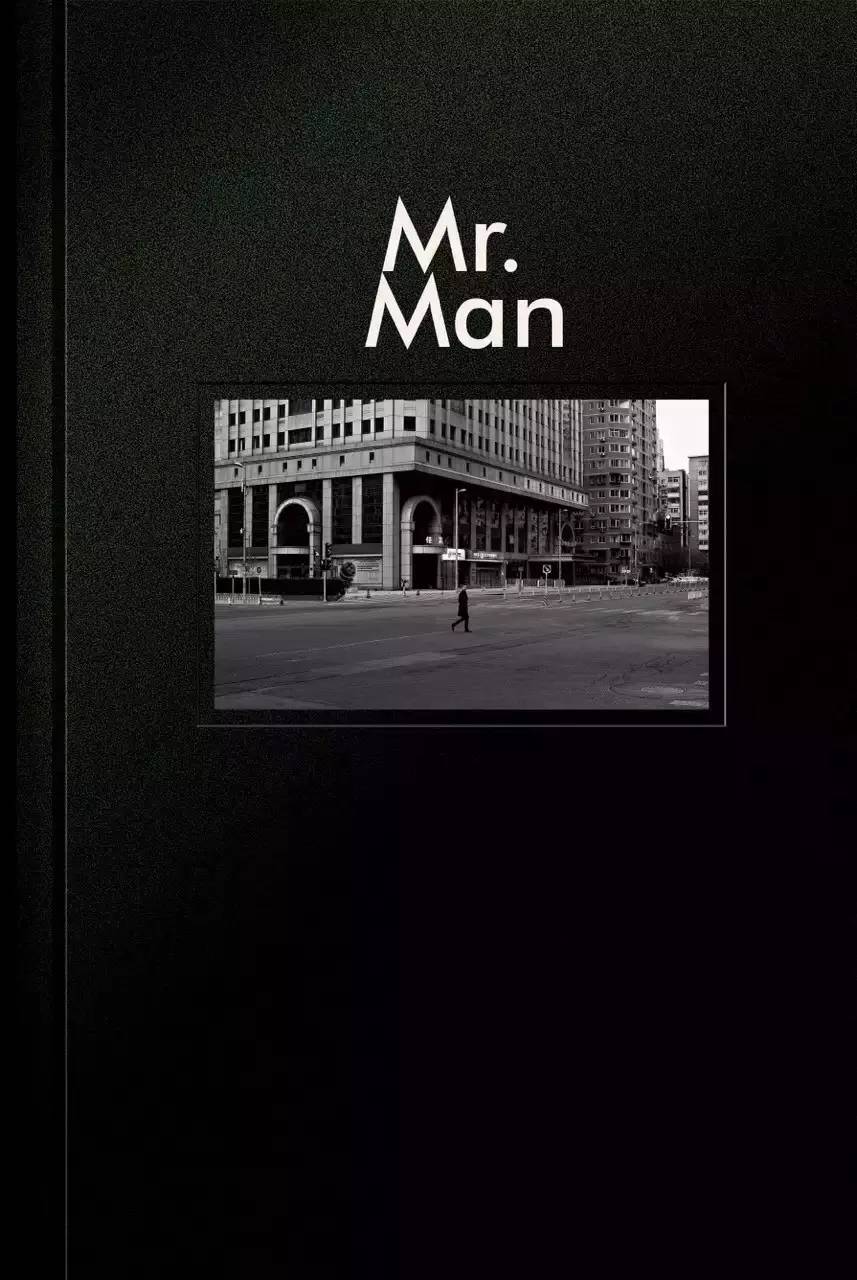

所以我到今天做唱片设计这件事还是停留在喜爱的层面,我也不觉得这是什么优点,其实我这就是不思进取。这些年,唱片明显不行了,手里的活少了很多。这时候遇到一张好专辑的设计,会有一种在踏踏实实在搞一件艺术创作的感觉,因为大家做唱片已经都不是为了卖钱了嘛,反正也不会有当年那样十万百万的销量,干脆由着自己的兴趣做,这样也变得更有趣。今年和歌手满江一同做的专辑设计就令我们都开心,达到了我们想要的东西,做事比较纯粹。

宋晓辉设计满江主题笔记本

我可能就是用一个匠人的态度来做这件事,工匠做好了不容易。反正这件事也不会发财,不如踏踏实实,老老实实地干活,努力把它做好。可能我心里也有一个特别固执的想法就是——我要做这个专业,命中注定的事,一辈子就抱住它不放,我不相信不会有个好结果。

说来特别奇怪,我好像对唱片从来没有过厌倦的时候。我有时坐在屋子里展开一张黑胶,一张经典专辑、经典封面设计,打开来仔细去看里面的小字,里边的照片,还有那些色彩、布局,边边角角,包括实体的质感、触摸的手感,我觉得这是一种享受,乐在其中。

评论