作者:Jonah Weiner

编译:阿拎

“石头姐”艾玛·斯通在洛杉矶最爱去的一家寿司店位于日落大道临街商铺中一个不起眼的位置。刚坐下,她就告诉我她不能吃辣,因为她有食管裂孔疝,就是她的胃有一部分伸进了食道,听起来很可怕,但其实对生活没有什么影响,只是比较容易引起胃酸反流。

“我一出生就有(这个病)。”斯通欢快地说,同时“啪”地把筷子分开。

“我就像一个伪装成年轻姑娘的小老头。”

我11分钟前才第一次见到斯通,却感觉像在和一位老朋友吃饭。她会引用我们刚刚说过的话,就像那是我们之间早已形成的内部笑话;她会仰起头让我检查她的鼻孔,因为她明确感觉到有什么令人尴尬的东西跑了进去。

晚饭过半,两个男的坐到我们旁边那桌。斯通一边打量他们,一边小小声说:“靠,我觉得刚坐下那个是帕里斯·希尔顿的前男友——长得像猫王模仿者那个。”

她用拇指指指左边,大大咧咧地指引我去看一个下巴四四方方的英俊家伙。我看回斯通,她是目前这家餐厅最著名的人,甚至可能是此时此刻整条日落大道上最著名的人,但她正笑眯眯地看着那个也许是某小报的八卦主角的男的。

“就是他,对不对?”她问。

邻家女孩一般的艾玛

这样的斯通平易近人得不可理喻,但对于任何一个看过她表演的人来说都不足为奇。她绝对是个平民电影明星,你在大银幕上看她,甚至会忘记她是个明星。“她不装腔作势,不矫揉造作,她的聪明能电到你。”在她的第一部戏《太坏了》里和她演对手戏的乔纳·希尔这样评价她。

斯通经常被比作她的偶像戴安·基顿,两人相似的地方是:都很漂亮、风趣,都是伍迪·艾伦的缪斯女神。但说到斯通的勇敢、反讽式幽默,以及充满魅力的善良,她更像她的另一位偶像汤姆·汉克斯。

《相助》,斯通饰演60年代美国南方的白人女记者

2011年,她曾参加汉克斯自编自导自演的电影《拉里·克劳》的试镜,与其说是被剧本打动,不如说是她是想和偶像演戏。她没被选上,回忆起来垂肩丧气的,但同一年,她在《相助》里得到领衔主演,又在《炮友》和《疯狂愚蠢的爱》里颇为抢镜。所以,塞翁失马,焉知非福。

看看这些因斯通增彩的电影——还有《太坏了》、《绯闻计划》、《丧尸乐园》、《超凡蜘蛛侠》等——你会感觉,她总是比别人早半拍开始乐;她自己玩得很嗨,不在意有没有人看着。

石头姐和大表姐(珍妮弗·劳伦斯)是好闺蜜

斯通住在纽约,她经常会去剧院看看演出,或和朋友待在家里看电影。她的朋友圈包括玛莎·麦萨克、舒格·林·彼尔德和珍妮弗·劳伦斯。

“我们会一起去旅行,互相上对方家玩,看点杂七杂八的东西。”斯通说。“上个月我去了珍妮弗家,我们一起看了《女巫也疯狂》。”

斯通曾经和《超凡蜘蛛侠》的男主角安德鲁·加菲尔德恋爱数年,但她说现在是单身。

她现在在洛杉矶是为了宣传新戏《爱乐之城》,这部甜蜜的歌舞片是关于两个落魄却上进的好莱坞追梦人——斯通扮演的是绞尽脑汁求发展的女演员,瑞恩·高斯林扮演的则是对爵士乐专注投入的钢琴手,梦想可以开自己的俱乐部——他们坠入爱河,在歌声与舞蹈中穿过洛杉矶。

《爱乐之城》

电影投向这座城市的目光浪漫得不加掩饰,它眼中的洛杉矶是全然的复古。开场一段高速公路上的戏奠定了全片的基调,将洛杉矶典型的交通拥堵变成了一支欢快热烈的幻想曲,并配上精心编排的舞蹈。和斯通一样,电影也结合了古典和现代。“我需要的演员要有这样的能力,让不喜欢歌舞片的人也能被其感染,并理解其中的意义。”《爱乐之城》的编剧兼导演达米安·沙泽勒说。“艾玛非常现代,同时又具备超越时间的气质。”

尽管还没上映,《爱乐之城》已经被视为奥斯卡的有力竞争者,斯通也在有条不紊地进行着拉票活动。之前她参加了学院年度理事会奖颁奖晚宴,然后又有学院组织的问答会、《爱乐之城》第N次电影节首映红毯,等等等等,直到2017年。“我感觉电影宣传是从八月份开始的,”她说。“之后就一直没停过。”

《爱乐之城》已经让斯通摘得威尼斯影后

她可不是在抱怨。《爱乐之城》中有她出道至今最大胆的表演,她也因此早早被认定为奥斯卡的热门人选。当我提到这一点,她说:“我尽量不去想(奥斯卡)”——她的第一反应是自谦,而不是自抬;开玩笑,而不是夸海口。“任何时候我都只是专心做好要做的事,不一定去想结果如何。”

“你要来点清酒吗?”她问。于是我们要了一壶,斯通按日本风俗给我倒了一杯,我也给她倒了一杯,顺便提起我曾经在东京跟一位大厨探讨过喝清酒的礼仪,他将自己给自己倒酒形容为在公开场合自慰(喝清酒的礼仪之一是不能自己给自己倒酒)。

“自慰?我只听说过(自己倒酒)会带来厄运!”斯通哈哈大笑着说。吃了几道菜后,我的酒杯空了,昏沉中我心不在焉地给自己倒了一杯,她倒吸一口冷气:“你刚刚对着桌子打手枪了。”

我连忙道歉,并给她倒了点酒。“请继续。”她说。“给我也来一发。”

艾玛·斯通刚过28岁生日,她第一次表演是6岁,是学校庆祝感恩节的音乐剧,名字叫做《No Turkey for Perky》(Perky不许吃火鸡)。她在亚利桑那州的斯克茨代尔长大,母亲是家庭主妇,父亲是承包商,还有个弟弟。“因为我爸爸要开公司,”她说。“所以我们大概在我八岁前都没有钱——也不是没有钱,是靠贷款生活。后来他的公司盈利了。”

斯通夫妇用路德教(斯通说是“简化的天主教”)的方式抚养孩子,对孩子的想法非常支持也非常宽容——在纪律方面,用斯通的说法就是“放养”。“比如他们会说,‘你要是想在派对上喝酒,就给我们打电话,我们去接你。’”他们给她起名艾米丽(Emily),后来她加入演员工会时发现另外一个女演员也叫艾米丽·斯通,就把名字改成了艾玛。

小艾玛在表演儿童剧《柳林风声》

她的童年并非一直那么自在,她是个非常容易紧张的孩子,焦虑不安,动不动就感到恐慌。“我的大脑很自然地就会往最坏的结果去想。”她说。“大约7岁时,我认定房子烧起来了,我能感觉到,不是幻觉,是胸口发紧,不能呼吸,好像世界要完蛋了。类似这样的发作还出现过几次,但焦虑是一直都有的。我会问我妈妈一百次今天怎么安排?什么时候把我送到学校?她要去哪里?午饭怎么吃?感觉想作呕。有一段时间,我无法去朋友家玩——甚至出门上学都费劲。”

出于担忧,她的父母带她去看了心理医生。“帮助特别大。”斯通说。“当时我写了本书叫《我比我的焦虑大》,到现在我还留着:我在我的肩膀上画了一只绿色的怪兽,它会对着我的耳朵说话,告诉我一些不真实的事情。我相信了,它就会变大;相信得多了,它就会把我压垮。但如果我扭开头去继续做手头上的事情——让它说,但不理会它——那么它就会缩小,直到消失。”

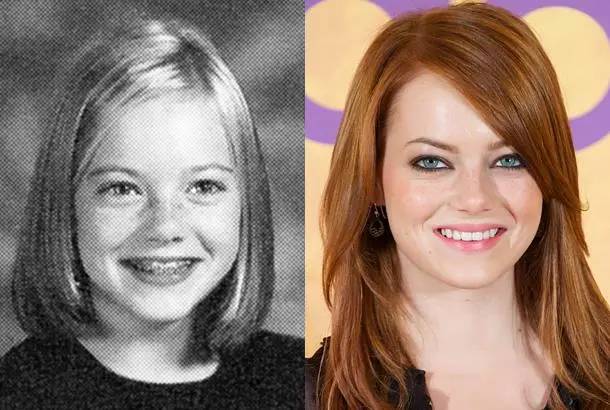

艾玛·斯通,9岁

她发现还有一个方法也能让怪兽消失,那就是表演——把自己投入到一个虚构的世界,就能忘记真实的世界。“我开始在一个青少年剧场表演,做即兴或小品喜剧。”她说。“即兴表演时必须镇定,这刚好就是焦虑的对立面。”她是个喜剧怪咖,喜欢看《大笨蛋》。在格尔达·赖德娜在《周六夜现场》扮演的朱迪·米勒身上,她看到了自己的影子——朱迪·米勒是一个和环境格格不入的女童子军,只有在客厅里想象自己在拍电视节目才会感到自在。

斯通还喜欢约翰·坎迪,他在《落难见真情》里饰演的悲伤但乐观的淋浴环销售员,是斯通“最喜欢的表演之一,就和雪莉·麦克雷恩在《桃色公寓》里的表演一样精彩,还有吉恩·怀尔德(优秀的美国喜剧演员,作品有《红衣女郎》、《新科学怪人》、《制片人》等)也是,他们都能把心碎和喜剧结合到一起。生活就是那样的,不是吗?就算生活再黯淡,也会有古怪好玩的事情发生。”

约翰·坎迪(右)在《落难见真情》

她一直在演话剧和即兴创作,并开始跟当地一位表演老师学习,那位老师“在70年代曾经和威廉·莫里斯还是谁一块演出来着。”斯通说。也是那位老师通过好莱坞的老关系给斯通找了位经纪人。所以,当14岁的斯通告诉父母她想辍学去洛杉矶当职业演员时,她并不是在痴人说梦。为了说服他们,她准备了PPT演讲,标题是“好莱坞计划”。其他人的家长可能会大吃一惊,但她的父母没有,因为他们都了解女儿超有逻辑的一面:她12岁时就做过一个PPT演讲,成功说服父母让她在家里上学。

这次,他们也同样决定让她去试一试。于是在2004年的1月,斯通和母亲搬进了好莱坞南边一间公寓。斯通说:“(妈妈说)‘我们只待到电视剧的试播季结束,不是住下就不走了。’我三个月里一直在试镜,什么角色都没得到,然后他们就不让我去了。”但她还不想放弃,她在一家面包房找了做狗零食的工作——一份匪夷所思的活计,但她坚持做着,“因为这样我就可以说:‘看,我有工作,虽然不能试镜,但我可以留下来。’”

斯通出演过《幸运路易》

后来她得到了一些表演机会,足以让她继续心怀希望。“我演了一集《马尔科姆的一家》,”她说。“演了一集《灵媒缉凶》,”然后语调低了一些:“我给《小查与寇弟的顶级生活》里那只狗配了音。”斯通还在路易斯·C·K导演兼主演的HBO情景喜剧《幸运路易》里演了一个处境艰难的孩子,那是一个只出场一集的角色。“他(路易斯·C·K)对我特别友好,”她回忆道。“而且很保护我,因为我只有16岁,而我的角色想给他提供色情服务。从那以后,每次见到路易斯,我们都会开玩笑:‘嘿,还记得那个吗?’”

斯通从选角导演艾莉森·琼斯(Allison Jones)那得到了巨大的鼓舞,她是一位经验老到的喜剧演员伯乐,挖掘出“腐兰兰”詹姆斯·弗兰科、乔纳·希尔和塞斯·罗根。“我为艾莉森试镜了三年。”斯通说。“她让我试了很多角色,但都没成功。一个周五的晚上她打给我说:‘我公司明天休息,但我想给你录个试镜视频。’那部戏就是《太坏了》。”斯通拿到了那个角色,扮演乔纳·希尔的高中暗恋对象茱尔斯——一个很受欢迎又很会讲荤段子的美女。

《太坏了》

从那以后,斯通开始慢慢扩大戏路,进入严肃剧情片。她演的角色清一色是正派人物,除了后来拿了奥斯卡最佳影片、也让她提名最佳女配的《鸟人》。她扮演迈克尔·基顿的女儿,刚从戒毒所出来,这是她为数不多的堕落角色。她形容自己的性格中有渴望讨好别人的一面,也承认近期内不会接坏人角色。“如果你在生活中就不希望令人讨厌,那么你在选角色的时候自然也会被那些不让人讨厌的角色吸引。”

《鸟人》

但是在《鸟人》的拍戏现场,斯通也失控过——感觉好极了。那是2013年的一个晚上,由于电影是由一系列长镜头组成的,所以导演亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多要求斯通不但情绪要自然,走位时间点还要精准。“我要在那个镜头快结束的时候进来,非常可怕,因为每个动作都是掐着表做的。”她浪费了一个镜头。“亚历桑德罗跟我说:‘艾玛,你在转角的地方要走快一点,不然就会毁了这部电影!’我当时想,太可怕了,太难演了,简直是疯了。

“晚一点时,大概是凌晨两点,爱德华·诺顿和我在天台拍戏,一场戏我们拍了30条,还是没让亚历桑德罗满意。他说:‘可能这样不行。’我回了更衣室,在里面来回踱步,想,我做不到,我他妈快疯了。我突然有了一种感觉——我一向喜欢讨好别人,但这次,去他的,我管不了那么多了。所以当我们回到拍摄现场,我彻底放开了,随地吐口水,亚历桑德罗却说:‘漂亮——有了!’”斯通回想起那个情景,摇了摇头。“我当时都不再追求完美了。”

《爱乐之城》

《爱乐之城》和《鸟人》一样,不仅要求斯通流露真情实感,还要注意舞蹈编排的精确性,而且她的戏份几乎占了整部电影,歌舞戏还多以不间断的长镜头拍摄。她在考虑是否接拍这部戏时,导演沙泽勒记得:“她问,‘你有多长的准备时间?因为我不想敷衍了事,如果要我跳踢踏舞,我就要去学踢踏舞,我不想欺骗观众。’”其实她本可以用替身,然后通过拍摄角度和误导性的特写镜头让观众以为是她自己。导演说:“通常不会有演员,或任何人,愿意给自己增加难度。”

她认为这部电影在某一方面是个突破:“过去有好几次,在拍电影时,我提出自己的意见或想法,却被指责拖慢拍摄进度。我不确定是不是因为我是女性,但有几次我临时想出了一些好笑的梗,他们却交给跟我演对手戏的男演员来说。或是我提出,‘我觉得这句台词真的不行。’他们却说,‘你说就是了,实在不行我们就剪掉。’他们最后也没剪,但台词是真的不行!”(应斯通要求,具体经过不详述了。)

我问她有没有想过自己写剧本或当导演,她眼睛睁得老大:“写剧本挺有意思的,但我从来没写过。当导演,天啊,这工作可不容易,演员不用考虑的事情导演都要想。‘这个地点拍不了了。’‘那套服装弄错了。’‘某某演员不肯拍戏。’”

她又补充道:“尽管出身于即兴表演,一切都要靠自己,但做主导对我来说还是很难——哪怕是演一个大角色。我喜欢做机器中的一颗齿轮。”

评论