11月22日,两院院士增选名单公布,青岛两人入选,分别是为中国人民解放军海军潜艇学院教授笪良龙,中国海洋大学教授薛长湖。

这也是本次增选,山东仅有的两人——

笪良龙曾获得2009年度国家科技进步一等奖。他率领科研团队研制的水声环境信息决策支持系统,相当于为潜艇穿上了“隐身衣”,使我国海洋水声环境分析评估和潜艇水声作战应用技术达到国际先进水平。

薛长湖是我国自主培养的第一个水产品加工与贮藏工程专业的博士,两次荣获国家科学技术进步奖。第一次主要是海洋水产资源的蛋白质多糖脂肪的高效利用,第二次是海参功效成分解析与精深加工关键技术及应用。

值得一提的是,早在2015年,薛长湖就入选院士增选有效候选人名单。

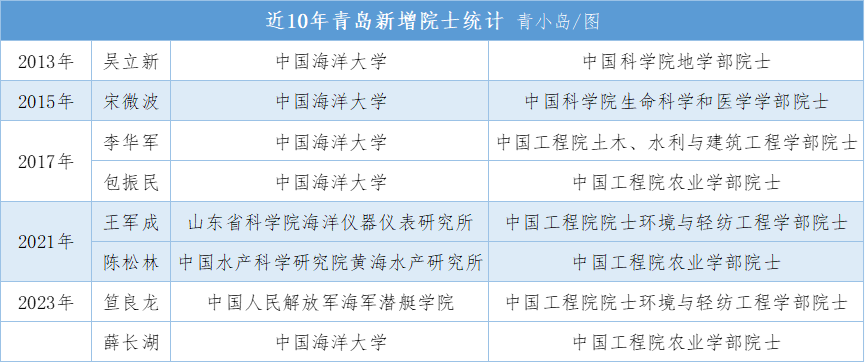

从2013年至今,山东共增选14位两院院士,其中8人在青岛,大部分为涉海领域。青岛一次次夯实涉海领域“塔尖”的地位。

从另一个角度来讲,如果抛去海洋领域,这些年山东当选的院士并不算多,说明山东在顶尖人才的聚集和培养方面存在短板,而背后牵扯到基础研究、高端科技的水准。

1

在为城市培养顶尖人才上,海大确实功不可没。要知道,今年院士增选,15所985高校挂零。

最近10年,海大本校为青岛贡献了5位院士,还不算今年当选院士的笪良龙,他在海大获得博士学位。

围绕海大,形成了一个庞大的人才圈。以新当选院士薛长湖为例,已经培养博士57名、硕士110余名,其中26名成为教授、研究员或者教授级高工,多人已成长为学科或行业领军人才。

所以,作为985高校的海大,青岛怎么支持都不过分。海大成长得越快,层次越高,越能抬高整座城市的层级。

“十三五”期间,青岛市共投入资金200多亿元、提供土地1万多亩支持高等教育发展。其中,海大西海岸校区的土地和建校资金便由市、区两级提供。

海大西海岸校区规划占地面积约2800亩,总体规划建筑面积约185万平方米,容纳在校生总体规模2万人,教职工2000人。

2

之前,“青小岛”曾分析过,如今广东、海南等地都在发力海洋,深圳高调筹建海洋大学,青岛面临激烈竞争,高端海洋人才可能会被“挖墙脚”。

因此,青岛必须想方设法守住自身优势,毕竟在人才待遇等方面,南方地区尤其是广东,具有很强的竞争力。维持青岛的海洋科研强势地位,一方面要加大投入,让科研人员能有充足的资源去创新;另一方面要做强平台,对人才产生强大吸引力。

目前来看,青岛向着这两个方向持续努力,特别是整合资源、做强平台。

11月17日,中国科学院海洋研究所启动搬迁,前往位于古镇口核心区的青岛科教园,从而打破之前在市区的发展空间限制。

海洋所入驻青岛科教园,与牵头建设海洋大科学研究中心密切相关。

2019年,中国科学院与山东省及青岛市签约共建海洋大科学研究中心,携手打造海洋科技创新高地,海洋所成为依托方。2020年,中国科学院决定,海洋大科学中心负责中国科学院青岛科教园建设与运行,统筹推进中国科学院海洋领域整体发展。

为建设海洋大科学研究中心,青岛市在西海岸新区古镇口无偿划拨了2000亩土地,这是实打实的支持。

海洋大科学研究中心是中科院唯一一个海洋领域的大科学研究中心,集合了13个涉海研究所,包括烟台海岸带研究所、南海海洋研究所、深海科学与工程研究所、声学研究所、地质与地球物理研究所、大气物理研究所、微生物研究所、大连化学物理研究所、沈阳自动化研究所、青岛生物能源与过程研究所、上海药物研究所、广州地球化学研究所等。

因此,该研究中心的推进,将大大提升青岛在海洋领域的地位。

目前,青岛市集聚涉海科研机构57家,部级以上涉海高端研发平台56个,海洋人才38万。

3

背靠如此优质的涉海资源,青岛应该在科研成果转化上再多下点功夫。

以海水养殖为例,“鱼、虾、贝、藻、参”5次产业浪潮均发生在青岛,但是青岛的海水养殖业并未做大做强。2019年青岛海水养殖水产品产量79.6万吨,仅为威海的44.9%、烟台的63.4%。未抓住机遇,实属可惜。

前几年,管华诗院士团队研发的新药到上海孵化,也曾引发青岛乃至山东的高度关注。当然,这涉及到政府扶持、风险投资等多方面问题。在经过了一段时间的反思之后,青岛努力完善体制机制,通过设立基金、打造服务平台等方式,推动科研成果在青岛落地。

比如崂山实验室所在地青岛蓝谷,设立海洋科技成果转化基金,撬动社会资本,建立起覆盖成果转化全生命周期和涉海重点产业领域的基金群,截至2023年一季度,参股基金投资项目30余个、总投资40亿元。

与此同时,在新一轮海水养殖浪潮中,青岛开始“捷足先登”。

6月7日,在黄海离岸120多海里的深水区,青岛国家深远海绿色养殖试验区内养殖的我国首批大西洋鲑鱼喜获丰收。

在世界温暖海域成功养殖三文鱼,要归功于水产养殖专家、中国海洋大学教授董双林。

与基础学科稍有不同,海洋领域的研究依托于基础研究,更偏向于“实用”。

因此,守着中国最好的海洋科研资源,青岛理应也要在海洋产业领域成为“塔尖”。

来源:青小岛微信公众号

评论