作者 | 尹鸿,清华大学教授,中国文艺评论家协会副主席

2015年,由于互联网+的介入,在大多数传统媒体感受着寒潮袭来的时候,中国电影却在IP改编、观众群扩展、票房补贴、营销创新等因素推动下,在2015年增长了近50%。

那一年出现了《狼图腾》《烈日灼心》《解救吾先生》《刺客聂隐娘》《江河故人》等风格各异、品质可嘉的电影,但也出现了一部分伦理粗鄙、审美粗俗的影片,叫座不叫好的现象突出。

这种背景下,进入2016年之后,当春节档的观影高潮过去,中国电影似乎就迅速地进入了一个发展调整期。票房上涨速度明显下降,有的档期甚至出现了近十多年来少见的负增长。

这种现象既是对上一年度在互联网和资本推动下非常态增长的补偿,也意味着中国电影进入了另一个阶段。

靠改革带来的市场红利,靠互联网介入带来的渠道优势,靠资本带来的利益驱动,开始回归到依靠电影本身质量的轨道上来。

我称之为中国电影新常态。

一、中国电影创作的新常态

依靠大IP、依靠高颜值和小鲜肉、依靠炫技、依靠拳头+枕头+噱头席卷市场的时代似乎过去了。

这一年,诸多IP电影,甚至是所谓的“超级IP”电影,尽管在技术上、在视听奇观上相当惊艳,但因为缺乏能够与观众沟通的故事、人物、情感,市场效果远远没有达到预期。而仿效前些年高票房类型但却缺乏创新的所谓“喜剧+爱情”模式,在这一年也被观众所忽视。靠炒作、靠营销似乎再也不能让一部艺术质量平平的影片“骗取”观众的信任。

质量之外的元素,对于电影市场的影响大大降低了。观众需要更优质的电影成为共识。

《湄公河行动》成了本年度最被观众认可的电影之一。大事不虚、小事不拘的真实改编原则,典型的“小分队孤军深入”的动作类型片模式,性格化+类型化的人物谱系设置,一丝不苟、精益求精的工匠制作精神,特别是将国家爱人人的现代主题融入人人爱国家的传统主题之中,使得这部作品能够在电影市场相对低落的状态中异军突起。

一方面,观众仍然需要优秀的主流电影,另一方面,中国电影人也可以制作出优秀的主流电影。任何急功近利的电影创作模式都是短命的,创作出经得起观众口碑检验的电影,才是硬道理。

二、中国电影观众的新常态

前几年,由于电影市场的急速扩展,大量缺乏电影观看经验的“新观众”、特别是“网生代”观众进入电影消费,“小镇青年”“网感”“搞笑”“逆袭”等等成了电影观众的共性。

当观众的观影经验越来越丰富,他们的观影诉求也越来越高,他们口味的多样性特征也越来越突出。

从2016年来看,“爆款”“黑马”电影越来越少,但分众化、差异化的电影观众越来越普遍。

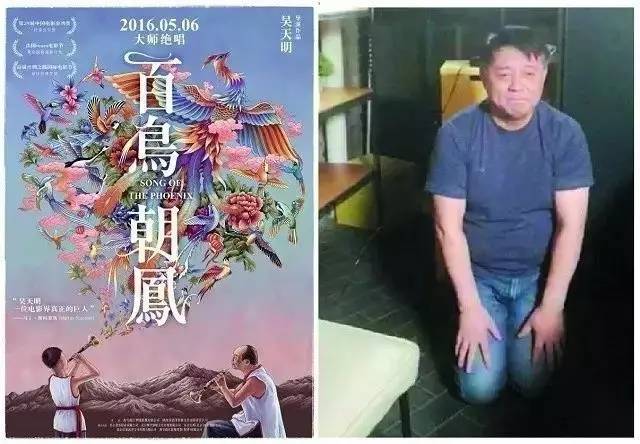

第四代导演吴天明创作的一部手法传统的纪实风格电影《百鸟朝凤》,虽然营销手段超常,但却在超长的放映周期中,取得了超过7000万以上的票房成绩,这至少说明中国观众对非商业性电影的接受能力在明显提高。

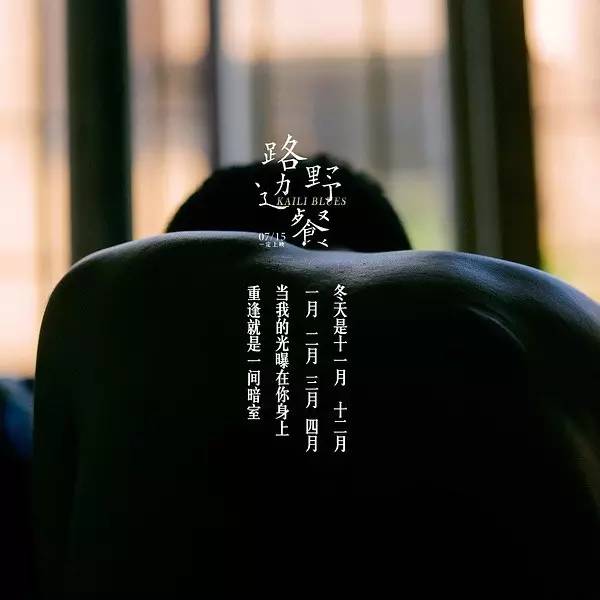

包括具有一定表现主义风格的《路边野餐》《长江图》这样的非常小众的艺术电影,也都获得了市场空间。虽然从票房成绩来看,它们还很难与商业大片相比,但是就其低成本的投资规模和小众的创作定位来说,说明中国观众的差异化审美正在形成。

陆川导演的《我们诞生在中国》作为一部纪录片,创造了超过8000万的电影票房,年末的纪录片《我在故宫修文物》电影版也引起了广泛关注,这说明继前一年的《喜马拉雅天梯》等作品之后,纪录片正在成为影院电影的组成部分。

在很大程度上,有什么样的观众就会有什么样的电影。电影观众口味提高和差异化,会倒逼电影质量提升和电影产品的多元化。

三、中国电影类型风格的多元化

香港武打、警匪片,内地喜剧、爱情片,一直是国产电影的支柱。而随着IP电影的出现,玄幻片开始批量出现。

2016年,既有《美人鱼》《孙悟空三打白骨精》《叶问3》《盗墓笔记》《寒战2》这些主流的商业电影类型,也出现了《大鱼海棠》《摇滚藏獒》等一批具有民族特色和时代风格的动画电影,还有《七月与安生》《追凶者也》等一批风格独特、定位准确的中小成本影片。

而《驴得水》这样根据舞台剧改编的,带有荒诞性色彩的讽喻喜剧让人惊喜,虽然还达不到几年前的《让子弹飞》的水平,但它却比近年流行的滑稽剧不知强了多少倍。

还有,《我不是潘金莲》。如同批评与自我批评一样,不让人出出汗,很难说是真正的现实主义。这既说明电影创作可能具有的包容度,也说明电影人对中国现实的关怀还是有表达空间的。

四、中国电影在文化价值的表达上,有所进化

比如《湄公河行动》这样的传统的国家英雄主题的电影,让英雄具有了个体化的心理动机,更重要的是他们所代表的不是抽象的国家利益,而是代表了国家对中国公民的生命和尊严的捍卫。

这种价值观传达,很大众,也很国际,不可否认,是一个进步。

2016是中国电影小年,好电影跟观众的期待还有很大差距,电影人才和电影工业还任重道远。但是这种新常态,也蕴含着新的可能。

这两天的舆论风波,像一面镜子,折射出业界、媒体、大众的种种心态。也许,还是刷新中国电影认知的契机。

来源:文慧园路三号

原标题:中国电影,你到底慌什么

评论