文 | 鄧禎健

如果说历史存在空白,那简直不可想象,但历史的长河流淌过的地方,又怎会没有波澜?除非有不可抗拒的因素阻碍着历史被记载,直接导致后人对这段历史存在根本性「空白」,又或者被错误地改写,使原本就存在争议的历史变得更加扑朔迷离,而这种真相被掩盖的「空白」才让人感到可怕,使人无法辨别真伪,仿佛活在一个巨大的历史谎言之中。

实际上,历史上没有被记载的「空白」远没有被改写造成的历史真相被掩盖的「空白」多,个中原因也无非是来自政治上的不可抗拒力。这里单说中国电影史。

卜万苍、朱石麟、马徐维邦联合执导的《万世流芳》(1942)

在中国电影史上,有几大空白,一是抗战时期(从1931年算起)非左翼中国电影,二是十七年电影,三是文革电影,这些电影都有一个共同点,那就是或多或少的触及了中国不可深入谈论的政治。

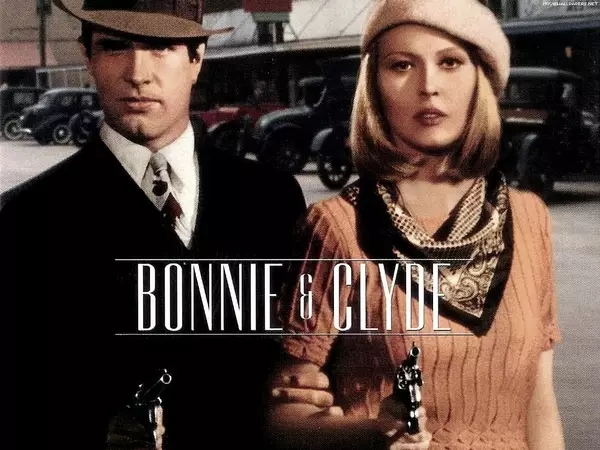

将这三段历史放置在世界影史中来看:抗战时期,美国好莱坞电影正处于黄金时代,新的技术变革和明星制度给好莱坞带来数不尽的财富;十七年,及建国后至文革前,在欧洲产生了影响世界电影史进程的新浪潮运动,日本电影迎来了属于它的「昭和时代」;文革期间,美国新好莱坞电影在颓疲的电影工业中崛地而起。这是三段时期,在国外比较重大、一般影迷熟知的电影史上的重要变革,但对于与之对应的中国电影,竟无法熟知,实在是一件憾事。

新好莱坞的开山之作《邦妮与克莱德》(Bonnie and Clyde, 1967)

日本著名电影史学家佐藤忠男于上世纪八十年代写了一本电影史著作,叫《炮声中的电影——中日电影前史》,讲的便是抗战时期日本在中国东北的国策电影和孤岛时期的上海电影。这本书的内容无疑触及了中国电影的敏感雷区,也是为什么这本著作三十年后才在中国翻译出版。

这本书扉页有佐藤忠男写的《致中国读者》,附录是一篇佐藤忠男的《在中国电影家协会的演讲录》,两篇后记,一则是该书初版时写作的,另一则是该书2004年岩波书店发行文库版的后记,在这四篇文章中,作为电影史学家的佐藤忠男一直在强调自己对日本侵华战争的立场,他对这本诚实的著述的愿望和对中国读者的一些忠告等。待看完这本书,我也被佐藤忠男那诚挚的著史热情打动。

今村昌平(左)与佐藤忠男(右)

佐藤忠男是日本人,所以这本书是站在日本人的角度来审慎这段历史的,所以与我们通常所见中国的电影史家的著述有所不同,对比那些「正史」,佐藤忠男这本书多了些人情味。

不仅是这本书以该时期起过重要作用的日本电影人为纲,这几位电影人都与佐藤忠男有良好的私交,所以佐藤忠男在书中引述的一些私人信件成了窥探这段历史的一个重要视角,再则佐藤忠男著史的态度并没有屈于意识形态的桎梏,他完全站在一个电影史学家的角度上记录和批评电影史,这使得这本书的记述比那些官方史著更接近真实的历史。

李香兰 / 山口淑子

看过一些书评,说这本书算是川喜多长政的侧传,指的是在这本书中川喜多长政占据着巨大的篇幅,这其实和真实的历史是相符的,如果要写一本川喜多长政传记,那么这段历史能占据一半的篇幅,如果写中日电影交流史,川喜多长政同样占有举足轻重的地位。其实说这本书仅是川喜多长政的侧传,不准确,应该在他的名字后面加上岩崎昶、筈见恒夫、龟井文夫和张善琨等,这些人的确是中日电影在战争时期的交流史中的值得书写的部分。

「侧传」这个词似乎是在批评这本书,大概是认为佐藤忠男着墨的地方不对,疏于历史记载而多于人物描摹,在我看来这却是一个优点,佐藤忠男试图在探索人的意识在历史中起的作用,以及人是如何创造和影响历史的,这种史学观贯穿了佐藤忠男大部分的著作,也和我国两千多年前的司马迁不谋而合,这也决定了史学著作在探索历史真相的价值。

川喜多长政(在中华电影上海总公司)

与其说这本书是电影史著作,毋宁说是中日文化交流史著作,这种交流的特征在电影方面影响太大。日军占领上海时期的上海电影培养了一批一流的中国电影人,但由于历史问题,这些优秀的电影人的成就不为人所知,这其中包括制片人张善琨、导演朱石麟、马徐维邦、岳枫等,这批人有的后来成了中国电影的杰出巨匠,有的在战后逃到香港,致使香港电影的 水平得到巨大的提升,也对香港后来产生成熟的电影工业体制有着巨大的推动作用。

图片来自《炮声中的电影》95页

这本书的主体部分是从1937年「满映」的创建到1945年战争结束「满映」解散并被改组为东北电影制片厂。在主体部分之前,为川喜多长政的中国情结做了铺垫,这部分始于其父川喜多大治郎在京被杀,兼叙了战争开始前中日电影的一些交流,就有日本著名评论家岩崎昶的「上海之行」和上海电影的一些情况。在主体部分之后,佐藤忠男详细记述了在战后追责问题上一些电影人的命运。庸俗地说,这是一本「情怀之作」,佐藤忠男自己也在本书第20章表达了这一点,标题就叫做《个人感情太深,写一篇冗长的「后记」》,由此可见一斑。

佐藤忠男这本书,为我们提供了一个别致的视角,尤其是对于这段富有争议的历史,更是提供了一种感性的认识,由于佐藤忠男接触到了众多日占时期的日本电影人,因此第一手的史料也是本书最具价值的部分。这本书中的每个人,无一不和政治扯上关联,但他们为中国电影的发展又的确起到了巨大的推动作用,所以对于这些历史人物的评价,只能说仁者见仁智者见智,一棒子打死显然不公平,在阅读的同时,更需要读者抛却那些既有的政治偏见,这也是该书在中国出版作者对中国读者的期望吧。

本文是佐藤忠男新作《炮声中的电影:中日电影前史》一书的书评。

评论