尽管今年戛纳电影节

出了像[托尼·厄德曼]

与[毕业会考]等一众佳片

但,一部叫[我是布莱克]的电影

却爆冷摘得戛纳电影节

最高荣誉——金棕榈

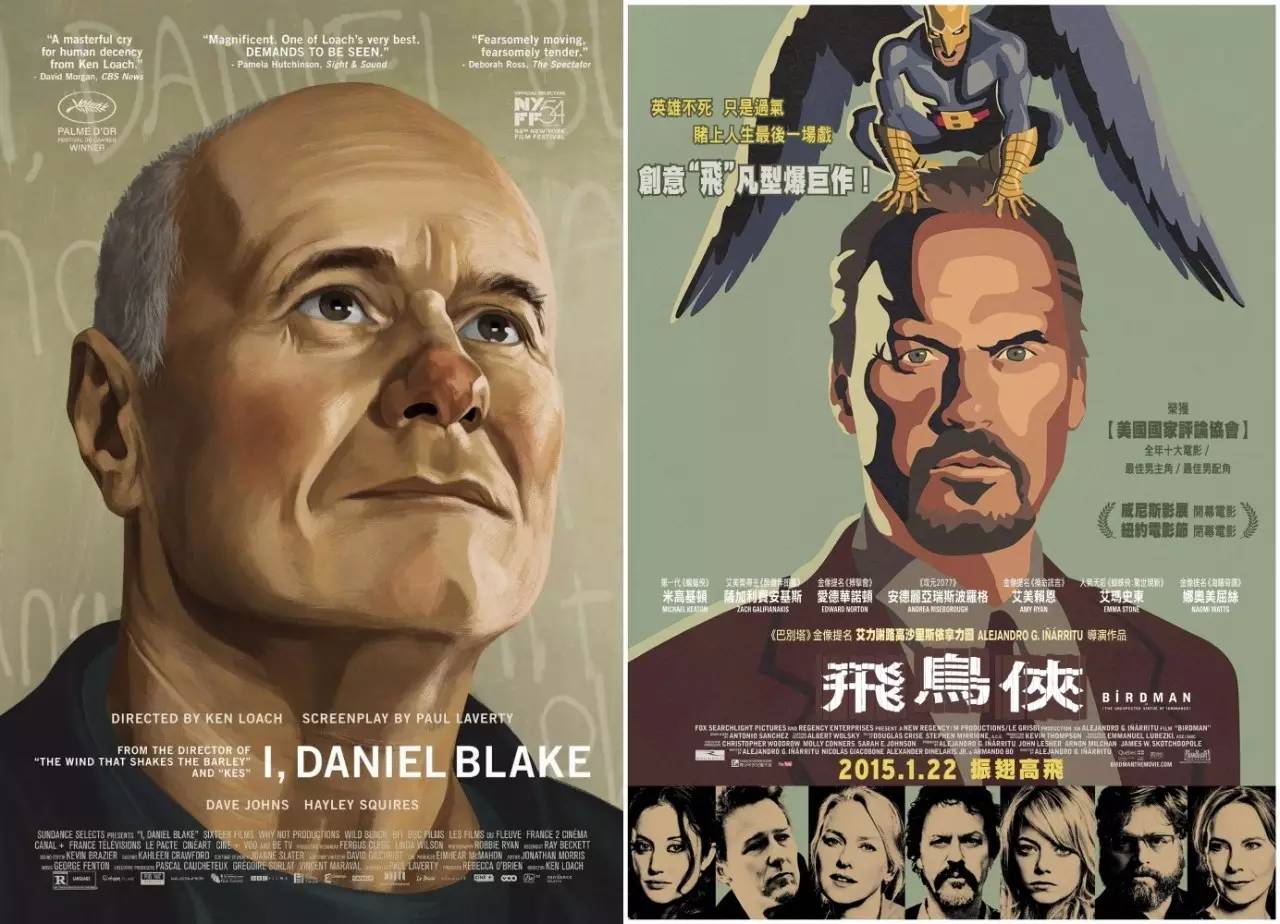

▲[我是布莱克]的海报怎么看都有一种[鸟人]的赶脚

不巧错过[我是布莱克]在欧盟影展展映的拔叔

反复看了本片的中文预告(港译“我不低头”)

瞬间被底层人民布莱克的呐喊声所点燃

▲[我是布莱克]预告

除在坎城大放异彩,[我是布莱克]还在英国“奥斯卡”的英国电影学院奖拿下5个提名,IMDb评分高达8.1。

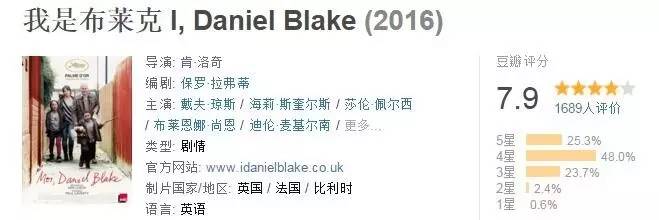

豆瓣评分也有7.9分之高,虽有争议,但不妨碍其是部值得观看的电影作品。

▼

影片主要讲述一位名叫布莱克的木匠,因为心脏病而提前退休,只得向政府申请失业金。但错误的评估让布莱克陷在不能工作,又不得不去面试工作的死循环中。

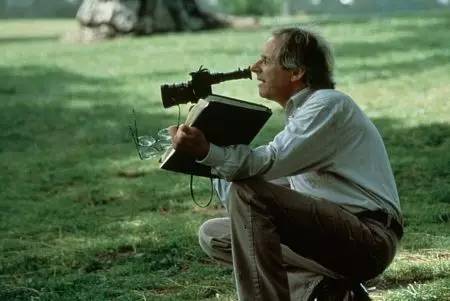

拍摄本片的导演,是集戛纳宠爱于一身的肯·洛奇,如今已是81岁的高龄,曾被联邦电影史学家雷戈尔称之为“新的现实主义中最重要的导演”。

六七十年代,肯·洛奇因为拍摄BBC电视剧集,慢慢培养成了写实主义的影像风格。转型做电影导演后拍摄的[小孩与鹰],被认为是英国有史以来最伟大的作品之一。

▲[小孩与鹰]在豆瓣上几乎是零差评的8.5分

70年代至今,肯·洛奇的作品大多保持着那种关注社会底层的写实风格,而且像[我的名字是乔]、[甜蜜十六岁]跟[风吹麦浪](59届戛纳金棕榈,被称为肯·洛奇创作的巅峰)这样的优秀作品频频出现。

或许是他对作品的执着,被观众理解为廉颇老矣,甚至认为[我是布莱克]是导演在原地踏步,犹如静水微澜,难以超越[风吹麦浪],以此饱受争议。但电影这东西,也是创作者的东西,正如导演所言,“我不拍那些人们想看的电影,我拍人们需要看的电影”。至少这么多年过去,肯·洛奇还在坚持。

▲ [风吹麦浪]剧照

[我是布莱克]就是这样一部很肯·洛奇的电影,克制的镜头,隐忍地站在社会底层人民这边,帮他们高呼呐喊。

不得不说,影片的写实镜头很轻易地就与观众产生了共鸣。

布莱克是一个木匠,妻子去世,又无子女赡养,心脏病突发时差点倒在车床车间。在很长一段黑场画面中,是布莱克在接受就业申请援助津贴审核的对话。所谓审核过程,就是政府外包给一些所谓的医学专家,让他们来决定你是不是有资格领政府的钱。

患有心脏病的布莱克,本就从事着危险工种,遵医嘱不能够继续上班。但审核的医学专家又避重就轻,总是问些四肢方面的健康问题。结果可想而知,申请被驳回。

面对被驳回的申请邮件,布莱克自然委屈,马上回电咨询。这就好比[我不是潘金莲]里面那个遇到难处的李雪莲,跟政府讲得不是一个理。

▲“我有冤要说”

布莱克拨通咨询电话的过程充满了戏剧性与写实感。电话那边一个冰冷的女声音讲着,“根据提供服务的企业要求,对本次通话进行收费.......”,翻译成普通话就是,“您所拨打的热线将收取市话费,补助金申请的新用户请转***快速办理,如需人工服务,请耐心等待”,然后电话那头就传来了四季交响曲的音乐。

一次次的“线路繁忙请耐心等待”,至少让拔叔明白,原来全世界的办事效率都不过如此,哈哈哈。可明明是政府机构为百姓开通的资讯热线,却还要收取百姓的市话费,听起来荒唐可笑,但又很无奈,谁让人家是外包公司。

所以,为了给自己讨一个说法,布莱克在“耐心等待”中烧了热水,吃了药,呵斥了草坪上遛狗不清理便便的邻居,做了木匠活,还收了快递,整个等待过程持续了1小时48分钟,比一场足球赛还要长!

▲谁管你电话费怎么办,我们就是这么忙

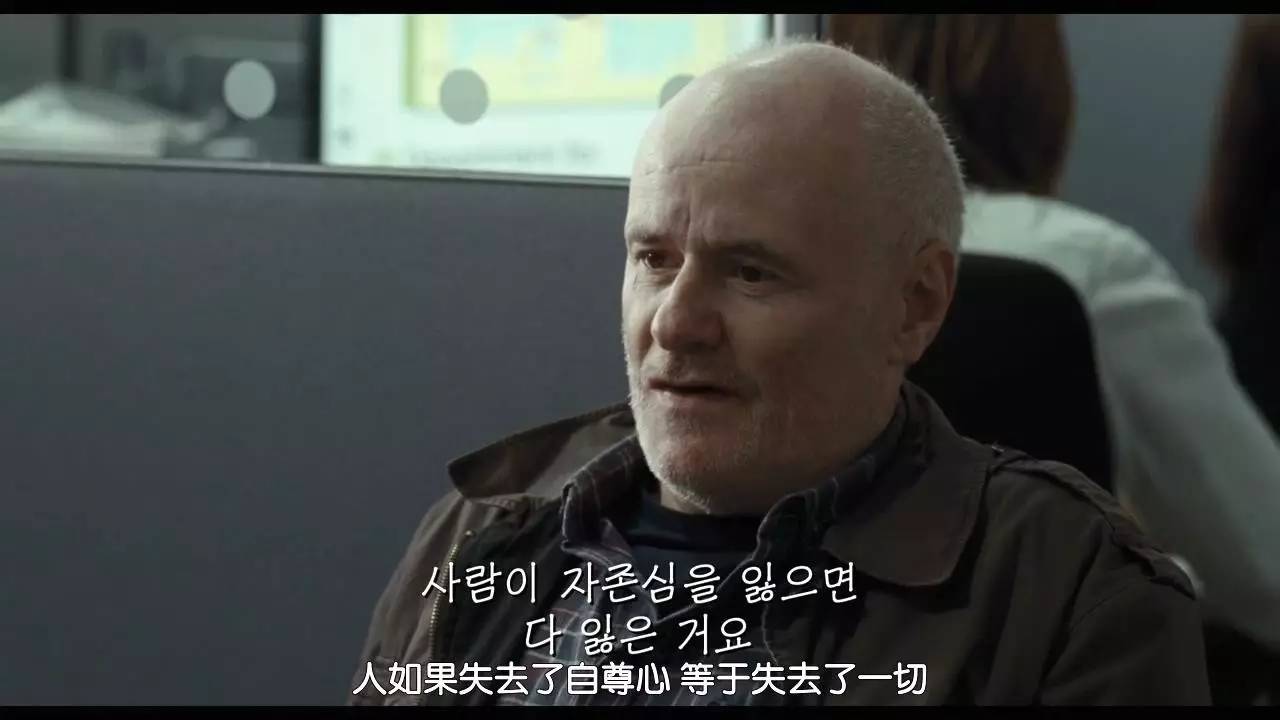

经过漫长的中场休息,布莱克的问题并没有得到任何解决。政府工作人员,也只不过是用可笑却又符合章程的逻辑,与布莱克兜圈子。整个过程,或者说整部影片没有任何一个坏人存在。即便是苛刻的政府人员也只不过是在制度下残喘的小人物,他们穿着整齐,系着领带,佯装生活在美好社会的平流层。

政府白领对人情的麻木,是本片最冰冷刺骨的东西。好在导演在申请机构中安插了一位善良又保守的工作人员,算是留给社会的一丝暖意吧。

在这里,布莱克遇到了单身妈妈凯蒂和她的两个孩子。

生活在伦敦的凯蒂因为年轻不懂事,嫁错了郎。迫于伦敦的高房税,又不得不搬到纽卡斯尔。在英国,住房拥有率被看做是重要的经济指标,如今高昂的房价让年轻人望而却步。凯蒂口中的高额房产税,也非常贴近现实。

英国《每日电讯报》就曾发表过一篇文章说,“全球最复杂的房产税制非英国莫属”,交易印花税、律师会计等服务的增值税、市政物业税、个人所得税和资本利得税,加起来差不多有五种税。再看伦敦市区的房价,平均在400万到500万人民币左右,甚至更高。这搁到我大天朝,大概也就是逃离北上广吧。

说到中国,[我是布莱克]里面还有一个有趣的设定,就是布莱克的年轻邻居,柴纳。柴纳只是个音译,因为布莱克的这位邻居曾经在中国打过工,所以布莱克喜欢叫他柴纳。

因为布莱克代收了一箱寄给柴纳的鞋子,以为是柴纳在中国买一堆山寨货回英国卖。

看到中国黑社会跟海关,拔叔突然觉得眼前这个老头好可爱。然而事实并不是这样,柴纳认识广州球鞋工厂的一个员工,柴纳把钱汇给员工,然后员工把工厂的正品鞋子低价寄给柴纳。

拔叔惊讶于肯·洛奇,居然如此了解中国。喜欢篮球或是喜欢收藏球鞋的人,应该知道几大国际体育品牌在中国华南及东南沿海一带都有代工厂。而且,除山寨品(即高仿,分超A货、A货、B货、C货)外,中国市场还充斥着很多正规厂家制作的有瑕疵的产品。总之就是让你难以分辨。

回头细想,肯·洛奇能拍出这样的镜头也不足为奇,毕竟他是一个国际主义导演,当年拍摄[面包与玫瑰]的时候,同样把美国拉丁裔非法移民的事拍了个细腻透彻。

▲[面包与玫瑰]现场照

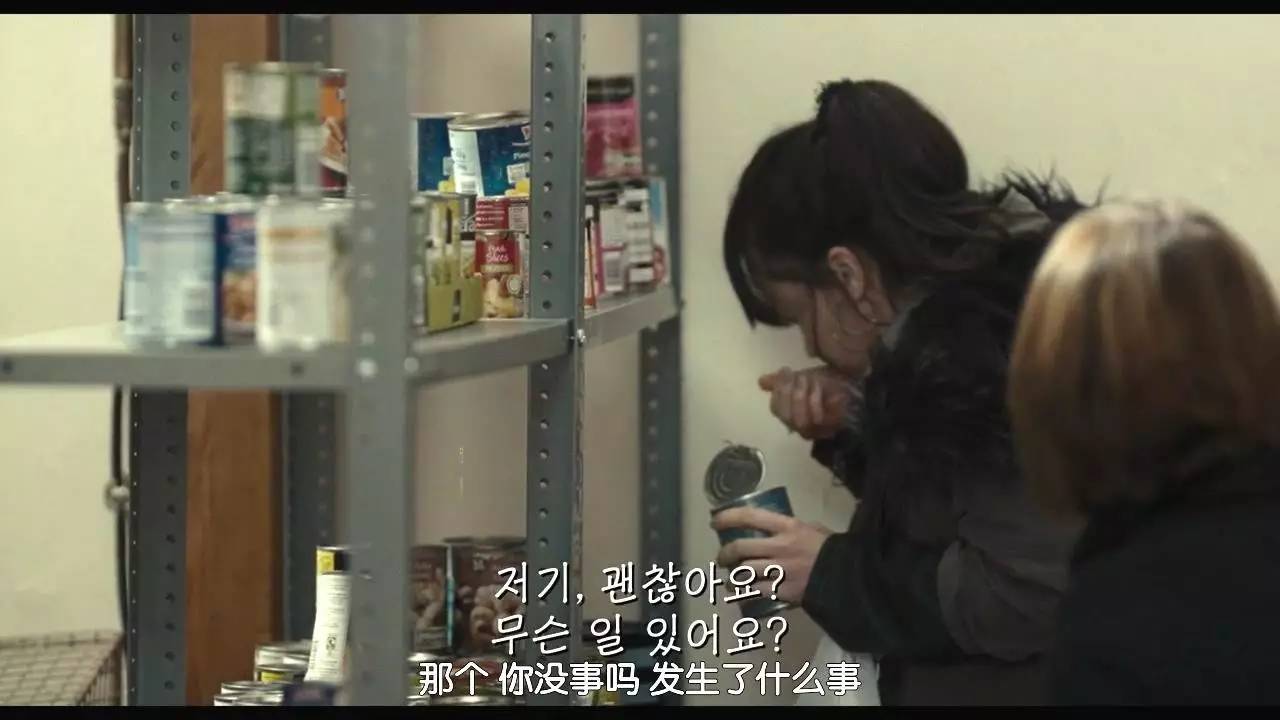

柴纳与凯蒂代表很大一部分人的生活方式,但导演在表现凯蒂的过程略有极端。比如说在领取救济品的超市,凯蒂忍不住饥饿打开一个沙丁鱼罐头,放在嘴里的瞬间,痛哭流涕。

更有这个社会的伪善者,扛着乐于助人的大旗,将凯蒂推到卖身的境地。

一个好女孩,两个孩子母亲,仅为活下去就放弃了尊严,突破了底线。

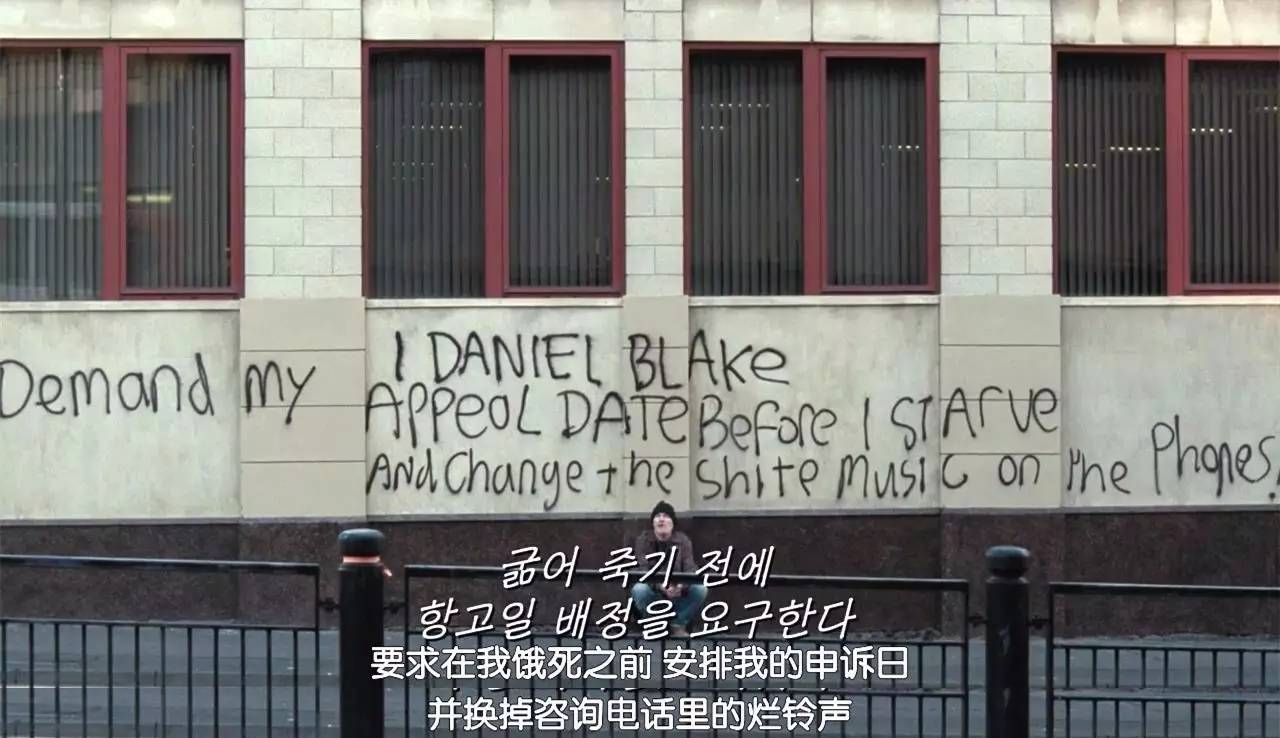

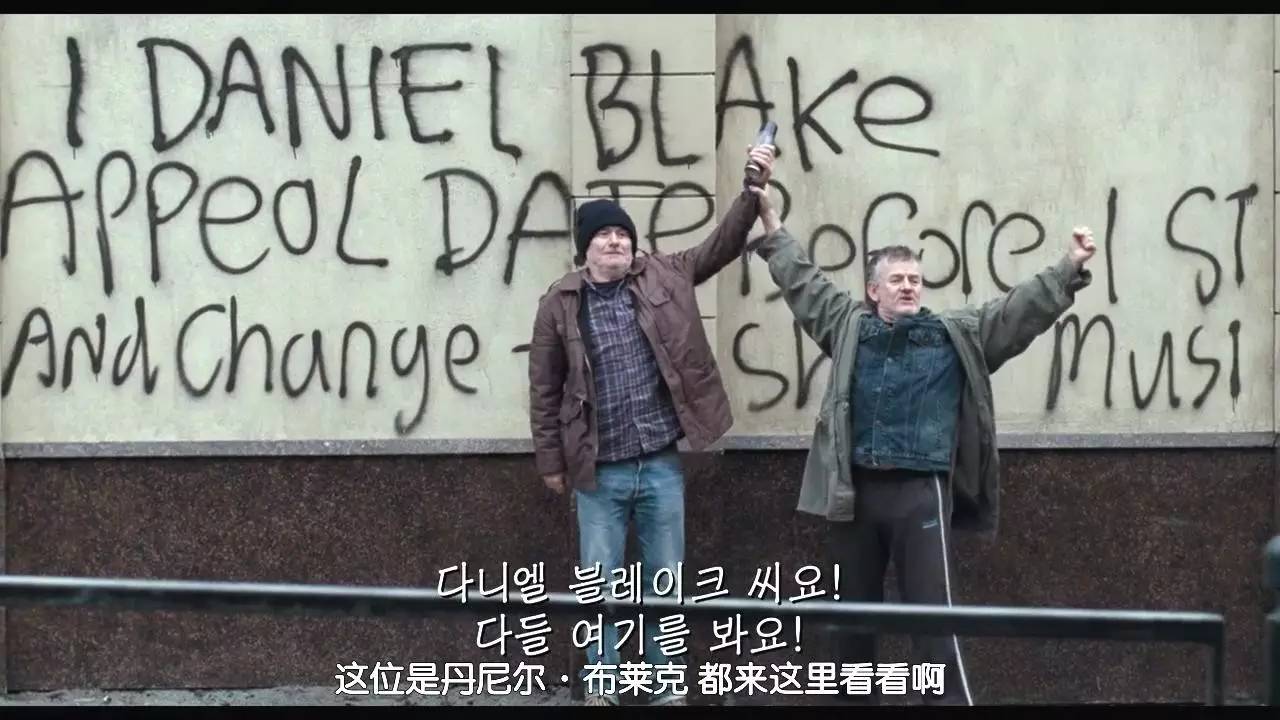

眼见的这一切触动了布莱克,终将压抑在心底的声音,涂鸦在政府部门的墙上。因为他不明白,这个社会到底是怎么了,竟走到了逼良为娼的地步。

而且,布莱克的“声音”被路过的人看到,被有同样遭遇的人看到,他们为之鼓掌呐喊。

肯·洛奇仅仅是把镜头对准了生活在英国的社会底层,那镜头之外的我们,回头审视自己的社保养老,该是何种心境,怜悯同情?还是感同身受?!

[我是布莱克]正是导演想要拍给我看的电影,用温婉、真切的镜头告诉我们总有一天要面对的问题。喜欢也好,质疑也罢,反正都是电影之外的社会声音了。

评论