“草东”是谁?

如果还有这样的疑问,那基本上可以证明你已经快要不再年轻了。

去年开始,台湾独立乐队草东没有派对仅凭一张专辑就从台湾红到大陆,牢牢占据音乐播放器榜首,被台湾媒体称为苏打绿后的第一“爆款”。可与之大不相同的是,他们的音乐里没有了台湾乐坛习见的文艺腔和小情调。二十出头的几个年轻人,用来源于自己真切生活的无奈与愤怒,给“台湾印象”中的小情歌、小确幸狠狠地判了死刑。

演出现场,台上台下都是二十郎当岁的年轻人,落幕前不再有人喊“安可”,而是集体高唱:“杀了它,顺便杀了我,拜托你啦。杀了它,顺便杀了我,拜托你啦……”那字句间少了台湾腔的怯软,反倒多了几分字正腔圆的气势汹汹。

这样带劲儿的一幕,却也让许多人无法理解:这些年轻人,哪来的愤怒、哪来的一股狠劲儿、又哪来的这绝望?

Start here:

草东是台北阳明山后一条街的名字,一群年轻人常在街上混迹,十几岁的时候就组了个叫做“草东街派对”的乐队。随着成员的几番变动,人来人往,派对不再,心境也随年纪变化,最终就有了如今的“草东没有派对”。

乐队成员都是90后,主唱林耕佑来自台北艺术大学,他更为人熟知的名字是“巫堵”。乐队很少接受采访,面对媒体的提问也多是插科打诨的嬉闹或是沉默。

为了找到更多关于他们的信息,歌迷们搜遍了网络,能够发现的信息却少之又少。比如,在网上搜索主唱巫堵或是林耕佑的名字,显示的唯一一条相关新闻来自广东省文化厅:《广东省文化厅关于同意台湾地区林耕佑等到深圳演出的批复》,时间是2016年3月。

这恰好是他们初到大陆的第一场演出。

那时,“草东”之火在台湾刚刚兴起,尚未有人意识到他们的燎原之势。就连他们自己也不曾想到,在深圳的首演现场可以被挤得水泄不通。

“杀了它,顺便杀了我,拜托你啦。杀了它,顺便杀了我,拜托你啦……”

草东的第一条微博配图,发布于2016年3月21日,深圳首演后。

四面八方而来的观众能够如暗号般整齐合唱出每一首歌,不分地域、没有障碍,心绪和情感被音乐紧紧揪在一起,成了相通的共同体。要知道,那时草东的专辑甚至尚未在大陆音乐播放平台正式上线。

没有人说得清,台下的这些年轻人从何而来,从哪里听到了这横空出世的音乐,又被歌中的哪一句击中了他们身上共有的痛点。但显然,在主流媒体尚未捕捉到“草东”的时候,年轻人们早已敏锐地嗅到了这支乐队身上与他们同仇敌忾的气味。

一无是处的二十几岁,谁没有过?

这同仇敌忾并不是外向的,这愤怒干净而没有戾气——他们并非用毒鸡汤去渲染对社会的痛恨,更不发动什么人去向体制较劲。

那这恼怒又为何而起?

“又忍着失望的不解的痛恨的

又只用空瓶把今天砸碎

然后又哭着对离开了自己的影子道歉”

原来,他们所要表达的情绪是向内的——与其说是对周遭的迷惘和失落,不如说更是对自己的恼怒和失望。

恨自己的没有理想、恨自己的失去目标、恨自己的在机会面前的退缩、懦弱、不勇敢、不努力。

他们没有告诉你加油,要有理想,要有希望。也没有告诉你,这个世界不会好了,要愤怒,要反抗。而是和大多数的你一样,在没有目标、找不到方向、说不清理想的常态里,反反复复,自我挣扎。

“我听着那少年的声音

在还有未来的过去

渴望着 美好结局

却没能成为自己”

多年前,《蓝色大门》里的张世豪和孟克柔用温软的台湾腔说,不要长成自己讨厌的大人。

多年后,长大的我们不知道是否成为了自己,竟然却开始开始羡慕起那些原本讨厌的大人,羡慕他们的精明、羡慕他们的利己、羡慕他们敢于为自己的幸福放手一搏,哪怕那在你看来不屑甚至不堪。

这羡慕的背后,是对自己的不甘。

原来,我们同仇敌忾的敌人,只有那个不争气的自己啊。

“他明白 他明白 我给不起

于是转身向山里走去”

这一转身,是与过去的和解吗?不是,这分明是充满遗憾、失落、自责的和自己过不去。

只能假装笑着提起的年少憧憬、充满不甘而又上不去也下不来的现在、再去努力一搏的念头总在无数个错失的瞬间中渐渐消失……

可又能怎样呢?

妳说是梦所以才痛

睡醒了再说

但那挫折和恐惧依旧

你说是梦才会痛,所以我们一睡了之。醒来拍拍枕头,那些夜里的挣扎、愤怒和思想斗争统统被抖掉,连滚带爬地又卷入新一天的生活。

可又能怎样呢?

“别再说让它去吧。别再说让它去吧。

杀了它,顺便杀了我,拜托妳了。”

一无是处的年纪里,谁又不想干脆杀了那持久的失落、迷茫、无助、孤独,来个和自己的一刀两断。

可又能怎样呢?

“别气了,没有谁再跟你作对。”

是的,你想知道的一切,草东都没有给出答案。

可是,他们或许让你知道,这世界上有人和你经历着一样的痛苦和孤独。不用害怕,这些是人生本该遭遇的常态,即便悲观,同样的路上也不只你一个。

如果仍未找到与自己的相处之道,那么他们替你把这不安喊出来,并且不惜力气,声嘶力竭。

谁说少年不识愁滋味?

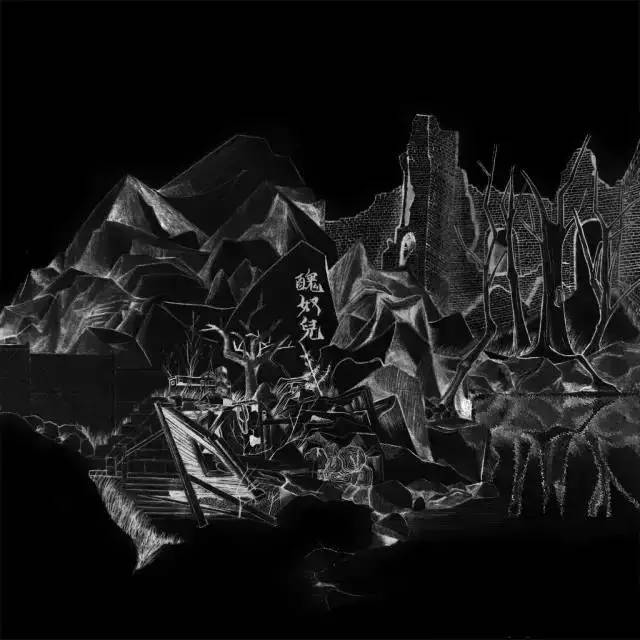

草东目前发行的唯一一张专辑定名为《丑奴儿》。这本是辛弃疾笔下流传千古的少年愁苦——少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识得愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

听过整张专辑你会发现,将其用作名字,再恰当不过。

一句“少年不识愁滋味”,被多少“大人们”轻易地用来将一切少年心事统统否定。

草东要表达的,正是对这否定的反驳,正是年轻一代自我意识的觉醒——请不要忽略我的发言,不要无视我的存在。我想要被听到,想要被认可,想要拥有公平发言的权利。我对这个世界有很多想法,请不要随便用一句“你还小”把我轻易打发。

张悬在草东台北演出现场

鼓手刘立说:“大人们总认为孩子年纪小就没有话语权,可我们的快乐、忧愁、愤怒同样是认真的,取这个名字也是想表达即使没有人在听,我们也要唱出来的意思。”

谁还会再说少年不识愁滋味?

唯有先走了创作者的心,才能引发听者的共鸣。这些二十岁上下年轻人的愁绪,绝不像大众想当然认为的那样只是不成气候的小情小爱。为了一个自我的表达,他们甚至没空去唱情歌,没心思去歌颂爱情——

他们唱:“去他妈的花海”,连我自己的人生都还他妈的没过明白,哪有时间去关注别人?又或者说,无论爱情还是什么,都只是自己人生中的一小部分——谁爱我永远没有我爱谁重要,怎样去感受自己真切的生命、好好弄清楚自己的人生,才是这世代年轻人真正关注的话题。

总有人拿红遍大陆的草东和红遍台湾的万青相比。

一个是走到自我意识边疆的成年,眺望大厦崩塌后的景观,任凭一万匹脱缰的马在脑海奔跑,依然平静说出:孩子,去和昨天和解吧。

一个则是还在与自己较劲的少年,眼看着那个没能成为自己的身影走入山海,无法释然,无法接受,只能在遗憾、不甘、失落中哭着对离开了自己的影子道歉。

漫长的青春岁月啊,会将这遗憾、不甘和失落一一填平吗?

草东没有给出答案。你、我、他们,我们共同的疑惑,只能交给时间作答。(完)

评论