《萧翼赚兰亭图》讲述了国家元首为从私人藏家手中夺取珍宝,不惜派出高智商间谍前去偷取,结果间谍圆满完成任务,失去珍宝的原主郁郁而终的故事。这里面有两个重要信息——第一,国家元首是唐太宗;第二,那珍宝是王羲之的传世名帖《兰亭集序》。

这幅画的作者是唐代大画家阎立本。“设计骗取兰亭集序”的这段故事记录在唐代何延之撰写的《兰亭始末记》,作为中国古代史奇闻异事的重要一章,历代画家都有着墨,所以《萧翼赚兰亭图》有很多版本。

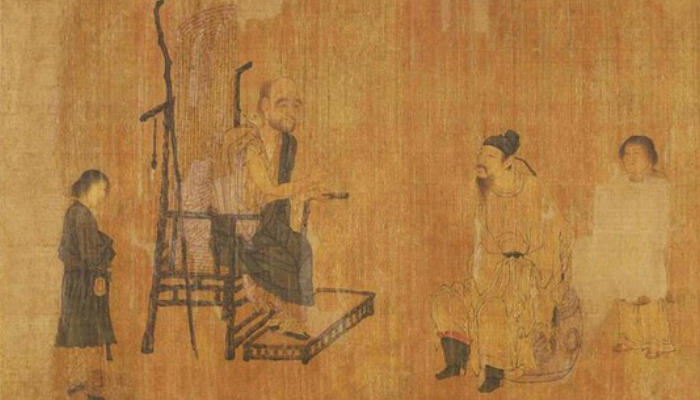

宋代,佚名

明代,佚名

在众多版本里,不管人脸、场景怎么变,左下角仍然绘制了一幕煮茶的场景。熟悉茶叶历史的人应该知道,从唐代陆羽煎茶法兴起,中国的饮茶变成了一件有体系的事情,在这之前,人们对于煮茶的方式还是比较豪放的。在阎立本版本的《萧翼赚兰亭图》里,左下角有两个仆人,童子正弯腰,端着一个大茶碗,等待身前的老仆人把茶煮好,端给客人喝。

图中老仆人坐在藤蒲团上,搅拌着茶汤,他面前有一个落地的风炉,炭火正旺,炉上有一个有流嘴的茶釜,茶汤咕噜咕噜的冒着热气。脚边还放了一张茶席,上面还有一个茶碗、一个撵茶的茶碾和装碎茶的茶盒。茶釜是当时烹饪茶叶的重要工具,多用陶、石或铜制成,放入碎茶末进行熬煮。而茶碾用于碾碎茶叶,在法门寺出土的唐代茶具中,就有一个金光流璃的茶碾。由此可见,初唐时候的煮茶法非常简单——将茶叶碾碎,放入茶釜中熬煮,有点煎中药的感觉,有时还会加点葱姜蒜盐调味,现在看来似乎别有情调。

而这幅画也表明在初唐时,茶叶就已经作为招待宾客的重要食物了,但如果早知道这次招待的宾客是个国家级间谍,可能就不会这么用心地煮茶了吧。

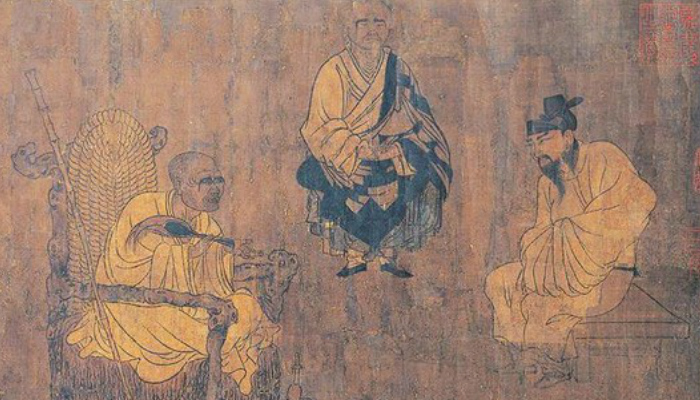

先来介绍下上图的人物关系,右边带冠的男子叫萧翼,是本次故事的男主角,左边坐在木椅上的和尚便是《兰亭集序》的藏主辩才。

当时的国家元首唐太宗非常喜欢王羲之的笔墨,但惟独没有王羲之的传世名帖——《兰亭集序》。后来打听到这幅名帖在王羲之后人的弟子辩才和尚的手中,派众人重金求之,辩才却一直声称“已佚”,唐太宗也毫无办法。

于是唐太宗的爱臣房玄龄提议说,不然找个间谍去偷吧?便招来监察御史,一个名叫萧翼的人去完成这次国家任务。萧翼智商极高,盘算一下后找唐太宗拿了两幅王羲之的字帖,便出发去浙江找辩才去了。

跟所有电视剧剧情一样,辩才在寺庙里“偶遇”了萧翼,当时萧翼背着手,端详着墙上的壁画。几经交谈后辩才十分惊讶,对萧翼的诗书气非常欣赏,于是与他“共围棋抚琴,投壶握朔,谈说文史,意甚相得。”当晚还留宿禅院,晚上又设“药酒茶果”款待萧 翼,两人诗歌相和,一副相见恨晚的样子。

相处一段日子后,有天萧翼故意说,我有两幅王羲之的墨宝,辩才立马来了兴致,让他明天带来看看。第二天,辩才看完萧翼带的墨宝,评价说好帖是好帖,但是不是最顶级的。萧翼装傻问道,何为王羲之的顶级字帖?辩才自豪地说自然是《兰亭集序》,并邀约次日展示给萧翼看。

第二天,萧翼果真见到传说中的《兰亭集序》,他掩饰住内心的激动,说《兰亭集序》早就失传,辩才这肯定是拓本。辩才虽极力证明自己手上的这幅就是真迹,但萧翼举例子、讲道理,一口咬定辩才手上的就是拓本,最后一摆手说,你拿着我带的王羲之真迹自己对比看看吧。辩才便再也没说什么,对萧翼的防范心也完全卸下。

于是,《兰亭集序》和萧翼带的两幅墨宝就放在辩才的书桌上,再也没有收起来。某天,趁着辩才不在,萧翼便一手拿走了《兰亭集序》。唐太宗大悦,赏了萧翼,又大赏辩才,但辩才却因此很难过,没过多久就郁郁而终了。再回头看这幅画,你会觉得人物刻画得非常精细,左边的萧翼一脸精明,正在细细打算着什么,画面右手边,坐在木凳上的辩才垭口无言、神色惊慌,中间坐着的禅师愁眉苦脸,似乎察觉到有什么重大事情发生又无能为力。

本文来源于茶语网(www.chayu.com),茶语频道商务合作电话:400-799-3998

评论