疯狂地受贿,疯狂地买剧。电视剧采购行业从来不是清水衙门,其中的腐化与诱惑,更是常人无法想象。

2015年11月开庭的安徽广播电视台原台长张苏洲涉嫌受贿、贪污一案,不仅暴露出安徽卫视疯狂播出电视剧背后的秘密,也揭开了国内电视剧购销行业腐败的冰山一角。

无独有偶。2017年伊始,随着南京市中级人民法院公开一份刑事判决书,江苏广电购剧窝案曝光,30家影视公司参与到了行贿过程中。而其中一位原采购部副主任江红,除累计受贿达846万元外,还有626万元的财产不能说明合法来源。其中最早的受贿得追溯到2005年,可见法网恢恢,即使迟来了12年,仍会遭到“大清算”。

华谊、长城影视等卷入江苏广电购剧窝案

文创资讯注意到,在卷入江红受贿案的30家影视公司中,华谊、长城影视、上海剧酷(华策的子公司)这三家A股上市公司、新三板上市公司千乘影视、创业板上市公司上海新文化等都赫然在列。其他涉案公司,则不乏华夏视听、长城影视、拉风影视这样的知名企业,当然也有曾出品过《裸婚时代》《像火花像蝴蝶》等热播红剧的公司。

华谊兄弟

华谊兄弟是中国大陆最知名的综合性娱乐集团,由王中军、王中磊兄弟创立于1994年,并于2009年登陆创业板,被称为“中国影视娱乐第一股”。

2007年7月,被告人江红利用担任省广电总台卫视频道采购部副主任兼采购科科长的职务之便,在采购电视剧业务中,为华谊兄弟谋取利益,在北京市收受该公司发行人伊某给予的现金人民币44万元。

长城影视

在影视剧行业内高产的长城影视也被卷入江红受贿案。公开信息显示,长城影视是国内知名的影视传媒机构,拍摄过《红楼梦》、《大明王朝》等电视剧,2014年6月,长城影视成功借壳上市。

2011年4月,江红利用担任省广电总台营销部节目采购部副主任兼采购科科长的职务之便,在采购电视剧业务中,为长城影视谋取利益,同年8月在北京新世纪饭店收受该公司董事长赵某给予的现金10万元。

千乘影视

成立于2009年的千乘影视,是2016年大热剧《麻雀》的出品方。江红自千乘影视成立至2013年间一直为其谋利,并在2013年4月在南京玄武饭店停车场收受人民币50万元。此间千乘影视出品的《怪侠欧阳德》《第22条婚规》《老兵》都在江苏卫视播出。

细查所有疑似涉案剧目,有大部分电视剧都是先于地面频道播出,后仅在江苏卫视上星播出,且播出时间就是在江红受贿后的不久,与判决书里的时间可以对上。不过这些剧,大多数收视率一般。

除了华谊兄弟、千乘影视外,给江红行贿金额超过30万元的影视公司包括山东天麦文化传播有限公司、东阳视灿影视文化传播有限公司、东阳拉风影视文化有限公司、西安金画面影视传媒有限公司、上海剧酷文化传播有限公司、榆林东方影视文化传媒有限公司等。而行贿金额最多的是东阳紫骏辉煌影视文化传媒有限公司、东阳紫骏长河影视文化传媒有限公司两家影视公司负责人曹某。2010年6月至12月间,共计送给江红现金65.8万元。

全国上下电视剧采购腐败无处不在

2015年1月28日,江红首次因一宗电视剧的采购被有关部门带走接受调查。但,江红不是唯一一例因电视剧采购腐败落马的江苏广电高层。

采购部这条线上曾经的“红人”江苏卫视综艺频道原总监石卫平、江苏省广电总台地面频道广告部原主任缪林、江苏卫视广告部原主任龚立波、江苏卫视节目采购部原主任张彦等多人,也都曾前后脚被有关部门带走调查。甚至连江苏广电总台前任台长周莉,也被检察机关从办公室内带走调查。

与江苏广电采购腐败案不分上下的,还有“邻居”安徽广电。据报道,安徽广电2011年至2013年共采购电视剧327部,总价24亿元。为了将如此巨量的电视剧在合同期内播完,该台卫视频道每天播出电视剧10集以上。即便如此,到2014年8月,安徽广电还有21部总价值2.1亿元的电视剧来不及播,库存积压非常严重。这其中与安徽广电原台长张苏洲涉嫌受贿、贪污有直接关系。

当然,电视剧购销环节滋生的腐败行为也并非江苏广电、安徽广电独有,而是业内早已熟知的“潜规则”。南京广电集团原影视剧部主任于勇、辽宁广电原台长史联文以及节目购销中心主任李宠等纷纷落马,都与电视剧采购中的贪腐行为有关。另外,一批行贿人及影视公司亦被判处单位行贿罪。

当前,电视剧购销已经与工程建设、广告投放一起,被业内视为广电系统三大腐败重灾区。

江苏曾派出影视产品采购专题调研组,对全省影视剧购销工作进行调研,总结了影视剧采购中容易发生的违纪违法现象,其中包括:

一是回扣(也称返点)。所谓购片中的回扣,是指在影视剧买卖过程中,卖方为了和买方具体经办人保持密切的业务往来关系,确保双方的长期合作,而从本已属于自己的利益中按一定比例拿出一部分给予买方,买方在账外暗中收受卖方的现金。

二是变相领取劳务费。就是卖方让买方人员以制片人、总监、监理等身份,在影视剧生产合作中挂个名,不参加任何拍片劳动,“名正言顺”地领取高额的劳务费。

三是变相“入股分红”。买卖双方私下达成协议,买方相关领导及购片人员以将来订购卖方某影视剧为代价,用个人名义“入股”卖方该影视剧的制作生产,“名正言顺”地获取高额“分红利润”。

四是收受高档礼品。卖方通过邀请买方相关人员参加各种庆典活动,赠送高档礼品,拉拢相关人员,以在影视剧购销过程中达到目的。

五是变相消费型回扣。卖方向买方人员提供各种名义的境内外旅游、考察等福利性消费。

六是接受宴请。这种现象比较普遍,卖方为加强与买方感情联络,定期或不定期地宴请买方领导或相关人员以及提供高档消费。

电视剧采购,何以滋生如此严重的贪腐?

“在我们电视剧采购这个领域,受贿几十万算很清廉的了!”在一个群里,一位同行如此调侃道。虽然是一句玩笑话,但电视剧采购行业从来不是清水衙门,其中的腐化与诱惑,更是常人无法想象。

那么,电视剧采购行业,究竟是一个怎样的“巨坑”,何以滋生如此严重的贪腐?

1.供大于求,权力有了寻租空间

超15000集;仅9000集。前者是我国每年电视剧产量,后者是播出集数。对比显示,1/3电视剧拍出来后或无法见天日。巨大落差,使影视剧购销成为一个“巨坑”。

据《全球电视剧产业发展报告(2016)》统计,2015年,全国电视剧产量是21546集,773部电视剧(包括网络视频市场)。令人振奋的数字背后,是尴尬的现实。即便作为全球电视剧第一播出大国,我国的电视剧播出集数还是赶不上产量。

当供大于求成为普遍现象,影视公司只能想尽办法各施所能卖剧。当产销率过低、作品数量多而质优者少、投放渠道相对有限,成为电视剧购销的现实问题,供求关系严重失衡,买方就处于强势地位———权力有了寻租空间,“潜规则”悄然形成。

在文创资讯看来,电视剧属于大众文化产品,其特殊属性无法用有形评判标准来评价优劣,没有量化标准,电视台在买剧时自主空间很大,这就导致购销环节存在各种不透明,购买方的决定权集中在少数人手上,他们也就成了影视公司的重点“公关”对象。

2.对赌协议,滋生收视率造假现象

收视率,可谓悬在购剧人头上的达摩克利斯之剑。电视台竞争的核心是收视率竞争———它的背后就是利益之争。只有收视率上去了,才能吸引到“金主”广告商。

然而,电视剧是买“预期”,一部电视剧播出前,最有经验的业内人士也拿不准它究竟是爆品,还是票房毒药。这也正是电视剧购销行业很难量化指标的原因之一。业内人士透露,即便遇到“致命”的收视率考核,电视台也有应招,通过“对赌”,他们把风险转嫁给影视公司。

很多电视台在和影视公司签署电视剧购买合同时,都会附加一份“对赌协议”。即制作方在卖剧时,必须向电视台做出收视担保———该剧在播出时必须达到协议中保证的收视率数值,卖方才能从电视台拿到全部的购片款。否则,会按照协议比例进行相应扣钱。

业内人士透露,面对“对赌”买剧,为了能收齐片款,影视公司必然想尽办法提高电视剧收视率,这就带来收视率作假现象。而在近几年全国两会期间,影视剧收视率造假现象,频频遭到代表委员“炮轰”。对此,去年中央电视台、中国教育电视台和全国省级电视台就共同签署了《恪守媒体社会责任,反对唯收视率自律公约》,公约提出,在电视剧购销合同中不签订以收视率和收视率排名定价、议价的条款。

全网剧时代,电视台议价能力正面临挑战

电视剧购销的风险,已严重制约行业的发展。但随着国家法制健全和行业发展,在影视剧购销中,“公关”作用越来越小,行业“潜规则”也正在慢慢净化中。另一个值得关注的现象是,现在除了电视台还有网络视频播出平台,这是市场充分竞争后出现的可喜现象。

视频网站给电视剧行业带来巨大变化,电视台以往在电视剧购销中的强大议价能力正面临挑战。如今,电视剧的版权不再只有电视版权,还增加了网络版权。短短几年内,一集电视剧的网络版权单价从几千元迅速蹿到几百万元。

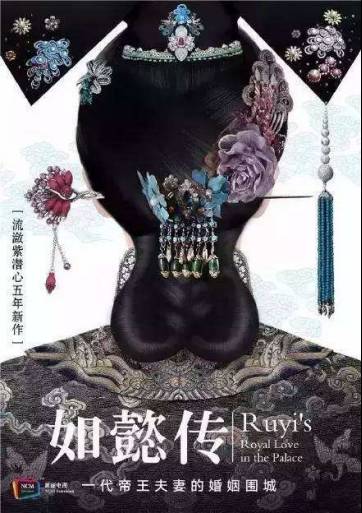

比如,《琅琊榜》的电视版权单集为335万元,网络版权单集为145万元,《芈月传》的电视版权单集为620万元,网络版权为190万元;而《如懿传》的电视版权为600万元,网络版权更是高达900万元,甚至出现倒挂现象。

越来越火的网络视频平台,开启一场新的内容版权争夺战。正是在这样的背景下,越来越多的影视公司提出要打造“全网剧”,转战互联网。视频网站进入白热化烧钱竞争的同时,网站对于电视剧行业的话语权和影响力也在不断上涨,电视台不再是电视剧的唯一播出平台。

跟电影票房作假一样,影视剧的购销猫腻和收视率作假一直备受诟病。好的是,去年一年,经过一系列的整顿之后,中国电影市场已经逐渐挤掉了票补、假票房两大泡沫,票房“注水”现象得到明显改善。2017年,电视剧市场会否迎来“大清洗”,大家不妨拭目以待!

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯(http://news.vsochina.com)

评论