影片《长城》从2016年12月28日起陆续在全球68个国家及地区上映,并于2月17日登陆北美、俄罗斯、韩国等21个国家。

作为迄今为止体量最大的中美合拍电影,《长城》在北美的开画,让人尤为关注。2月17日,正值美国“总统日”三天长周末,《长城》在北美3325家影院上映,首日收获590万美元票房,首周末收入票房1810万美元,在上映新片中位列第三,不敌《乐高蝙蝠侠大电影》《五十度黑》。

目前,该片的累计票房已达2165万美元,成绩尚可。但是,考虑到《长城》1.5亿美元的制作成本和超过1.1亿美元的宣发费用,假如《长城》真的是寄望北美票房回本的话,现在的情况并不乐观。

而更糟糕的是,影片目前烂番茄上新鲜度仅为36%,IMDb评分为6.3,普通观众平均评分只有3.3分。对比张艺谋在国外最负盛名的《英雄》——烂番茄新鲜度高达95%,《长城》此番出征北美并不顺利。

那么,张艺谋和中国电影的这场“豪赌”真的输了吗?曾经风光无限的“中国式大片”果真式微了吗?答案似乎没那么简单。

《长城》北美不招待见 惨遭“花式”吐槽

从各方报道可以看出,《长城》在北美遭遇的真正的挫败,不是票房,而是口碑。

不少美国媒体认为,影片在视听语言和结构上大量借鉴了《权力的游戏》和《星河战队》等好莱坞核心元素,特效华丽、明星阵容强大、大片风格十足,但故事本身却相对薄弱,缺乏文化兼容性。事实上,美国彭博新闻社网站早在去年12月21日就发表题为《为什么中国和好莱坞无法交融》的专栏文章,称“《长城》是有史以来好莱坞与中国最昂贵的合拍片——以及一出巨大的文化败笔”。

《好莱坞报道》评论表示:“张艺谋和他的好莱坞团队奉上的也就是一部标准化的魔兽电影——在一个没有朝代界定的中国,有一群穿得像兵马俑的将军,他们讲着一口流利的美式英语,掌握先进的麻醉技术,还会在空中飞来飞去。”

对比《好莱坞报道》相对 友好的评价,更多的美国主流媒体送上的是无情的花式吐槽。《今日美国》认为,“片子无聊”、“痛苦地令人感到毫无启发”、“漂亮面孔的堆砌”,指出全片存在文化不兼容性,除了一些华丽的视效外,电影本身情节太过可预测,对白苍白,无法给观众带来有精神冲击的观影感受。

另外,除了张艺谋的导演技巧,中美文化的不兼容依然是一个巨大的槽点。《今日美国》就指出,“文化上有不适应性,剧中守城士兵的服装过于夸张,产生一种可笑而不严肃的观感”。评论还指出情节有硬伤,“女性战士令人瞠目地纵身跃下参加战斗,这些场面令美国观众感到奇怪而又有些可笑。”

CNN则建议,对于喜爱怪兽电影,并且对张艺谋式东方文化异域风格感兴趣的观众来说,《长城》还是值得观看的,不过,“去HBO频道(美国电影频道)看看就好了,没必要去影院”。

更让人始料不及的是,马特·达蒙首次参演中国电影《长城》,本是宣传环节的一大亮点,但是该片在北美上映后,竟成了最大的槽点。《旧金山纪事报》在《长城》上映首日,直接发表了题为《各种差评手撕马特·达蒙的新大片:一个无趣的白人拯救者》的文章。

作为迄今体量最大的中美合拍电影,《长城》的“失宠”着实令人心酸。毕竟这部巨作,光筹备就用了7年的时间,英文剧本署名五位作者,七易其稿,实拍三年,团队里有超过百位的奥斯卡级别的获奖者和提名者,特效更由顶级的“维塔工作室”和“工业光魔”协助完成。

如果实在要为以上种种找个理由,或许就是长期以来,在国内观众的认知里,《长城》是拍给外国人看的,但在北美观众眼里,这却并不是为他们量身定做的正餐。在电影的宣发过程中,“长城”和”东方魔幻”成了主打方向之一,但这也成为一柄双刃剑——对于许多西方观众来说,难以理解的东方魔幻并不如马特达蒙更有吸引力。

口碑扑街,张艺谋的好莱坞征途输了吗?

看起来,唱衰《长城》成了一件最容易的事。

但是,换个角度想想,在难以回本的票房压力和中美各种花式吐槽之外,没有人可以否认的是,这是中国电影一场华丽的冒险。作为一线好莱坞的重工业产品,张艺谋完成了一场好莱坞与中国电影精彩的探戈,即使结局并不能完全尽如人意,但却为中国电影未来的全球征途留下了不可多得的财富——经验。

新世纪以来,华语电影工业版图重绘,进军好莱坞的华人导演屈指可数,张艺谋作为第五代的佼佼者,中国式大片的开启人,奥运会开幕式导演,多重身份的交叠使其在文化舆论场中的位置倍受瞩目,甚至无形背负了中国文化代言人的角色,如今,他更是成为大陆第一位与好莱坞达成A级商业类型片合作的导演,在过去的十几年间,他共有17部电影在北美上映,已然是美国观众所熟知的华人导演。

因此,《长城》不但是中国电影人才和资本与好莱坞电影工业的一次深度合作,更像是张艺谋在当前中国电影产业化转型语境下深入好莱坞体制的一次探索——制片权力和文化输出的主动优势成为中美双方在合作过程中持续博弈的焦点。而由中方主创直接向好莱坞取经,其价值更在于向好莱坞借鉴工业体系、制片模式和技术标准,如市场反应良好,将有可能推动中国电影与好莱坞在重工业层面的持续交流与深度合作,进而提高整个华语电影的工业水准,成为重建中国大片模式的契机。

事实上,相对于用《英雄》中最经典的张艺谋绚丽东方视觉效果和和中国功夫打开北美市场,《长城》要将有东方元素的故事装入好莱坞标准化的怪兽电影中,从而实现中西合璧,难度无疑大得多。因此,《长城》交出了一份毁誉参半的作业,但即使这是一场失败,也是一场值得尊重的失败。

在文创资讯看来,张艺谋《长城》的好莱坞征途并没有输!他用《长城》完成了中国电影走向世界一场精彩的试错,如何修改《长城》里留下的bug?中国有一句老话——不登长城非好汉,登上《长城》之后,从《长城》到中国电影真正走向世界的完美结局之间,还需要更多的张艺谋和《长城》这样的华丽的冒险。

《英雄》之后,“中国式大片”日渐式微?

《长城》在北美的“试错”固然有它特殊的意义,但是不可否认的是,“中国式大片”在国际影坛正日渐式微。

国产电影早在二十世纪三十年代和八十年代都曾有过与国际接轨的繁荣迹象。《芙蓉镇》、《霸王别姬》、《林家铺子》、《活着》、《早春二月》等一些中国经典的电影也曾在国际电影上辉煌一时。

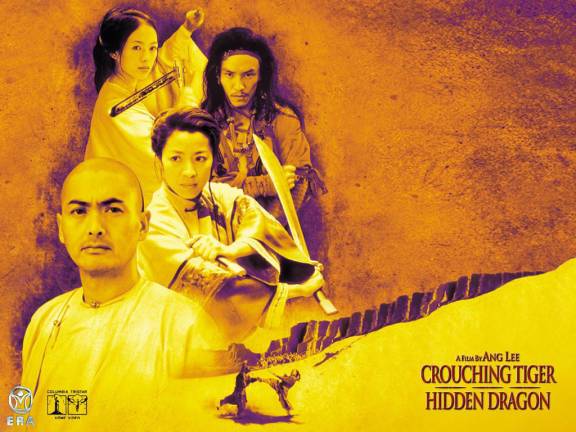

在沉寂一段时间后,2000年,李安执导的《卧虎藏龙》再次让世人看到了中国式大片的独特魅力。该片成功进击奥斯卡,捧得最佳外语片等四项奖项,成为至今为止中美合拍电影史上,最成功的一次合作。同时,也让美国电影公司看到了中国电影市场的光明前途。

2002年,张艺谋的《英雄》横空出世,该片至今保持着中国影片海外最高票房纪录,其在Metacritic网站上竟然是零差评,加权平均分高达85分。

可以说,《英雄》引领了中国电影市场进入大片时代。随后的《十面埋伏》《无极》《夜宴》《墨攻》《满城尽带黄金甲》《赤壁》《金陵十三钗》等具有中国特色的大片在相当长的一段时间里都背负着复兴国产电影、拯救电影产业的使命。

但与好莱坞大片行销全球、世人买账的状况相比,尽管在票房上凯歌高奏,“中国式大片”从产生伊始,一路却是在争议中前行。题材几乎清一色的“古装+动作”,斥资请一堆当红明星,号称亚洲乃至好莱坞的制作团队,然而视效上的感官盛宴,却常常掩盖不了艺术品位和思想内涵上的平庸。这也直接导致了,《卧虎藏龙》和《英雄》之后,华语电影在世界主流市场的影响力开始持续走低,更缺乏进入好莱坞主流市场的话语权。

2015年,国产动画电影《西游记之大圣归来》以9.56亿票房,拿下了好莱坞影片长年占据的中国动画电影榜冠军;真人动画电影《捉妖记》更是成为华语电影首部破20亿的影片。但这两部在国内大受欢迎的动画电影,到了国外却集体遇冷。很多美国观众并不买账,不少人看了之后表示电影的逻辑混乱,特效落后。甚至于,在《大圣归来》登陆美国10天后,在美国各大网站连票房成绩都查询不到。

2016年,作为中国史上最卖座的影片,《美人鱼》在国内创下了33.9亿元的票房神话,但是,该片登陆北美市场后,竟然被定为R级(17岁以下观众需要由父母或成人陪同),这也在一定程度上让喜欢星爷电影的年轻影迷无缘观看,大大地挫伤了《美人鱼》这部中国式合家欢电影在北美的票房成绩。相关数据显示,该片北美上映三天,票房只有100万美元,仅占其票房总额的区区0.2%,重现当下中国电影在海外的窘境(《捉妖记》只在美国赚到可怜的3.2万美元)。

票房既然如此,口碑自然也好不到哪里去!但好的是,“中国式大片”并没有打退堂鼓,反而越挫越勇,不然也不会出现《长城》这样的“豪赌”巨作。

“中国式大片”出海受阻,原因何在?

《长城》的出现,进一步验证了“中国式大片”要走国际化道路的决心。但是,一直以来,这条“出海”之路,“中国式大片”走得并不顺畅,甚至屡屡受阻。归根结底,主要有以下几个原因:

1.空有大片的驱壳,缺乏精神内核

好莱坞电影虽然时常被人诟病过于商业化,就像流水线上出来的产品,口味雷同,缺乏新意。经过工业化包装的产品虽然艺术质量乏善可陈,但故事至少不会支离破碎,能自圆其说。然而,很多"中国式大片",像《战国》《富春山居图》等甚至连这最起码的标准都达不到,毫无逻辑地剪切拼凑,金玉其外败絮其中,一再刷新电影的下限。

当然中国式大片也不乏,《十面埋伏》《无极》《夜宴》这种制作精良,超强明星阵容的视效大片,但这样的大片,看一部足以,因为十之八九都是披着古装外衣、打着史诗巨作旗号,却仅止步于展现宫廷的豪奢淫靡或是所谓江湖儿女的爱恨情仇,除了让观者得到一些感官刺激,和这个时代、和普通观众的现实生活几近脱节,既无法满足剧情上的引人入胜,也无法满足心灵上的精神共鸣。

2.文化差异,引发观众感知隔阂

目前世界电影的主流文化仍是好莱坞文化,中国电影的差距不仅仅在技术上,文化、题材上的差异才是根本原因。《阿凡达》《指环王》等全球票房最高的好莱坞大片,多是超越时空国界,而中国电影多以中国本土当下或过去发生的故事为素材,外国观众很难达成文化认同。张艺谋的《长城》,最近就被美国主流媒体《今日美国》吐槽“中美文化的不兼容是一个巨大的槽点”。

事实上,中国式大片之所以在美国有市场,一方面是华人群体在为情怀买单,一方面则是外国人为自己的好奇心买单,而真正产生文化认同和发自肺腑的热爱的人少之又少,这和好莱坞大片因地制宜地在全球圈粉截然不同。中国电影即便“出海”也很少出现外国演员或者外国的文化元素,甚至在电影的字幕翻译方面也没能很好地与国外文化相融合,导致国外观众“看不懂”也没有“亲近感”。这种完全忽略文化差异而盲目地将电影“扔到”国外电影市场上的做法,国外观众不青睐也无可厚非。

3.宣发无力,发行渠道和平台不完善

中国大片走向国际不可小觑市场的重要性。能否成功“出海”,海外销售发行渠道必不可少,但这也正是目前我国相对弱势的领域。与海外公司纷纷在国内设立分公司、办事处不同,目前国内从事影视作品海外发行业务的公司大多数规模较小,数量也不多,而营销方式、宣传策略也相对单一,缺乏创新,这也直接导致了我国影视产业在海外的市场话语权的缺失。

如果想获得海外市场,就需要针对当地制定因地制宜的营销方式,加入当地元素,让海外观众更易接受,使得相关作品的信息传播效果更好,获得更大的影响力。当然,除了要加强建设平台、渠道外,还要对影片生产有更高要求,开拓海外市场需要更大的力气和资金投入,这一国际化战略,不仅需要政府支持,也需要企业支持,更需要国际环境。

拿什么来拯救“中国式大片”?

外有好莱坞大片的虎视眈眈,内有中国观众的殷切期待,“中国式大片”是时候好好思考,大片究竟要拍什么、怎么拍、拍给谁了。

1.讲好中国故事,拒绝照搬硬套

电影发展到今日,拍摄手法、制作技术、特效特技再多么日新月异,观众最关心的还是故事本身。而讲好中国故事——主要是“新中国故事”,需要在叙事上多下功夫,可承袭中国传统戏曲的编剧技巧,也可借鉴外国类型片的叙事策略;多多注入诸如中国传统故事原型、风土人情、都市感、服饰美等中国文化元素。

我们不妨拿《白日焰火》和《泰囧》作为“走出去”成功和失败的两个案例。《白日焰火》套用而且革新了西方一度盛行的“黑色电影”模式,透过扑朔迷离的故事和朴素低调的影像呈现中国转型期的社会众生相,刻画底层人物的善恶、爱恨,加上1500万元的整合营销,结果在曲高和寡的柏林电影节囊括了最佳影片和最佳男演员两项大奖。艺术影片可以用商业元素包装,达到艺术价值和商业价值的统一,这是该片带来的启示。

反观《泰囧》也套用了西方迄今流行的公路片模式,但是偏于形式上模仿,对于人物遭遇的铺陈荒诞不经,并生硬地加入中国元素,跟影片中的异域风情极不协调,结果北美票房仅1.5万美元。要努力探寻本土性和全球性的最佳契合点,是该片带给“走出去”的另一种启示。

2.注重视听效果,拒绝五毛特效

除了娴熟的叙事技巧,好莱坞还有着精湛的技术水准,这在如今银幕越来越大、分辨率越来越高、音响设备越来越好的条件下,显得尤为重要。影厅的硬件设施已经升级,观众对视听体验的要求自然也水涨船高,再拿出除了字幕是3D其他都看不出3D效果的伪3D作品,结果只会招致观众反感。好莱坞大片之所以全球热卖,一部分要归功于漫画、动画片多年来积累的忠实粉丝,而更多的则是其高水准的视听效果。

不得不承认,那种炫目的运动镜头、凌厉的剪辑风格、火爆的特效场面,让置身在影厅里的观众肾上腺激素飙升,大呼过瘾。这方面,“中国式大片”还有很长的路要走,但只要正面地认识到这个现实,端正态度,无论是走出去学习,还是引进外援,一切技术的问题都不是真的问题,如何让好技术更好地为讲一个好故事服务才是重点。

3.放眼全球市场,传播主流价值

大片究竟是拍给谁看的?大片既然投入高,理所当然期待高回报,放眼全球才是每部大片的目标。近年风靡全球的好莱坞大片,多集中在科幻、魔幻、动作类型上,里面也有想象,而且是更为天马行空的想象。

但是,纵观这些年成功的欧美大片,虽然题材、内容在不断推陈出新,但内核却万变不离其宗,聚焦在了对放之四海而皆准的主流价值观传达,即对正义、信仰、勇气、真、善、美等一切美好情感的赞颂。因此,今后无论是像《长城》、《狄仁杰》系列之类继续走古装奇幻之路,还是如《集结号》《美人鱼》《人在囧途》等开辟现实主义的新路,“中国式大片”都需更多地在电影的价值取向、主题思想方面下大功夫。

最后,文创资讯想要提醒的一点是,如今越来越多的中国观众在这种“中国式大片”面前选择了善忘和包容,渐渐习惯了在吐槽声中“欣赏”,这种趋势应当引起业界的警惕和思考。

评论