作者 | 马陆

版面编辑 | 谢小招

图文编辑 | 于秋茳、徐温佳

电视电影,顾名思义一般是特指专门为在电视播放而拍摄的电影,是电影的众多形式之一。在我国,以央视六台每日播放的非院线影片为典型。可以说,电视电影是将电影电视化了。近来兴起的网络大电影也是同样的套路,不同的是将电影网络化了。按理,网大可以管电视电影叫声“哥哥”。

兴起于90年代末的电视电影曾获一时辉煌,然而却没能在时代变革的潮流中浮出水面,现在正逐渐衰落。初生牛犊不怕虎的网大在互联网时代却风华正茂,网大是否也会像电视电影一样,只是昙花一现?电视电影为何走向衰落?且听娱影君为您一一道来。

- 电视电影的兴起与衰落

电视电影的制作规模一般不大,拍摄周期也较短。电视电影从创作规律上说和电影无二,但因为需要考虑电视观众观看的自主性和随意性,所以影片在情节上要求更加紧凑、人物性格更加鲜明。加之电视电影制作周期短的特点,所以特别适宜反映现实生活中的时事热点话题。

看到这,大家是不是觉得特别眼熟?上述的这些特点,基本上网络大电影都能一一对号入座。电视电影是网大之前电影在不同渠道的一种新形态,是网大的“前辈”。

其实,电视电影并不是中国所独有的。20世纪50年代开始,美国电影业开始进入衰退时期。“派拉蒙电影案”以及电视机的普及使美国电影的“黄金时代”走向消亡。为了生存,美国电影业开始拍摄低成本的、适合在电视上观看的电影。

而中国的电视电影是起源于上个世纪90年代末,中央电视台电影频道启动了“电视电影”工程,并每年由国家拨款拍摄一定数量的电视电影后在中央六台播出,旨在扶持国内电影业发展。

不难看出,国内外的电视电影从血缘上来说有很大的不同:国内的电视电影可以说是皇帝的儿子不愁吃穿,而国外的电视电影从本质来说是市场需求所引发的行为,是一个不折不扣的“草根”。这也就造成了国内外电视电影截然不同的发展轨迹。

在美国,电视电影早已成为一种完整、成熟并且区别于院线电影的节目形态。美国电视电影题材相对更具有多样性,其中又以真实事件改变的纪实类影片最受欢迎。不仅如此,在发展过程中还衍生出了以7-10个独立故事为组合的系列电视电影。此类电视电影往往有大牌明星、导演加盟,并辅以大规模的宣传造势,很容易形成社会热点从而创造收视高峰。

反观国内的电视电影,因为缺乏竞争,大多制作粗糙;皇帝的儿子自然在影片内容上“敢怒不敢言”,导致内容陈旧、缺乏新意;并且低成本的局限,缺乏大牌明星与导演的号召力;再加上院线电影近年来的迅速发展和信息传播主要载体的变化,都造成了电视电影的没落。

- 曾经电视电影的一股清流:有颜有演技顺带卖个腐

但即便如此,国内的电视电影也曾经出现过不少优秀的作品。例如:《杨家将》、《陆小凤传奇》(张智霖)、《火线追凶》(钟汉良)、《侠侣探案》、《镖行天下》(吴奇隆)等等,这些电视电影都是在观众中有口皆碑的作品。

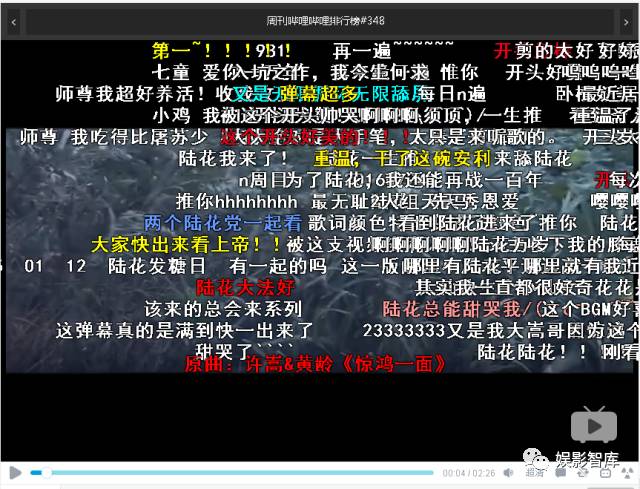

尤其是至今仍在B站拥有很高热度的《陆小凤传奇》。原版的十部电视电影在B站拥有合计约两百多万的播放量,随便点开一部都是满屏的弹幕。不仅如此,B站还有不少陆花CP(陆小凤与花满楼)的饭制视频,可见这一系列电视电影影响之深远。粉丝们还戏称这是“官逼民腐,民不得不腐”,毕竟陆花CP头顶着中央电视台的台标仍然“你侬我侬”。

《陆小凤传奇》改编自古龙经典代表作,原著共有《陆小凤传奇》、《绣花大盗》、《决战前后》、《银钩赌坊》、《幽灵山庄》、《凤舞九天》、《剑神一笑》七部。而央视电影频道在改编时增加了《陆小凤前传》、《铁鞋传奇》、《血衣之谜》三部原创影视作品(粉丝们戏称为大型陆小凤同人作品),将此系列电视电影扩充为十部。

此系列算是很多人的童年回忆,也称得上是众多陆小凤传奇改编影视剧中的经典作品。此系列在台词上大量使用了原著对白,剧情上删繁就简,抓住了主要情节,既还原了原著又方便观众观看。原创剧情质量整体来说也比较高,改变也抓住了原著中主要人物的性格。

铁鞋大盗那一集虽然剧情与原著相差较大,但是陆花CP发糖不断,还是瑕不掩瑜。此系列影片中主要角色都十分贴近原著,仿佛都是从书中走出来的人物。但仍然难逃制作经费短缺这一通病,整体场景以及制作上都略显粗糙,镜头画面也偶有穿帮。

在原著中关于花满楼的描述并不多,而古龙花了大量笔墨表现他对世界的宽容和博爱,对世人的悲悯,对杀戮的否定。张智尧很好地诠释了这个角色,举手投足间尽是风雅。他的花满楼虽然少了一丝仙气但却让人了相信世界上竟真有这样美好的人。而除了这两位主演外,片中也有不少熟悉的面孔,严宽、何润东、刘诗诗等都有出境。

但随着近几年互联网的发展以及娱乐圈明星地位的不断提高,即便是央视爸爸也很难在自制的电视电影中组成这样的明星阵容了。现在这个浮躁的时代,或许很难再有这样不看其他,只专注于人物和故事的演员,又或许说这样的演员和片方很难在市场化环境下有出头之日。

- 前车之鉴:从电视电影的衰落中,网大能学到什么?

电视电影为什么后来就不行了呢?这当然和整个时代环境的变迁有很大关系,但电视电影本身也是问题重重。首先,其自身的基本定位较为模糊。电视电影究竟是跟影院电影竞争,还是跟电视频道播出的电视剧竞争?没有竞争的市场肯定难有进步的,没有明确的竞争对手更是如此。很显然,电视电影在当时缺乏竞争对手,无论是资金还是故事都由央六一手把控,“专政”之下实在难有进步。

庆幸的是,网大与它不同。虽然都是顺应时代发展的产物,但网大产生并发展至今,仍算是一种市场的自发行为。并且在现阶段看来,网大市场存在多个平台共同发展,竞争激烈,这在很大程度上使得各个片方必须不断提高质量来提高自身的市场竞争力。

但是,网大现在面临着一个和电视电影同样的问题:如何正确地定位自己的角色?前几天,娱影君深入探讨了网大的定义和特点(戳我回顾),文中指出目前,一些网大盲目追求包括院线在内的其他发行渠道,导致其网络属性不够极致,又达不到院线水准,成了名副其实的“四不像”。网络大电影作为“互联网+电影”的产物,是互联网视听产品的新形式。因此,现阶段,网大的定位应该明确在互联网领域,是针对互联网受众制作的电影。

其次,电视电影的失败也在于缺乏对其系统性的研究。要想行业取得进步,需要更加深入的了解和更为系统化的研究行业的规律、掌握一手消息。从理论层面对市场理性的分析和预判,能在最大程度上帮助从业者避免野蛮生长,少走弯路。

虽然网大目前也较为缺乏深入成体系化的研究,但娱影智库自从成立以来便致力于了解和分析网络大电影市场,一路走来,我们也看到了越来越多的同行并肩前行。日后,娱影君将会从市场、从大数据出发,为大家提供更多专业和系统化的分析。

此外,电视电影项目成立的最初原因,是为了培养观众观影习惯的养成,以间接促进电影产业的发展。再加上其播放渠道是中央电视台,因此电视电影中表现的一直是主流的社会价值、主流的社会心理和大众化趣味。因此电视电影在本质上是一种大众电影,但又缺乏个人化色彩。再加上电视载体的限制,在内容上有诸多的局限,导致了内容过于保守。

从上图百合奖历年的得奖影片来看,我们也能明显地看出,从百合奖成立以来到2015年,获奖的电视电影始终是主旋律电影。这样类型的电视电影实在很难符合在日新月异的互联网环境下成长起来的新一代人的口味,难以满足大众日益严格的审美需求和娱乐需求。这也使得电视电影只能在时代的选择中败下阵来。并且,电视传播的单向性特点使得观众缺乏选择权,大多是“你播我看”;而互联网时代的网络大电影则是“我选我爱看”。

但从上文讲述的那些口碑好、名声大的电视电影中,我们也发现这类电视电影即便是拍摄时间较为久远,内容取向却仍然能够受到时下年轻人的喜爱。使得这些电视电影历久弥新,直至今日仍有不少真爱粉。网大的发展之路也必然是如此的。只想做一锤子买卖早晚会砸了自己的招牌,只有生产出真正有诚意的内容才能走得久远。

电视电影和网络电影的共性就是成本相对较低。中小成本电影有一个最大的无奈——在它构思之初,就需要舍掉很多大场面。换句话说,中小成本电影很难追求视听奇观,即使勉为其难去追求,也难以和那些大成本的院线影片抗衡。因此,低成本电影吸引观众的最重要的手段就是叙事(也就是故事本身,还有导演讲故事的技巧)。

与商业大片相比,中小成本电影反而更加考验剧作团队和导演的功力。道理很简单,商业大片可以靠大场面、视听奇观甚至明星去吸引观众,而中小成本的电影便只能出其不意用叙事取胜。有些电影建构了叙事期待,但却因为资金原因拍不出相应的场面,使得观众的期待落空。这样会画虎不成反类犬。

当然低成本既是一种限定,同时也提供了一种新的可能性。究竟片方应该如何面对当下中国的观众,如何满足当下中国观众的心理需求呢。这种可能性需要我们去不断发现、挖掘。

无论电视电影还是网络电影,虽说在意义界定上都无法准确地将它们简单归入电影或是节目,又或是电视剧中的任何一类,但观众们都还是抱着观看电影的期待和要求而来,这也要求制作方在制作过程中必须以电影的基本原则(而不是拍MV或者直播)为标准,才能真正的满足观众。

娱影君相信,如果网大同行们珍惜羽毛,在倡导媒体融合、娱乐化、分众化的“互联网+”时代,一定会有长足的发展。

评论