货币基金系列二

前几日,我们谈到了如何利用货币基金的收益率数据来判断货币基金盈利能力是否稳定,从而帮助我们挑选。

这一篇,我们来谈谈除了看数据,还有哪些方法可以指导我们选择货币基金。

对于万份收益、7日年化收益率等名词含义不熟悉的读者或者不清楚如何利用数据计算收益率稳定性的读者可以查看我们之前的文章。

首先,为什么我们要选择盈利能力更稳定的货币基金?

因为所谓的年化收益率可能存在虚高的现象,投资人买入时误以为此时的年化收益率就是该基金一定能够达到的收益,导致很多人买了一个看似收益率很高的产品,实际最后盈利并不如自己期待的那样高。

此外,收益率稳定,就不需要投资者过多操心,安心买入,需要用钱时赎回,更符合我们对货币基金的期望。

毕竟如果追求不稳定的高收益,市场上完全有其他金融产品可以替代,没必要选择货币基金。

而一般情况下,资金规模比较大的货币基金相对收益稳定。

基金规模大在投资标的时有比较强的议价能力,通俗地说,他钱多,弄到的利率更高。而且还有更多的流动资金来应付投资者的赎回,相对而言可以对资产进行分散投资达到稳定收益率的目的。

而规模较小的货币基金如果想要有同样的议价能力,就只能保留比较少的流动资金,还不得不更集中投资来保证收益率,因而一旦发生较多投资者赎回,就会产生资金压力导致收益率持续下降。

比如说,一支100亿规模的货币基金,他拿出10亿来进行一项配置,这时候他还剩下90亿的资金可以来应付投资者的赎回。而一支规模10亿的基金如果想获取相近的收益,他可能最多留下1个亿来应付赎回。

这时候规模小的基金一旦发生比较集中的赎回,就会导致基金不得不放弃利息收益,因为他账上没有那么多钱,需要外部支援。

当然基金规模的大小对稳定的盈利也不是绝对的,只是作为一种大概率的状况,具有一定参考价值。

单独靠一个收益数据来判断,是比较片面的,所以会导致你申购的时候他的收益率看上去很高,买进去以后,突然收益率就天天跌的情形。

在对一支货币基金的收益能力进行判断时,实际上盲目相信7日年化收益率的指标是很不科学的,应该对各项数据进行还原,比如将7日年化收益率、万份收益、近1个月涨幅等数据都换算成同一时间长度(比如半年或一个月)内的基金涨幅,以此判断基金的实际盈利水平。

货币基金因为稳定,所以很多时候认为购买货币基金不需要选择时机。

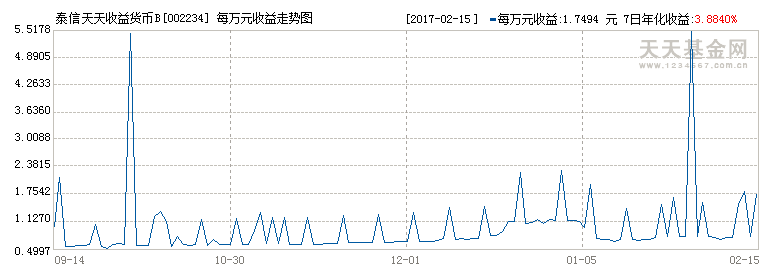

然而事实上,因为各种主客观原因,一支货币基金的收益情况实际存在一定程度的周期波动。

鉴于收益率波动有时如此之大,个别基金公司在推广基金产品时喜欢使用“最高XX%的收益率” 让投资者产生一种错觉,好像此产品收益大大高于市场平均水平。

事实上,上述的最高收益不过是将投资标的集中兑现的这段时间特意截取计算得出的收益率,是个噱头。

但是既然收益率有波动,甚至有时波动率还比较显著,投资者有没有必要根据货币基金的波动率周期规律,在不同货币基金间买到下一次爆发的“高收益”?

如果投资人有每日盯盘,甚至是一个有充裕时间炒股的股民,其实去判断货币基金的收益波动是没有必要的,因为完全可以把精力花在选股上。

而有时候,个人投资者可能没有时间盯盘,但是更希望购买货币基金这类保本且赎回便利的产品。

那么怎么挑选来使自己更有可能买到高收益?

首先是必须明确我们投资货币基金的持有周期。

因为货币基金的申购赎回有T+1 T+2情况存在,也就是说并不是你当日申购/赎回就能买到/卖出自己持有的基金,而需要等待基金公司确定,然后才计息。在这个设定下,为了保障自己双休日的利息收益,常规的做法是周五不申购,周四不赎回。

如果投资周期过短,比如就投资一周,买一周就撤,实际上在申购确认以及赎回确认中可能就会损失2-3天的利息,原本就不是很高的收益率因为周期短显然被拉低。

而周期短的另一大劣势是,很有可能没等到基金的投资标的集中兑现产生高收益时,就已经赎回而失去了原本能得到的收益。

相对而言,如果不需要频繁使用的一笔资金,三个月以上的持有周期比较稳妥。

另一方面,可以根据机构对货币基金的持有比例和赎回行为进行判断。

机构的调研能力肯定是超越一般个人投资者,在个人投资者方向不明确时,借鉴机构的投资策略一定是有价值的。

某支基金的机构持有比例如果非常低,那么他的收益率可能是不够稳定的。

那么是不是机构持有比例越高,就说明基金的未来收益趋势是更有潜力的?

不一定。

因为机构持有比例高的一大劣势在于,当机构要赎回时,基金管理公司会存在很大的资金压力,很多时候就会出现为了优先机构的赎回行为而牺牲收益率。对个人投资者而言是不利的。

那么根据这些相关性,当某支基金的总规模没有太大变化时,机构持有比例的下降时,是不是有可能说明,该货币基金的未来收益率在一定周期内不太会出现突破性高收益。

而某货币基金一旦在某一时期集中爆发了收益率的突破(即投资标的的集中兑现因此需要再次进行配置行为),是不是可以认为,在本次配置行为到期前,该基金在未来持续的一段周期内不太会有大的收益率波动?

依照上述推导,依据不同货币基金的季报和历史净值变化,个人投资者可以根据机构持有比例的变化,和偏离度较高的阶段收益率出现节点,判断未来是否需要更换申购其他的货币基金。

高收益的那几天你都拿到了利息,然后换一支持有,从而实现高于市场一般水平的年化收益率。

实际上,投资者还是更应该结合自己的实际情况作出选择。

如果持有的闲散资金并不多,目的纯粹是为了赎回便利,同时追求稍高一点的利息,在认购的时候选择收益率波动小的货币基金,适当观察他的历史万份收益数据;

如果资金量较大,想要买到一支业绩比较优秀的货币基金,可以根据计算结果,换算它的盈利能力,选择自己满意的实际收益率就可以了;

如果还希望更进一步,那么可以根据机构持有比例变化,收益率波动幅度以及自己持有的周期来决定自己是不是需要更换申购。

货币基金整体盈利稳定,个人投资者也无需太过纠结于收益率,能够客观了解如何评价一支货币基金的实际收益率,帮助自己认购到合适的就可以了。

更多精彩欢迎关注微信公众号:君望财经

评论