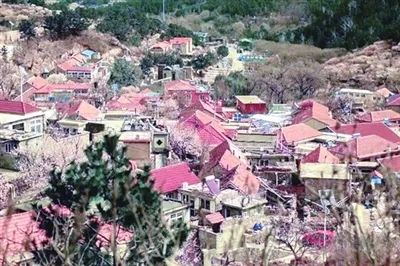

崂山周边有句俗话:“观崂归来不看村”,说的就是观崂村。观崂村是北宅东南的小村落,是北九水最靠近崂山主峰的社区。观崂村地处崂山半山腰,北邻河东,南与沙子口竹窝隔山相望,重峦叠嶂,层林尽染。青山绿水之间,行走在村中,如人在画中游。

崂山名村 以石筑基

观崂村是崂山名村,有着游崂山的绝佳视角,也是岛城海拔最高的村庄。观崂村群山环抱,宛若幽谷。村名来历有二,其一说其村原名“官老石屋”,据说乾隆三十九年,山东巡抚徐绩由汉河到北九水太和观游览,离北九水一公里处突下大雨,于是在一石屋内落轿避雨,后人就叫此地为“官落石屋”,取官员落脚在村中石屋之意,后来人们习惯叫“官老石屋”村;其二说因山上有一石洞,人立洞中能望见崂顶,抬头满山苍翠,俯首山涧逶迤,远望群山绵延,取“观崂”之谓,实至名归。

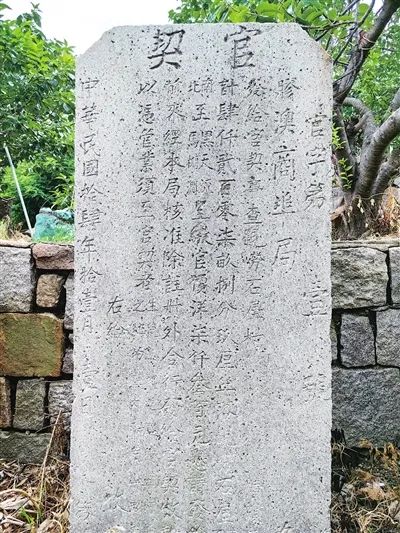

以上说法,均因无史料记载难成定论,但村中所立地契石刻说明,该村村民顽强不屈,很有斗争精神。1912年,距观崂村(时名“观崂石屋村”)不远的太和观道士刘圆丰看到此处山林极佳,就想霸占此山,欲将观崂社区居民撵走,他就安排道士去村民茔地伐木。旧时居民对祖茔的风土十分看重,道士的行为无异于扒坟掘墓,当地村民大为不满,因此双方就发生了争执。

观崂村村民联合起来,一纸诉状将太和观告到当时的即墨县衙。谁知县衙与道观有所勾连,此案迟迟没有判决,迁延日久。村民无奈,一度派出代表上告到了省城济南。直到1926年,这场历时多年的马拉松式官司,终于有了结论,判决结果为村民胜诉。

为了铭记这段历史,村民请石匠将当局下发的官契和布告按原样刻于石碑上,立于村口,世代相传。《崂山县志》载明:1934年该村正式取名为观崂村。

晓山晨曦 青翠欲滴

观崂村自然风景独特,傍崖俯涧,松竹荫翳,四周山岚风景遍布,向西望去,可见青峰顶、莲花崮等壮美景观;向东眺望,则可见轿子石、东大崮等自然奇观。从春至秋山上各种野花盛开不断,整个村庄像被装点成一个巨大的花盆。夏秋季节,雨水充沛,河水奔流不息,各种鸟类鸣声不绝于耳,穿行在曲折回环的山路中,身旁清潭叠翠,眼前云雾缭绕,山环水绕,仿佛置身南国风光之中。

作家郁达夫曾写诗赞叹观崂村的景色:“柳台石屋接澄潭,云雾深藏尉竹庵,十里清溪千尺瀑,果然风景似江南。”到了冬季,时有雾凇漫漫,时有白雪皑皑,一片北国风光,确是旅游度假胜地。

观崂村向上就是北九水、南九水的分水岭。世间之事,到了分水岭都有不同的选择,或者继续向上,走降云涧、黑风口、巨峰去感受登山苦乐;或者走观崂村下南九水,去享受人间胜境。陪伴着山风的呼啸声,沿着蜿蜒的山径前行,或许会遇见一朵盛开的野花,或许会聆听到远处山谷传来的鸟鸣声,这一切都是大自然赐予我们的礼物,使人心灵得以净化,感受到内心深处的平静与喜悦。

一草一木 皆有故事

观崂村原有“石屋书院”,清乾隆年间,有即墨知县叶栖凤,为了家族子弟读书习字,就在“官落石屋村”的西面搭建茅舍十余间,专门用于宗族子弟和附近学子读书课业,因附近有石屋,名之曰“石屋书院”。落成之后,周边的士子、学子们,甚至有其他书院的学生,都到此地读书。另有一说,石屋书院,是知县叶栖凤借用太和观厢房设立,供即墨的一大批廪生在此读书赶考。后于道光中期废止,据说,当时太和观中尚有石屋书院的大量古籍图书,后来太和观辟为小学,图书不存。

太和观是修真庵下院,又名九水庙,在崂山北九水山涧北侧,是内、外九水的分割处。据传,太和观始建于元代,这里松柏苍翠,竹林茂密,泉声叮咚,云影飘逸,鸟语盈耳,花香扑鼻。太和观多有文人墨客到访,留下许多墨宝真迹,如观内墙壁上,有山东抚军崔应阶的《玉鳞口》七律,清初莱阳文人孙笃先的《太和观》七绝。清乾隆年间太和观重修,壁上嵌有乾隆时山东巡抚崔应阶诗碑一方。“观擅崂山景物之胜,处奇峰秀峦,环抱之中,大涧当前,隔涧为九水厅,语花香。”百年前,北九水车站和当时官员的别墅也在太和观旁边。

关于石屋,近现代名人在日记中多有记载,著名藏书家傅增湘1932年曾经到崂山,他由竹窝经柳树台来到官桥石屋,在《崂山游记》中写道:“(自柳树台)行二里至官桥石屋,有居民数十家,路旁巨石有张安圃年丈题名,时为壬子三月。”郁达夫来青时,在文章《避暑地日记》中记载:“观崂石屋旁,有大石一,上刻壬子年丰润张人骏与同人莅游题记。”这些,也都是观崂村石屋的见证。

漫步观崂村,翠林轻摇,山海之际,隐约可见白墙红瓦、幽巷小居以及缭绕炊烟、轻拢山雾。如今的观崂人,在时光的流转中勇敢创新,广植花木、采摘樱味,兴办农家乐和风情民宿……古朴的山村,正迸发出活力四射的新气象。

来源:推广

评论