文|叩敏 编辑|朴芳

最近一篇由著名编剧宋方金“卧底”横店带回的一线实录,揭开了国产剧拍摄的神秘面纱,其中关于演员大量用替身拍戏这一现象也进行了事实披露,可以说刷新了很多人对影视行业的认知底线,触目惊心之余也让人对国产电视剧的未来陷入担忧。

而据犀牛娱乐的了解,整个行业的乱象比文中的描述其实有过之而不及,层层糊弄、层层造假、层层圈钱之下是整个产业链的千疮百孔,最终买单的却是无辜观众。

胡歌近日引起热议的替身风波同样引起了我们的关注。

胡歌拍戏拍广告用替身?当事人纷纷现身澄清

近日,有网友爆料胡歌拍戏拍广告用替身,并晒出了片场跟胡歌替身合影的照片,某视频网站的首页也出现了“爆胡歌拍广告演戏用替身”的视频,一直有口皆碑的胡歌一时间面临“人设崩塌”的危险。

一边是黑粉挖出《香格里拉》、《旋风十一人》等替身旧照冷嘲热讽,一边是粉丝找证据晒截图极力维护偶像形象。事件持续发酵,3月8日,#胡歌替身#已是微博热搜第一。

几则爆料迅速传开,看似有理有据逻辑清晰,实则漏洞百出不经推敲。胡歌出道十几年,鲜有炒作绯闻,更多是用作品说话,敬业和好人缘奠定了胡歌如今的地位。圈内好友和前辈对他的敬业精神有口皆碑:几乎所有戏都亲自上阵,拍《神话》时与老虎同笼,拍《香格里拉》时骑马摔伤,拍《仙剑三》时连着在空中翻跟斗连霍建华都看呆了,拍《伪装者》时高空跳楼腿骨磕破也不抱怨……

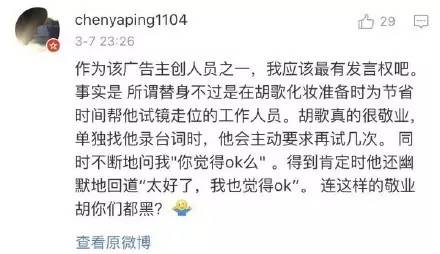

看到胡歌被黑,与胡歌合作过的群演和所谓的替身都站出来发声,纷纷力挺。他们指出新闻中所谓的替身只不过是拍摄前代走位和测试打光,正式拍摄的所有内容都由胡歌本人亲自完成,包括危险动作。

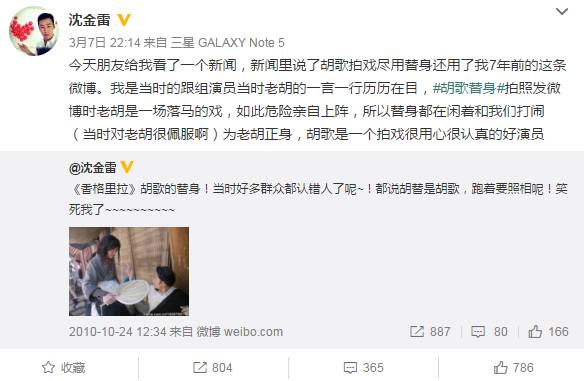

而所谓《香格里拉》的替身也没替过几次,只是拍摄远景时用的,胡歌亲力亲为确实不假,连危险系数极高的落马戏也独自完成,再次证明了胡歌是一个拍戏用心敬业认真的好演员。

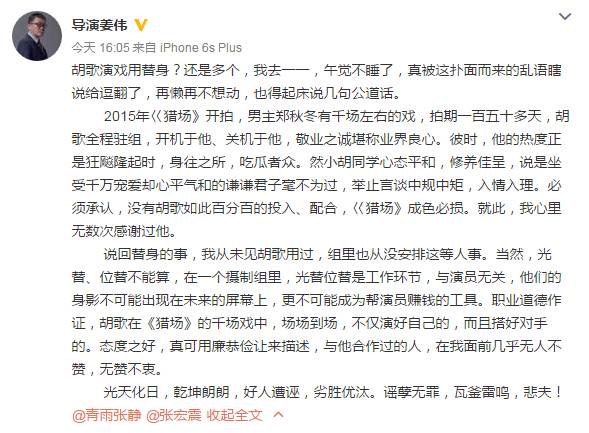

最后连《猎场》导演姜伟都看不下去了,“职业道德作证,胡歌在《猎场》的千场戏中,场场到场,不仅演好自己的,而且搭好对手的。态度之好,真可用廉恭俭让来描述。”

胡歌曾说自己不是明星,而是演员。在演艺生涯中也一直保持着自己的表演准则和艺术修养,低调谦逊,尊重艺术。所以拿“不敬业”来攻击胡歌是站不住脚的,比起网络上的捕风捉影道听途说,侯鸿亮、王丽萍、姜伟、刘涛、靳东、闫妮等等这些与他真正相处过才更清楚他的为人吧?难道他们交口称赞的胡歌会是一个不敬业的演员?

敬业、专业是每个演员的本分,也是最起码的职业要求。说到底,此次胡歌替身风波之所以会引起这么大讨论,是因为观众对于当下很多演员不敬业的愤懑和焦虑。从年初的绿幕抠图、倒模演戏,再到如今的替身事件,影视圈的另一面不断被揭露,让观众对当前每况愈下的国产影视剧感到担忧和愤慨。胡歌替身事件虽然已经澄清,影视行业的替身乱象却依然肆虐,在IP横行、资本干预、明星为上、数据造假的行业现状中,表演越来越不被重视,艺术的门槛变低,而替身也变成贬义词成为影视圈的常态。

行业替身乱象:主演有多个替身、不背台词只露脸、对着空气演戏

关于演员用替身这一现象最近成为热议话题。

宋方金与资深演员的对谈中提到,在当下IP剧的拍摄现场,基本上每个主演都有替身,有的演员甚至有多个替身,用于在不同片场的分组使用。替身演戏似乎成为了拍摄过程中的必不可少的环节。由于小鲜肉档期太紧,进组时间短,必须在有限的时间完成工作量就不得不用替身,这就出现了定制倒模、人皮面具这一骇人听闻的魔幻一幕。

一部剧选择明星阵容往往是冲着明星的人气、热度、流量,犀牛娱乐之前分析过流量明星在电视和电影不同平台的影响力(回顾:流量明星是电视剧的春药,却是电影的毒药),由于流量明星的粉丝基础和极高人气等能有效导入到互联网平台、电视剧和综艺,而且这种转化几乎零成本,所以商业模式决定了购剧方逢IP剧必选鲜肉明星,尽管明星片酬占了预算的一大半。基于“流量为王”的现状,鲜肉明星在拍摄过程中只需要露脸就行,其他不需要正脸的表演则交给替身完成。男女主演甚至出现几十天见不到面的情况,对于表演的交流互动几乎没有,而为了加快进度,对手戏通常会集中在几天之内仓促完成。

台词是一个演员的基本功力体现,一个好演员必定是能掌握好台词的节奏、把握每句对白的分寸,而如今能找到背熟台词的明星似乎都不是一件易事。老一辈表演艺术家如陈宝国、陈道明、张国立等都是台词功夫了得,因为有了对台词的理解才能有生动传神的演绎,而如今的很多鲜肉演员连基本的背都背不下来,更遑论对台词的深度理解了。宋方金的实录中提到很多演员根本是身在剧组心在别处,要让他们在一个剧组里全身心演一个人物是根本不可能的。“来了以后,就说,来吧,拍。就是一个脸。”

由此乱象也衍生出了一种奇怪的表演技巧,即所谓的“表情包表演”,“表演各种角度,各种表情,需要四五个环境变化时,要不对着天拍,要不对着大树,要不对着个墙,把他的脸拍完,剩下的场景都由替身完成。”说白了,投资方看重的只是流量明星、鲜肉明星的最外层的皮囊以及其附加的粉丝属性,根本不考虑演技这回事。而这些已是近几年IP剧盛行下的常态了,老一辈表演艺术家是根本没有替身的,演员如果连表演都交给替身了,那他还算演员吗?

替身乱象折射出电视剧产业链顽疾

行业日渐崩坏的风气并非只是一个替身引起的,而是自上而下的整个电视剧产业链出了问题。恰恰是演员、明星的高曝光度,将行业内部的丑貌放大到了观众面前,这些本是行业内部心照不宣的“潜规则”,有艺德的表演艺术家痛心疾首却也无可奈何,而小鲜肉、流量明星屡试不爽一点都不以为耻。

从最上端的购剧方和制片方来看,他们有着一部电视剧的主要话语权,为了顺应市场的潮流而迷信鲜肉演员和流量明星,大量资金不是用于剧组的基础设施建设,而是涌入了明星们的口袋。制片方动辄花上七八千万元或上亿的片酬,但演员往往能给的档期也就不超过一个月,剧组就会根据演员的档期确定开拍日期。从前的“编剧中心制”“导演中心制”如今变成了“明星中心制”,一切以明星为重,太迁就明星就导致了制作环节的严重失衡。

在最关键的编剧环节,明星的出现打破了“剧本是一剧之本”的局面,剧本反而需要根据明星来写,改编需要为明星量身定做,台词难了改,动作难了删,这已经严重违背了剧本的创作规律。宋方金说,以前接手剧本改编,用一年时间来写剧本都很正常,等剧本磨好了才能确定开拍时间、组演员班底。如今这些“IP”剧,本身的文学基础就相对较弱,虐恋、狗血情节堆积,剧本改编的时间又短,拿出来的自然是套路化的烂剧本。

再到导演的“放水”,对“表情包表演”的视而不见,对演员台词不过关的纵容,对替身演戏的默许。没有对演员的演技的指导和讨论,也没有现场调度和表演设计,仅仅是为了拍好鲜肉演员的脸,一切都像极了为完成任务而完成,遑论艺术造诣。而后期为了尽快播出,急于变现,卖给平台,各种抠图、五毛特效、买收视率和买播放量造假等手段无所不用其极。终于在各方的合力下,一部烂剧诞生了!

不可否认,浮躁的大环境和法规的不健全造成了电视剧产业链的环环失灵,使得行业内部乱象丛生,这也是对每个电视工作者的考验。这种电视剧制作模式是一种“自杀”式的模式,因为它已经抹除了电视艺术的根本,即通过表演感染观众,试问一部全是替身没有演员的戏能有几部精品?当然,市场的反馈也不是盲目的,至少观众还是有一大部分是明智的,他们会对精心制作的良心剧进行口碑传播,对烂剧进行无情地鞭挞,这也是对用心去创作精品的电视工作者的一份安慰。《琅琊榜》、《大秦帝国》的流行就是最好的例子。

而面临当下仍然混乱的行业现状,如何坚守住电视艺术的底线,如何秉持职业道德和艺术修养?这也值得每个电视工作者反思。

评论