可控核聚变——被誉为“人类终极能源”的技术,真的永远需要再等50年吗?近年来,安徽依托科研积累与产业协同,正稳步推进核聚变技术的工程化验证与产业链布局。

1月“人造太阳”EAST刷新“亿度千秒”世界纪录,3月全球首个紧凑型聚变装置BEST 5#楼首块顶板顺利浇筑,4月17日和18日科大硅谷、安徽聚变产业联盟和聚变新能(安徽)有限公司先后召开核聚变相关的产业大会。

4月27日,第三届中国(安徽)科技创新成果转化交易会-大科学装置衍生成果路演对接活动上聚变新能(安徽)有限公司董事长严建文对外透露,安徽核聚变正实施“三步走”战略。

届时,安徽将建成3GW、Q>30的聚变能电站商业应用堆,以国家战略科技力量之姿,开启全球核聚变商业化。

然而,质疑声频现:安徽核聚变“三步走”,是否有具体战略规划?如何跨越从实验室到电网的“最后一公里”?如何突破材料、工程与资本的“三重魔咒”?

安徽核聚变“三步走” 目标启动商业化

安徽可控核聚变能源革命的序章,始于科学岛上一次划时代的“放电”。

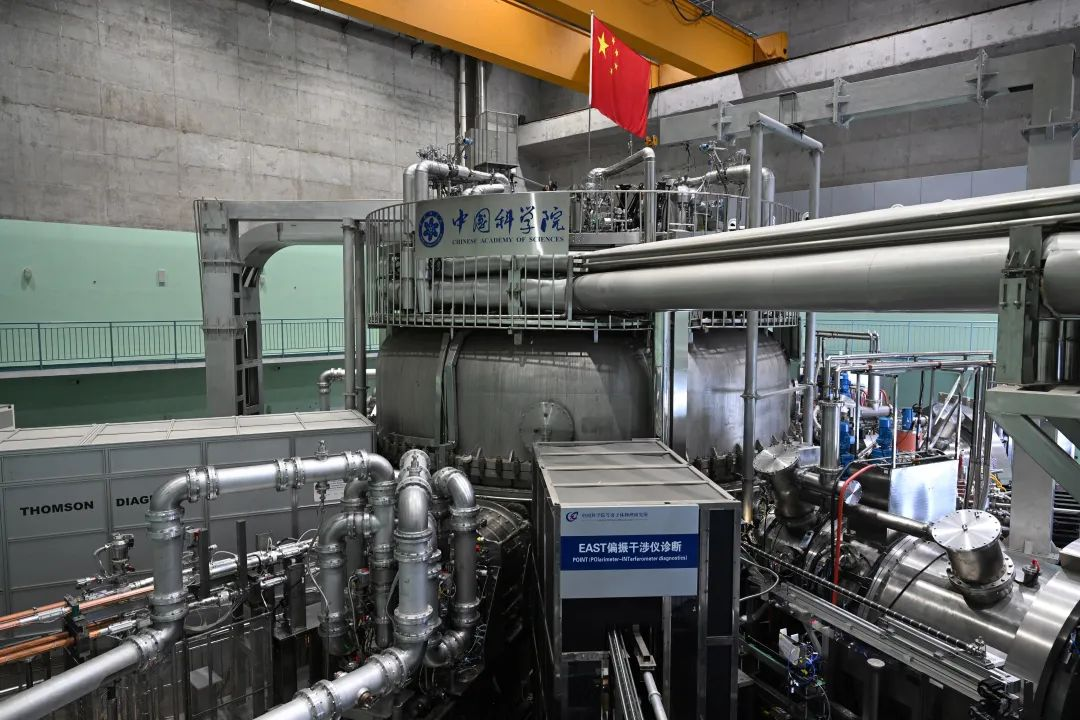

2025年1月20日,安徽全超导托卡马克装置EAST首次实现“亿度千秒”,这不仅验证了高约束等离子体稳态运行可行性,更为全球核聚变工程化应用奠定了基础。

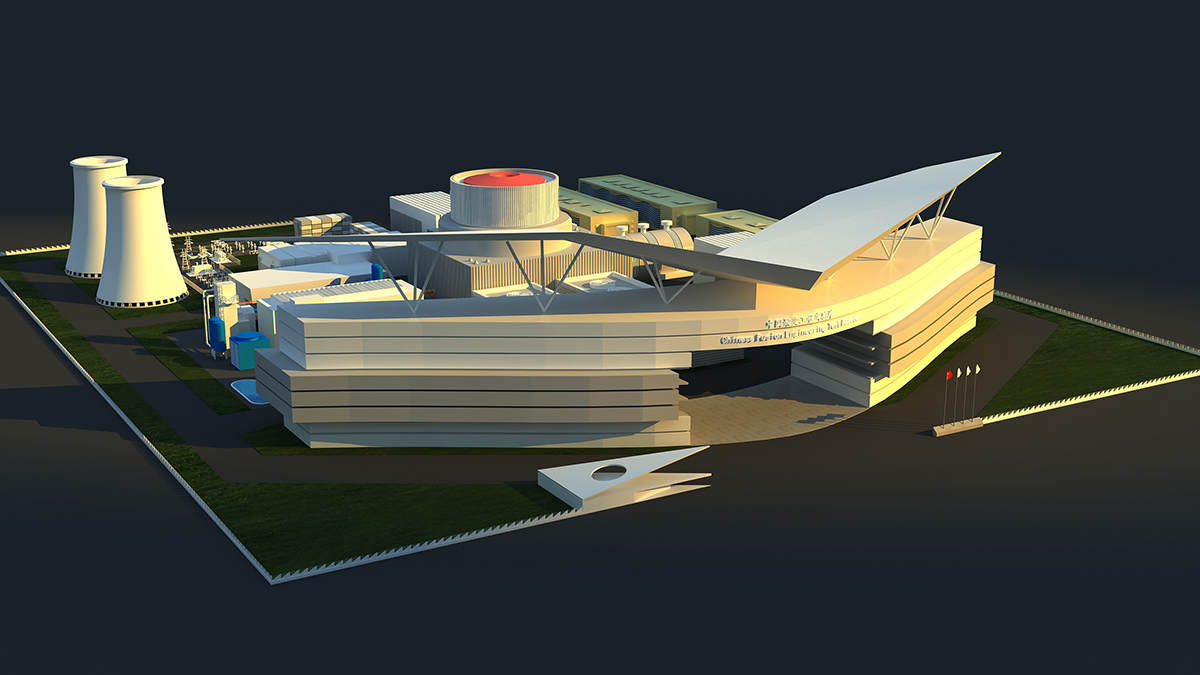

技术之上,按照安徽制定的核聚变“三步走”战略,全球首个紧凑型聚变能实验装置BEST,是实现从技术到工程再到商业化突破的关键第一环。

2025年3月,由中国科学院合肥物质科学研究院主导建设的BEST项目建设加速——5#楼首块顶板顺利浇筑。作为中国核聚变研究的重要创新平台,BEST采用紧凑型设计,通过优化磁约束结构和新型材料技术,能在较小体积内实现高温等离子体的高效控制。

截至目前,根据4月27日聚变新能(安徽)有限公司董事长严建文在第三届中国(安徽)科技创新成果转化交易会-大科学装置衍生成果路演对接活动上分享:“BEST已完成工程设计,并已全面转入生产制造阶段,主机大厅5号楼工程主体结构整体完成率约90%。”

BEST之后,安徽核聚变商业化第二步,将以BEST为“技术反应堆”,建设中国聚变能工程示范堆(CFEDR),这标志着中国核聚变研究正式迈入从实验室走向工程化应用的关键阶段。

中国聚变能工程示范堆(CFEDR),核心目标是验证聚变能源的工程可行性,解决从等离子体约束、材料耐受性到能量输出等一系列技术难题。与全球现有的ITER和EAST等实验装置不同,其更注重工程化验证。

从BEST到中国聚变能工程示范堆(CFEDR)的跨越,不仅承载着中国能源革命的希望,更凝聚了科研机构、创新平台、耐心资本和企业多方力量,实现核聚变从基础研究到产业落地。

未来,随着中国聚变能工程示范堆(CFEDR)在工程验证中不断突破技术壁垒,安徽核聚变将最终启动商业化。

中国科学院合肥物质科学研究院 提供技术支撑

安徽核聚变商业化“三步走”,从规划到真正落地再到商业化,前期都始于强大的技术支撑。

具体来看,溯源安徽核聚变的技术实力,中国科学院合肥物质科学研究院作为技术研发主力,在每一步中都扮演着关键角色。

首先,聚焦可控核聚变的关键技术研发与攻关。

探索等离子体的产生、加热、约束和控制等关键技术,研发了多种高性能超导磁体,如EAST的toroidal field coils采用NbTi超导线材绕制而成,为等离子体的稳定约束提供磁场支持。

同时,积极研发新一代超导磁体材料和制造技术,针对核聚变装置中关键部件所面临的高温、高辐射、高应力等极端工况,开展材料的研究与开发。如制造出国际热核聚变实验堆(ITER)用的全钨复合部件,为核聚变装置的安全运行和长期服役提供了可靠的材料保障。

其次,推动全超导托卡马克(EAST)运行与突破。 2006年9月28日,EAST 正式建成并首次放电。此后,EAST 多次创造等离子体运行的世界纪录,2025年1月其已实现超亿度1066 秒的长脉冲高约束模等离子体运行。

未来,在EAST装置的基础上,凭借前期的技术积累和持续的技术研发和突破,待BEST装置建设完成后其将首次演示聚变能发电,引领燃烧等离子物理研究。此外,中国科学院合肥物质科学研究院的技术成果,也为中国聚变能工程示范堆(CFEDR)的等离子体控制技术提供了关键数据支持。最终,推动安徽可控核聚变实现商业化。

值得一提的是,安徽聚变产业联盟在推动聚变领域关键共性技术研发上,布局聚变能源装备、零部件、后市场全产业链,也有力促进核聚变技术的成果转化和产业集聚发展。

“两心一谷” 构建核聚变创新生态圈

技术跃迁之上,从技术到成果转化以及产业链的建立是全球核聚变商业化的另一大难点。

解决这个问题,安徽核聚变“三步走”的核心逻辑是,通过合肥综合性国家科学中心、国际先进技术应用推进中心和科大硅谷(“两心一谷”)的创新协同,实现全产业从“技术研发-工程转化-产业落地”的全链条协同。

一方面,在BEST项目的技术策源上,“两心一谷”化身“连接器”和“破壁者”。

合肥综合性国家科学中心,依托科学岛已建成的全超导托卡马克EAST等大科学装置,为BEST提供等离子体物理实验数据、磁约束技术经验等基础研究支持。国际先进技术应用推进中心,聚焦未来产业技术落地,为BEST的聚变衍生技术(如等离子体工业应用、超导材料等)提供中试验证平台,探索技术商业化路径。

科大硅谷,依托中国科大等高校的科研优势,推动BEST与高新技术企业对接,加速关键部件国产化供应链建设。并通过设立专项基金、吸引社会资本投入聚变领域,利用相关人才政策,引进高端工程人才和青年科学家,强化项目团队的技术攻关能力。

另一方面,在中国聚变能工程示范堆(CFEDR)的建造中,安徽“两心一谷”也同样展现出强大的系统集成能力。

合肥综合性国家科学中心,依托世界级实验设施群,为CFEDR建设开启“虚实共生”新模式;国际先进技术应用推进中心,在可控核聚变的研究过程规划将建设一个开放性的平台,让实验室技术淬炼为工程能力。科大硅谷平台,以"聚变+"模式重构区域经济版图,集合现有以及正在开发的供应链、资本和人才"脉动"连接世界。

此外,在最后一步商业化落地和转化体系上,安徽全力构建全球首个核聚变全产业链生态。

合肥综合性国家科学中心,从基础研究到应用牵引,围绕核聚变商业化需求,聚焦关键材料、工程技术、能量转化等应用领域,强化与产业端的深度协同;国际先进技术应用推进中心,推动产业从技术引进到生态构建的转型。

根据科大硅公司成果转化中心相关负责人介绍:“在核聚变产业链中,科大硅谷成果转化中心是服务的排头兵、业务执行部门,致力于全面深度的服务大科装沿途下蛋和高校院所的成果转化项目,从技术端、需求端、市场端、资本市场等维度全方位服务相关成果转化项目,形成端到端服务闭环。成果转化中心常态化主动对接中科院合肥物质科学研究院等科研机构,采用登院校门和进实验室的方式与各科研机构高频互动,挖掘待转化项目和服务需求,服务优质的科技成果转化落地。”

聚变新能(安徽)、曦合超导··· 资本+企业加速商业化落地

随着技术和“两心一谷”率先开局,紧跟其后,安徽资本与企业的深度参与则成为全省核聚变商业化“三步走”战略落地的关键加速器。

在BEST项目建设上,安徽针对可控核聚变商业化构建立体融资网络,以政府引导基金为先、结合产业资本与风险投资加快企业孵化与产业落地,支持早期技术转化。

另外,市场化资本也深度参与,通过设立专项风险基金,孵化产业链上下游企业,加速推动技术从“实验室专利”向“市场产品”转化。

值得关注的是,资本助推之下,催生行业内企业不断涌现。目前,安徽已出现多家代表性的核聚变相关企业,本土龙头企业与科技独角兽率先“领跑”。

2023年,中科院等离子体物理研究所孵化成立聚变新能(安徽)有限公司。目前,聚变新能(安徽)有限公司已是注册资本高达145亿的独角兽企业,并正围绕托卡马克路线完善产业配套。

合肥星能玄光科技有限公司,创始人孙玄教授有着多年场反位形可控核聚变研究经验,主要从事场反位形路线可控核聚变商业化落地的研究。

同时,聚变新能(安徽)有限公司和合肥星能玄光科技之外,2023年,安徽还成立了聚变产业联盟。目前,该联盟已集聚200余家成员单位,并持续孵化聚变产业相关的项目及公司,如聚变堆主机装备和超导产业相关,涌现出了如曦合超导、合肥夸父超导公司等硬核企业。

稳步推进 安徽构建可控核聚变生态

全局视野观察,从BEST点燃技术星火,到中国聚变能工程示范堆(CFEDR)架起工程之桥,再到启动和实现商业化照亮能源未来,安徽核聚变“三步走”正稳步推进。

技术突破上,持续攻关和突破,为工程化奠定基础;创新生态上,通过“两心一谷”(合肥综合性国家科学中心、国际先进技术应用推进中心和科大硅谷)整合科研机构、企业与资本资源,推动超导材料、装备制造等产业链环节的协同发展;企业发展上,聚变新能(安徽)有限公司、曦合超导等企业技术转化能力逐步成熟,并催生更多的企业涌现,也将为商业化落地提供产业基础。

安徽核聚变“三步走”未来可期,或将为全球核聚变能源商业化和实用化提供重要参考。

来源:推广

最新更新时间:05/12 10:52

评论