编者按:

在今年的五四青年节,合肥综合性国家科学中心携手科大硅谷围绕高能级研发平台推出特别策划,关注科学中心五大研究院旗下青年科研工作者的心路历程,走进当代青年科研工作者的创新现场,记录他们攀登科技高峰的青春印记。

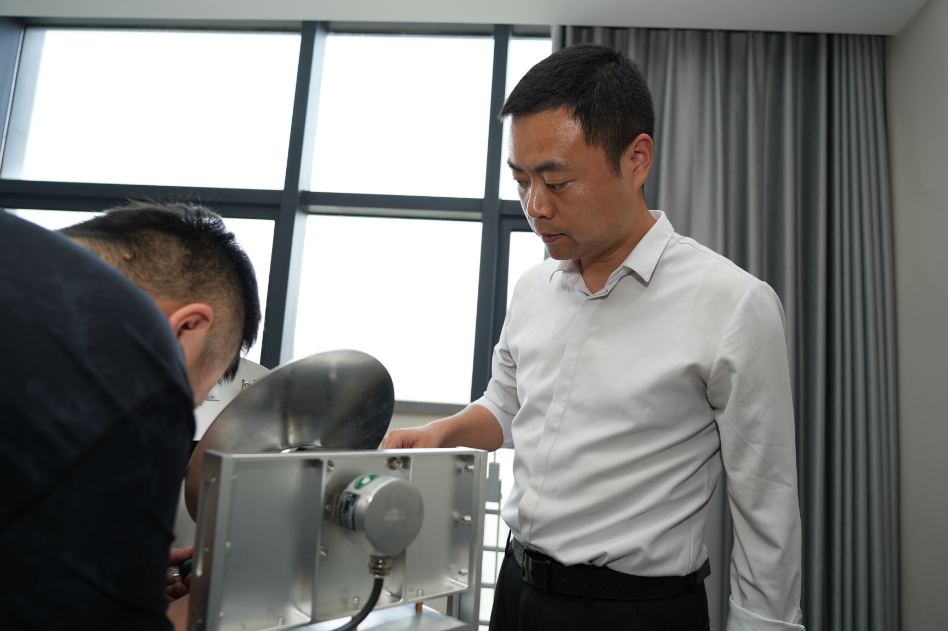

第三期的主角是合肥综合性国家科学中心环境研究院院长助理王界。他主要从事环境遥感探测、环境污染治理等领域的研究。这位从河南洛阳走出的青年科学家,用近二十年的求索足迹,诠释了当代科技工作者“使命在肩,创新不止”的精神内核。

与光“对话”的人

2008年,王界踏入中国科学院合肥物质科学研究院,他专注于光学与环境科学的交叉领域。2011年,他远赴加拿大约克大学深造。“那段经历让我真正理解了激光与物质在微观层面的相互作用机理。”归国后,他在无锡中科光电技术有限公司担任技术总监。

2017年,王界选择重返合肥科学岛,师从刘文清院士,拿到心心念念的中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所博士学位,专注激光雷达技术攻关。2023年,合肥综合性国家科学中心环境研究院正式组建,王界担任研究院院长助理一职,带领团队将技术拓展至臭氧监测、风电激光雷达等新领域,形成覆盖大气环境全要素的监测矩阵。

近年来合肥市空气质量得到持续改善,其中重要功臣便是激光探测。

王界作为激光雷达国产化十年攻坚的亲历者,这些成果让王界更加自豪,单台造价150万元降至40万元......“每迭代一步,成本下降10%,市场就扩大一圈。”如今,数千台国产设备已走向全国,走出国门覆盖东南亚等世界多地区。

从实验室到生产线

“科学家搞得再好的东西,不面向市场,不以市场需求为牵引的,都等于零。”让自己的科研成果直接与市场对话,王界认为最离不开的还是合肥综合性国家科学中心环境研究院这个平台。

环境研究院作为合肥综合性国家科学中心五大高能级研究院之一,聚焦大气环境监测、污染物溯源等重大需求,形成了“基础研究-装备研发-工程应用”的全链条创新体系。王界团队主导的国产激光雷达技术产业化,正是这一机制支撑下的典型实践。目前,研究院布局了生态环境监测与装备、湖泊与水环境污染控制、土壤与固废污染控制、大气污染与温室气体控制、天基荷载技术与应用5大技术中心,除此以外,研究院在长三角等重点区域开展污染溯源、生态修复等示范工程,为千亿级产业集群提供核心技术支持。

王界介绍,在合肥综合性国家科学中心环境研究院,已经形成“科创+产业”的生态,每个科研团队都能找到适配的产业化路径。巢湖治理、皖北空气治理等难题正通过“需求牵引-联合研发-快速转化”的模式被逐一破解。

致青年:耐心、聚焦、跨界

就当前科研环境的讨论,他坦言当下科研已经到了“啃硬骨头”的阶段,前人开辟的产业化路径既是灯塔亦是高塔。

在国产激光雷达成本十年降幅超70%、市场份额突破4000台规模的实证面前,王界认为新一代科研人更应秉持“板凳要坐十年冷”的务实作风,既要在硬核领域持续深耕,也要在市场需求与基础研究间架设转化桥梁,让技术突破真正转化为驱动城市能级跃升的澎湃动能。

“年轻人要去拧螺丝,解决好自己的专业问题,从而上升为团队小组,在管理中打破知识的壁垒。”新一代科学家更要懂得在跨界融合中突破边界,实现技术与产业的无缝衔接。

从实验室到生产线,从留学生到产业推动者,王界的路径诠释了科学家的使命:既要深挖基础,也要直面需求。而合肥这片热土,正以它的务实与远见,滋养着更多像王界一样的“跨界探路者”。他们也不断地用实绩证明,中国科研的答案永远写在青年一代的实践中。

来源:安徽省发展改革委

评论