“我们计划在成都设立一个技术转移中心,发挥各项优势推动深度融合。”

去年11月18日,“科创天府·智汇蓉城”科技成果对接活动上,德国史太白技术管理中国总部-斯泰恩拜斯可持续技术管理(北京)有限公司总裁马娟首次对外发布在蓉布局计划。就在上周,史太白再度来蓉,为推进高能级项目在蓉落地进行深入对接。

同样的时间线,同样的“科创天府·智汇蓉城”活动推动——

成都明途科技有限公司与高校院所“绑定”深度合作,打开了国际市场;

中科源码(成都)服务机器人研究院有限公司亮相“科创天府·智汇蓉城”科技赋能世运场景供需对接会一一机器人专场活动,打开与“世运机遇”的深度链接;

用于亚洲首例异种肾移植的基因编辑供体猪研发企业中科奥格生物科技有限公司,找到了更大的市场……

力促创新之花结出产业之果,这些在蓉发生着的资源要素转化“破圈”故事,与一个向“新”而行的系列活动,深度关联——

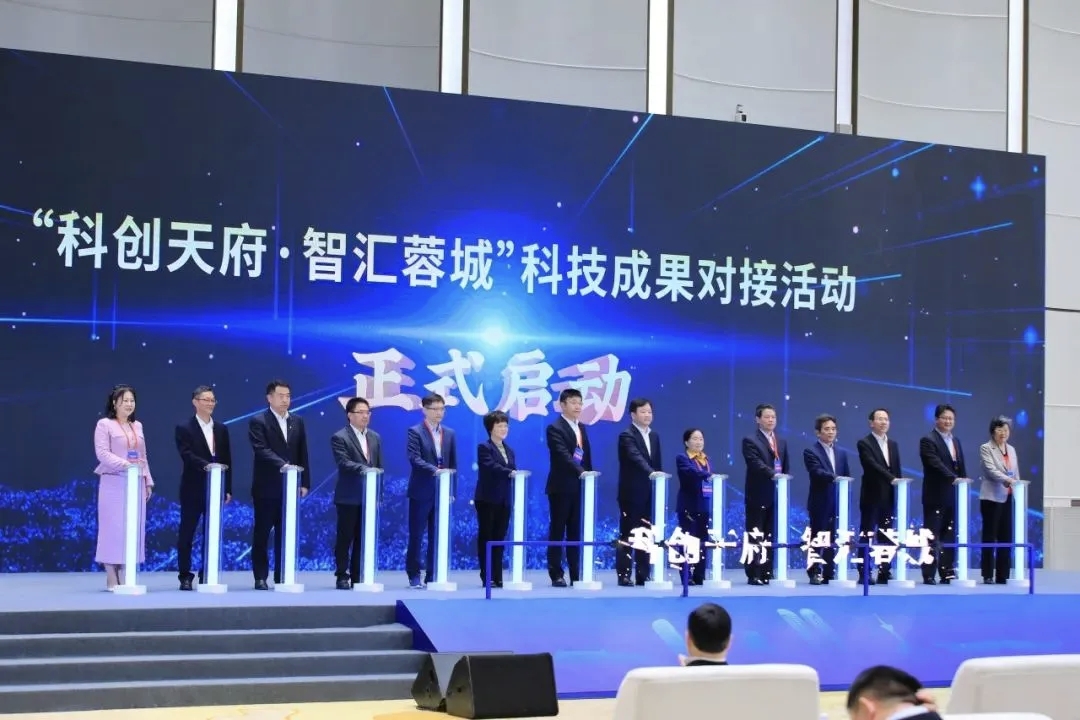

2024年11月18日,“科创天府·智汇蓉城”科技成果对接活动启动。

为科技企业“找技术”、为创新产品“找市场”、为创业孵化“找资金”,半年时间里,“科创天府·智汇蓉城”这个系列活动,“专攻”科技创新赋能产业发展,持续畅通科技成果转移转化通道,促进创新链、产业链、人才链、资金链深度融合,推动科技成果在蓉转化。

据不完全统计,自“科创天府·智汇蓉城”实施以来,全市由区(市)县、产业园区和市直部门等分主体、分层级累计组织系列活动近260场,累计签约项目400余个,达成意向合作超800项。

活动开展半年来

发布需求与成果1万+,签约项目400+

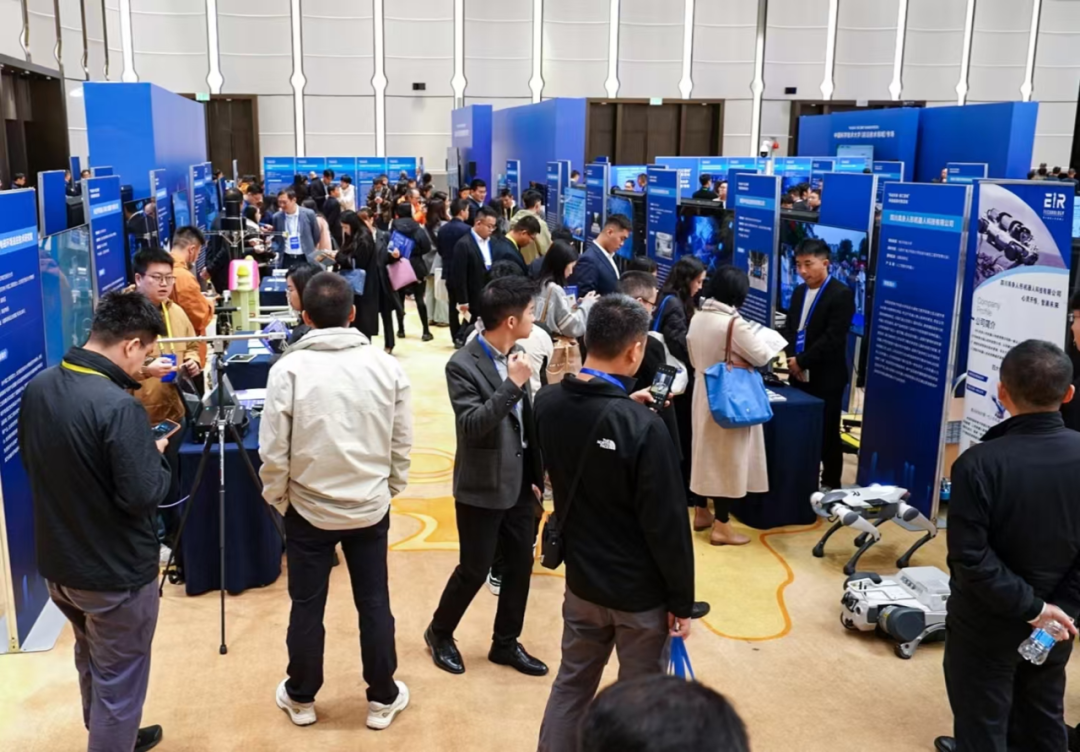

2024年11月18日,天府国际会议中心成都厅一座难求。高校科研院所、科技企业、院士专家团队等500家创新主体都为一场活动而来——“科创天府·智汇蓉城”科技成果对接活动。通过活动搭台,共发布436项科技成果、100项技术合作需求,签署17项重点成果转化项目合作协议。

以此次活动为起点,“科创天府·智汇蓉城”系列活动,正式拉开帷幕。

此后,活动的跨界联动越来越频密,仅以今年第一季度为例,市级部门、区(市)县分主体、分层级组织实施,多种形式开展相关活动超50场。

为科技企业“找技术”、为创新产品“找市场”、为创业孵化“找资金”,基于这种方向明晰的“平台属性”,“科创天府 智汇蓉城”完成的是创新资源要素“破圈”与“跨界”的超级链接。

可以看到,常态化开展“科创天府·智汇蓉城”科技成果对接活动,是成都全力促进科技创新赋能产业发展、进一步畅通科技成果转移转化通道的重要举措。

通过打造集科技成果收集、展示、路演、对接、撮合、转化为一体的技转服务平台,“科创天府·智汇蓉城”破圈融合的半径,正立足成都,走向全国甚至海外,链接资源也更加多元——

今年1月,“科创天府·智汇蓉城”走进粤港澳大湾区,链接56家电子科大湾区校友企业,现场达成合作意向近30个;

紧锣密鼓,3个多月后,跨越8000公里,“科创天府·智汇蓉城”走进德国,链接全球创新资源,现场达成18项合作意向,成功签约2个合作协议……

在这个“城市级”的科技成果对接舞台上,正有越来越多的科技企业走到“聚光灯”下,实现科技企业“找技术”、创新产品“找市场”、创业孵化“找资金”,也让成果与产业双向奔赴的创新转化故事不断“上演”。

据不完全统计,自“行动”实施以来,累计组织开展科创天府·智汇蓉城”科技成果对接转化系列活动近260场,组织超1.2万家(次)科技型企业参与活动。累计发布企业需求近3000项、科技成果超7000项、创新产品1100余个,组织超1100家(次)科技企业(团队)开展项目路演,累计签约项目400余个,达成意向合作超800项。

一次次对接、一串串数字,正让“科创天府 智汇蓉城”的成色更足、底色更亮。

成果找市场

“是一个试验场,也是一个资源池”

企业有技术、有产品,但无法精准对接到市场如何办?“搭台建桥”,让供需双方精准对接,使新技术、新产品顺利走向市场应用。

一组数据——今年一季度,“科创天府·智汇蓉城”活动已吸引近3000家科技型企业参与,发布企业供需清单超1000项,达成意向合作超100项。

数据的背后,是新技术、新产品在成都加速上新的“进度条”。用明途科技市场总监李慧的话来说,“这项活动不仅是一个试验场,也是一个资源池。”

这一场场看似寻常的科技成果对接活动,为何受到科技企业们的频密关注?自然是获得了实实在在的市场订单。李慧介绍,“一场几个小时的对接活动,企业收获了20余个产品订单,更找到了潜在的合作伙伴以及志同道合的技术‘同路人’。”在她眼中,“科创天府·智汇蓉城”不仅为企业提供了新技术、新产品的展示舞台,也让科技成果对接更精准、更高效。

在激烈的产业竞争赛道上,科技企业必须拓展市场、整合资源,赢得发展的主动权。来自企业的新技术、新成果、新产品需要应用示范,才可以获得订单。那么,应用场景可以去哪里找?以“科创天府·智汇蓉城”活动,搭起对接平台,“送”给企业们。

今年3月,“科创天府·智汇蓉城”行动“牵手”清华大学,137项“清华系”科技成果在成都找市场、促转化。成果转化的“桥梁”搭起来了,如何让更多的“清华系”创新成果在蓉落地转化?

“在成都,我们的科技创新成果真正实现了‘从0到1’的关键跨越。”在当天活动现场,清华四川能源互联网研究院绿色储能研究所所长陈永翀展示了一组特殊电池——全球首款本征安全的半开放储能锂离子电池。这项始于2010年北京实验室的原理研究,历经13年技术攻关,最终在成都结出“产业之果”。

为什么来成都?“我在这里看得到城市创新发展的活力。”陈永翀直言道,“去年,我们在成都建成了全球首条设计产能100兆瓦时的半开放储能锂离子电池示范产线。今年还将进一步拓展市场。”陈永翀介绍道,该技术产品预计到2030年全球应用超5GW,市场规模达150亿元。

场景赋能找市场。围绕2025年成都世界运动会,这一“世界级”赛事场景,成都力促“供”“需”两端双向奔赴:3月,“科创天府·智汇蓉城”科技赋能世运场景供需对接会——机器人专场率先启动,让“成都造”人形机器人“接棒”传递火炬变为可能;紧接着,低空经济专场活动展开对接,让成都无人机新产品、成果“飞”向世运赛场……

“世运会的应用场景,十分契合我们的机器人产品,希望有机会让‘星动STAR1’传递世运会火炬。”“我们做了充足的准备,无人机可以在世运会安保维稳、人员疏散、物资运输等领域发挥大显身手。”……

通过“科创天府·智汇蓉城”成果转化对接活动所搭建的平台,他们的新技术、新产品得以在更广阔、更加多元的领域上展现其应用价值。

企业找技术

加速“融圈”政产学研多向赋能

持续的创新能力是企业在市场上“站稳脚跟”的重要“法宝”。借助“科创天府·智汇蓉城”系列活动“搭台”,也为企业提供了源源不断的“动力源”。

走进大连理工大学成都研究院(简称“研究院”)实验室,科研人员正全神贯注地进行着药品分析检测实验。据介绍,正在检测的是研究院与四川诚景鑫医药科技有限公司(简称“诚景鑫”)合作研发的一款矿物药。而它“大有来头”,背后代表着一种“市场需求驱动的政产学研协同创新”新模式。

一个是在化学分析检测领域优势显著的新型研发机构,一个是医药企业,如何实现双方“跨圈”融合?

原来,双方“结缘”于去年举行的一场“科创天府·智汇蓉城”活动。简单交流沟通各自的优势及资源后,双方立即“一拍即合”决定加强合作并在合作模式上进行创新。

“双方决定以市场需求为导向开展药物联合研发。由研究院负责新药原料的基础研究,诚景鑫则负责新药开发与批文获取,成功产业化后双方将按梯度共享市场收益。”研究院相关负责人表示,这种模式形成市场需求驱动的创新闭环,既充分发挥了各自优势,又降低了双方创新风险,可谓“一举多得”。

应该看到,“科创天府·智汇蓉城”系列活动正为科技企业“找技术”提供了有力支撑。值得一提的是,随着活动的深入举办,在蓉科技企业正涌现出更多的技术需求,活动本身也在加快“进化”。今年4月,“科创天府·智汇蓉城”为企业“开专场”,通过“订单式”科技成果转化新模式,实现技术供需双方进一步精准对接。活动上,东方电气新能科技(成都)有限公司(简称“东方新能科技”)发布12项技术需求,川大、电子科大、浙大、北航等40余家高校院所专家团队和校友企业积极响应“揭榜”,将校企合作推向新的高度。

更值得关注的是,本次专场构建的“央企出题-校企解题-协同破题”新机制,让技术攻关效率实现质的飞跃。

“这场对接活动对企业来说十分有意义。”东方新能科技副总经理彭定杰感慨道,更让他惊喜的是,个别参会企业的解决方案还能满足公司其他相关项目的建设需求。

企业发需求,高校有成果,这种“双向赋能”的成果对接体系,既解决了科技企业“找技术”的需求,又激活了高校院所的创新活力。

随着更多“跨圈融合”的创新故事在成都上演,一幅政产学研深度协同的科技创新图景正愈发清晰。

对接、转化、合作、签约……在“科创天府·智汇蓉城”向“新”而行的每个现场正在“上演”越来越多“双向奔赴”的创新故事。以实实在在的“含新量”推动高质量发展“含金量”持续提升!

来源:推广

评论