文 | 王悦

五月底,重新装修后的哈尔滨革新菜市场飘来一缕咖啡香,野峪山谷咖啡的首家分店在这里悄然开业。这不仅是品牌的首次扩张,更创下哈尔滨“菜市场咖啡店”的先河。无独有偶,相距不远的健龙路上,壹月咖啡推出的“季节限定omakase”引发热潮,行业知名咖啡师老孟主理的创新形式,让门店迅速一席难求。

百年咖啡史:从俄侨铜壶到城市记忆

回溯咖啡在哈尔滨的足迹,如同翻开半部城市史。

伴随着中东铁路的修建和俄侨的涌入,1906年节克坦斯剧院咖啡馆揭开了哈尔滨咖啡史的序幕。三十年代,桑托斯咖啡馆打出“全满第一咖啡店”的旗号。在这个时期,哈尔滨有260多家咖啡馆,喝咖啡对于哈尔滨人来说早已是件平常事儿。

时光流转,咖啡香曾随时代浪潮渐隐。直到2005年,哈师大旁首家学生咖啡馆“相约象牙塔”开门营业,此后的六年里哈尔滨各大高校周边涌现出一批本地咖啡馆,如哈工大“快乐窗”、哈工程“角落咖啡”,主打学生社交、文艺沙龙和平价消费,为文艺青年提供了社交和创意空间。

双轨并行:国际连锁与本土创新的碰撞

真正的转折点是2011年。COSTA、星巴克、“漫咖啡”等国际品牌相继入驻,将标准化服务、第三空间概念引入哈尔滨,迅速占领核心商圈,推高城市咖啡消费热度。与此同时,本土咖啡店聚焦社区与特色街区,形成“国际连锁+独立馆”的双轨发展格局。

国际品牌主要锁定核心商圈和高端购物中心,而本土咖啡店则聚焦社区和特色街区发展,形成“国际连锁+独立馆”双轨格局。

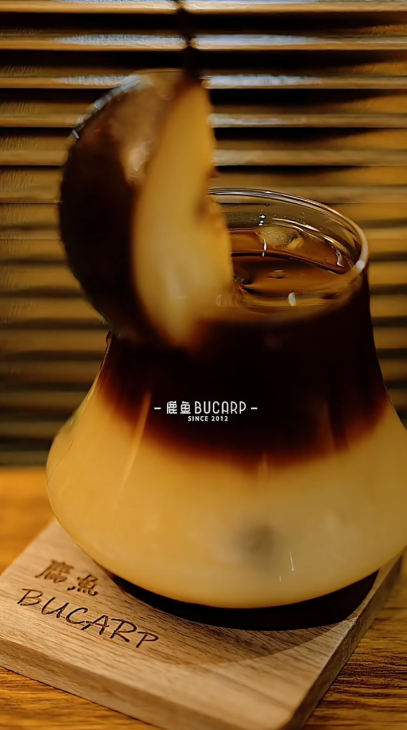

如今,哈尔滨咖啡市场早已超越星巴克与COSTA的时代。近千家咖啡馆如星散落全城,既有国际连锁的标准化体验,也不乏本土品牌的创新基因。2018年,鹿鱼咖啡店首创“冻梨咖啡”,将东北人童年记忆中的冻梨碾成果泥,浇上冷萃咖啡,这款“黑土地特调”在2024年冰雪季单日销量突破百杯。

当“冻梨咖啡”成为现象级IP,隐忧亦随之浮现:一方面,网红产品易被模仿、生命周期短、复购率低的通病凸显;另一方面,瑞幸、库迪等连锁品牌以低价策略加速扩张,凭借规模优势挤压中小品牌利润,独立咖啡店面临成本与客源的双重挑战。

但咖啡主理人们正探索破局之道:从“卖咖啡”转向“卖文化体验”。

哈埠咖啡店把冰城老地图、俄式建筑元素融入店内设计,甚至将咖啡豆制成戒指作为赠品,让顾客在品尝咖啡时也能带走一份城市记忆。咖啡不仅满足味蕾,更成为游客了解哈尔滨文化的窗口。依托俄式老建筑的原貌,戈雅咖啡店保留了斑驳的墙面和复古摆件,并精心搭配哈尔滨历史书籍,营造出一个可阅读的空间,实现了“咖啡+城市记忆”的深度融合。

此外,跨界融合亦成趋势,营收不再只依赖咖啡。在Nomore咖啡服装集合店,咖啡区旁就是服装销售区,顾客一边喝着咖啡一边挑选衣服是店里常见的场景。在群力商圈,一家名为弗洛伊德咖啡店在卖咖啡的同时还售卖鲜花,店内用鲜花营造出的风格别致氛围,成为了年轻人拍照打卡的热门地。

每年夏天,哈尔滨的咖啡爱好者都会迎来一场味觉的狂欢——尔滨咖啡节。手冲咖啡比赛、咖啡拉花秀、咖啡市集、文化沙龙……2024年的尔滨咖啡节吸引了30万人次走进现场,成功将咖啡消费从小众爱好升级为大众参与的文化活动。

在产业技术上,黑龙江省首条胶囊咖啡机生产线的投产则标志着哈尔滨咖啡产业从 “消费终端”向“智造源头”的历史性跨越。这条由领航数贸科技打造的生产线搭载了100多项专利技术,其自主研发的“1秒刺穿胶囊”工艺可以避免风味流失。目前贴着哈尔滨城市LOGO的胶囊咖啡机已直发东欧市场,月销3000多台,海外销售价约800元人民币,备受青睐。

从俄侨铜壶煮咖啡的年代,到冻梨特调风靡的当下,从高校周边的文艺小店,到自贸区的智能生产线,哈尔滨咖啡的百年变迁更像一杯层次丰富的dirty咖啡,底层是历史积淀的厚重,顶层是创新创意的轻盈。这杯混着黑土香与咖啡香的饮品,正以独特姿态告诉世界:冰城的风味,远不止于冰雪。

评论