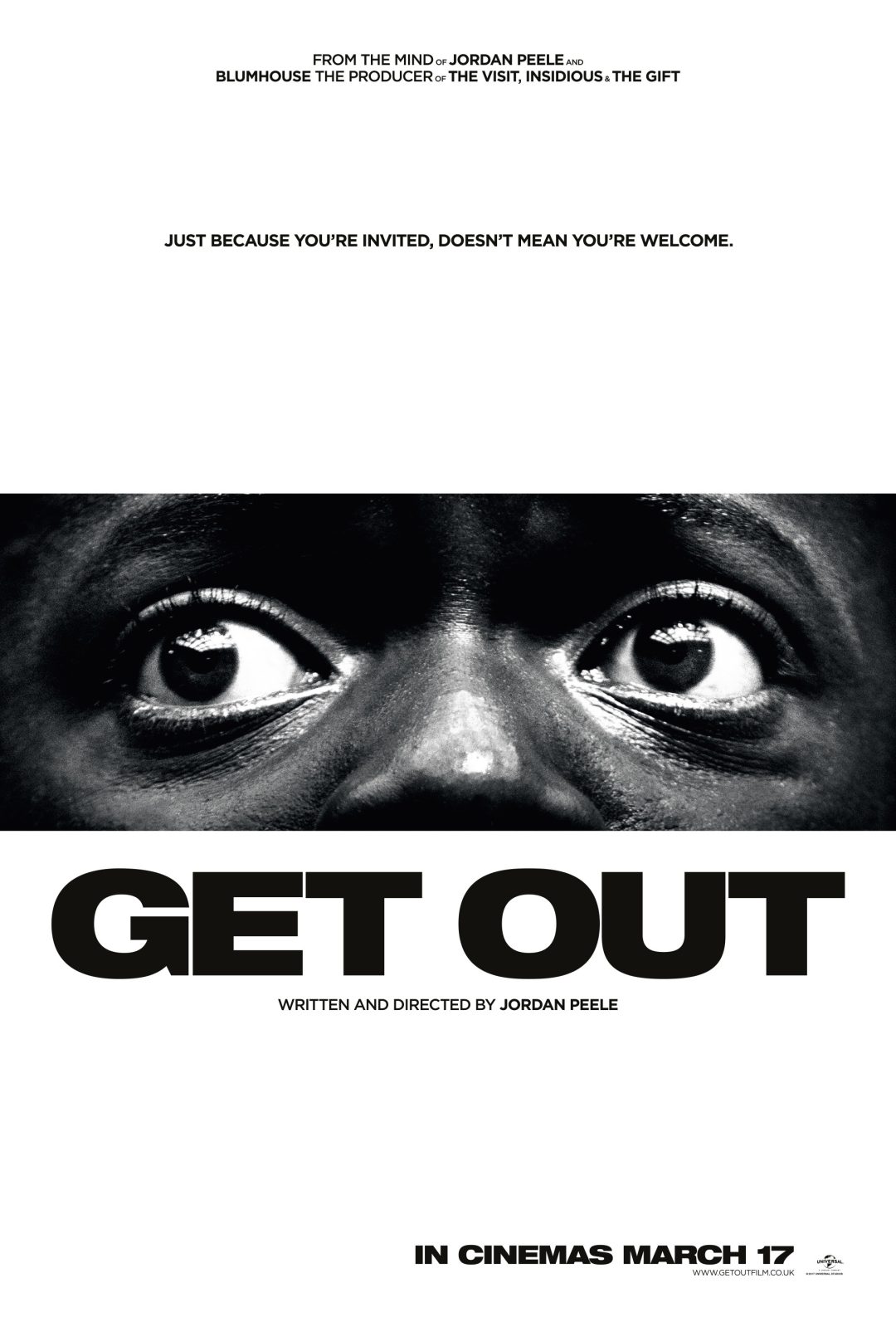

电影《逃出绝命镇》(Get Out)的来头绝对足够唬人,烂番茄99%的新鲜度、IMDb一直维持在8.3的高分、甚至还有成本几百万,票房迅速上亿的票房神话等。在这一大串传说般的口碑下,该片迅速成为许多影迷翘首以待的电影。

对于北美的观众来说,自然可以跑去影院一睹真容;但是对于国内的观众来说,远水毕竟解不了近火。就因为这部电影的资源迟迟未出,据说很久之前就有朋友着急上火地在后台留言了。所以现在虽然有点晚了,但还是想提醒朋友们一句:已有资源。

不过资源的出现也正式把这部电影拉下了神坛。至少在许多影迷看来,这部电影也不过尔尔。当然很多影迷失望的原因,有很大程度上是因为前期的口碑太好,以至于有了过高的期待值。但是与这些影迷的失望截然相反的,北美观众对其推崇备至的原因倒是值得揣摩。

在没看正片之前,从各方面的信息可以得知,其故事梗概是:一个黑人小哥交了一个白人女朋友,然后去女朋友充满白人的家里度假,并引发一系列恐怖的故事。

据此难免会猜测,这可能会是一个关于种族歧视的电影。

但是从某种意义上来说,《逃出绝命镇》却反而是一个“大力推崇,或者说,提倡黑人”的电影。在故事种,有白人的台词说到:“现在黑人很流行,大家都想要成为黑色的肤色。”

电影简单用了外在上的体型、体能,与内在(具有独到眼光的摄影师)来呈现,且不至于贬低白人,因为电影中居于弱势的是失明、老人,并不是针对种族优劣去评断。

与之呼应的则是电影中的白人多是高阶职业,比如,其女友的父母是心理咨询师和大脑外科医生,还有画廊老板等。更有趣的是,在美国人的刻板印象中医生多为白人。比如回想我们看过的电影,黑人医生的角色似乎就很少出现。

也就是说,电影先给人一种会落入“种族歧视”的俗套的错觉,然后又在正片以现实美国的情况为基础,并且完全反其道而行,描绘了一种对“黑人体质”崇拜的奇怪心理。

在电影中,白人们猎捕黑人并不是因为歧视、讨厌他们,认为他们是低等生物,反而是因为他们更优秀、更流行。

这种整个反转过来的人物设定倒是让人眼前一亮。毕竟在以往的影视作品中,反派角色常由黑人(或其他族群)担当,白人大多饰演具正义、英雄形象的角色。

这一点对于生活在美国根深蒂固的“种族歧视”氛围下的观众来说是非常振奋人心的,非常有力度的。在反歧视语境下,所引发的一系列带有恐怖和喜剧色彩的故事,足以引发无数美国黑人的掌声。

但是,这部电影也仅此而已了。从故事性上来看,是典型的雷声大雨点小的作品。

在电影的前一半,导演花足了心思来营造一个处处透露着诡异但又说不出原因的日常生活。

比如白人家庭,黑人仆人的搭配便足够让人心有抵触情绪,再加上行为奇怪的两个黑人仆人更是让人产生了“被迫害妄想症”。

再比如白人父母与黑人小哥聊天的话题都非常不合理,明显不是带着平等和尊重的交流,反而像是一种有意和无意之间的展示和盘问。类似于直接询问黑人小哥家庭情况如何,以及用“我还会给奥巴马投票”这样的话来展示自己不会歧视黑人。

但是随着剧情的层层深入,观众随着导演的刻意安排到达临界点,所有人都在期待出现一个足够震惊的幕后阴谋的时候,电影竟然给了我们一个完全不现实的“换脑子”的科幻桥段。这难免让人觉得失望。

原来整个白人家庭猎捕黑人的目的是把自己的“思想”移植到黑人身体上,以获得更加强健的躯体,电影中的两个黑人仆人竟然也正是这一家中的爷爷和奶奶。

现实主义题材的恐怖、悬疑电影足够惊悚的原因是因为其在现实生活的基础上,发展延伸出一系列骇人听闻的故事。比如《沉默的羔羊》中吃人的教授,《屏住呼吸》中密室虐杀等情节,都是具有现实的可能性,才让人觉得可怕。

而电影《逃出绝命镇》的前半段完全是按照现实主义题材进行的,但自从“换脑”技术出现之后,整部电影的设定便开始崩塌了。比如科技如此进步了,怎么还会是奥巴马时代呢?为什么还会有种族歧视的疑云呢?

随后导演甚至自行放弃了逻辑,让电影开始朝着喜剧的方向发展。比如黑人小哥的那位在机场安检部门上班的朋友正是全片的笑点担当,而电影最后黑人小哥以各种手段残杀白人一家的时候也同样具有笑点。

客观逻辑在此刻已经完全被导演抛之脑后了。杀了这么多人该如何向警察交代?毕竟这还是路上交警都会查你身份证的时代,你跟人说这群人要换你的脑子,人能信吗?

当然导演知道自己收不回来这个逻辑了,只能在这里让电影结束,留下了一个黑人反杀的英勇故事。

总之在我看来,不能在自己作品设定好范围内达到预期效果的都是垃圾。准确来说这就是一部原本想以“反对种族歧视”为噱头的现实主义题材电影,但最后玩脱了,只能借助科幻桥段,变成一个不伦不类的半科幻题材作品。

当然说回北美观众的喜爱也是有迹可循的。毕竟反种族歧视多流行,人人都要贴合一下。这和电影里的“黑人多流行,人人都要换个黑人躯体”是一个道理。

评论