界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

《被困住的人》

浦睿文化·湖南文艺出版社 2025-6

作家李翊云曾经说过,作家可以分为两类,有些坚持要站在舞台中央,让读者被他们耀眼的才华所震撼,感到敬畏,甚至被迫接受,成为被动的观众;而另一些稀有的作家会让读者与故事中的人物一起经历那些痛苦、缺陷、愚蠢和困境,爱尔兰作家威廉·特雷弗就属于后一种。特雷弗拥有对人性和生活细致入微的洞察力,善于书写普通人陷入人生困境的故事,他们受困于家庭、婚姻、爱欲、人际关系,受困于幻觉、孤独、谋杀、晚年,透过这些故事,我们得以窥见人性的幽微和人生的真相。

去世前几年,特雷弗一直是诺贝尔文学奖的热门人选,其短篇小说写作风格经常被拿来与契诃夫、詹姆斯·乔伊斯类比。《被困住的人》一书收录了特雷弗创作生涯前半期的73个经典短篇,均为国内首次出版,本书是特雷弗的作品中在英美世界流传至为广泛的集子,被誉为“故事写作的教科书”,由“哈利·波特”系列译者马爱农历时多年精心译成。

《如临大敌》

中华书局 2025-6

宋仁宗时,民间和朝廷都在流传一则谣言:甲午年,四川会发生动乱。理由很简单:从五代到北宋,每逢甲午,必然有动荡发生。这迅速引起从朝廷到民间的心理恐慌,各种谣言不断滋生、蔓延,紧张和焦虑笼罩着北宋朝野。这一谣言从何而来,又指向何处?不同集团和人群如何应对?在《如临大敌:谣言恐慌与大宋王朝1054》一书中,历史学者黄博从史实引入,围绕“谣言”这一主题对北宋的政治生态、管理机制、权力运转和士人心理进行了全面检视,讲述了一个宋代的“叫魂”故事。他发现,对舆情的控制、应变能力,对危机的处理,以及地方治理的思路共同影响着国家兴亡,而这也直接指向了北宋王朝最后的命运。

《先秦人的日常时光》

广西师范大学出版社 2025-5

现代人或许很难想象,先秦人是如何度过他们的一天——他们一日三餐都什么时候吃,有什么用餐习惯,怎么穿衣服,住在什么样的房子里,有哪些习俗,会养什么动物?《先秦人的日常时光》就是这样一本讲述古代生活的百科全书,全书以甲骨文为核心线索,结合地下发掘材料、出土文物及典籍记载,深入先秦社会生活的方方面面展开写作,其中不乏生动形象的历史考察,比如床最初被用为停尸的器具,与古代葬仪有关,又比如文身原本是一种对尸体美化的仪式,后来才引申为刺墨之刑和今天的美观手段。在一个个故事里,读者仿佛置身于那个遥远而神秘的时代。

作者许进雄是甲骨学家,多伦多大学东亚系博士,位列河南安阳博物馆甲骨展览厅史上研究甲骨最有贡献的二十五名学者之一,曾任职于加拿大皇家安大略博物馆,在甲骨学、文字学、古代文物等多领域深耕数十年,发表多部相关专著。

《美貌的神话》

后浪·民主与建设出版社 2025-5

为什么女性永远不够美?在当下,美颜滤镜、医美广告和算法推荐都在不断强化着女性的外貌焦虑,即使人们不再只推崇“白幼瘦”,即使“美”的认知已成为个体的自由选择,但人依然是需要美的。在《美貌的神话:美的幻象如何束缚女性》一书中,女性主义作家娜奥米·沃尔夫揭示了一个残酷的真相:所谓的“完美之美”并不真的存在,而且也无法实现,它是一种被精心构造出来的抽象概念,是消费主义与父权制合谋的谎言。这种对“美”的焦虑一定程度上抹消了女性解放曾给女性带来的自由,让现代女性陷入了无尽的希望、自我意识和自我憎恨的漩涡中。这本书在1991年初版时曾引发两极反响,并迅速带动一场席卷全球的文化运动,曾促使多家时尚杂志取消过度修图,也曾推动欧美立法限制整容广告对未成年人的投放。当我们今天重读此书,意义已不在于争论对错本身,而是要再次意识到沃尔夫的提醒:“如果我们想要把自己从这种重负中解放,首先需要的不是选票、说客或标语,而是一种新的观看方式。”

《偷树贼》

商务印书馆 2025-5

每年仅在北美,就有价值10亿美元的木材被盗伐,东南亚因为盛产红木家具原材料更是盗伐的高发地区。为什么盗伐屡禁不止?在《偷树贼:北美森林中的罪行与生计》一书中,美国口述史学者林赛·布尔贡深入盗伐与非法木材市场,接触盗伐者、环保活动家、护林员、木材鉴定专家、神秘买主等各色人等,以第一手资料呈现出鲜为人知的伐木社区发展历程。布尔贡发现,有关盗伐的道德判断并没有我们想象的那样简单,而是牵引出更复杂的社会性难题:当国家环保政策出台、自然保护区被划定,当地人的生活秩序被彻底打破——伐木工人被迫下岗,摆在他们面前的,不只是生存压力,还有身份认同的丧失,在这个意义上,盗伐是当地根基深厚的抗议形式。这样的考察为我们带来全新的视角,也引出进一步的思考:怎样做才能让生态系统得到真正有效的保护?

《最后的捕鲸部落》

西苑出版社 2025-5

在印度尼西亚萨武海的一个火山岛上,生活着拉玛莱拉人,全球最后一支原始捕鲸部落,他们拒绝现代化的工业捕鲸方式,驾驶无钉无螺手凿木船,以棕榈叶作船帆,使用竹鱼叉,以血肉之躯对抗巨鲸,每一次出海都是生死较量。但与此同时,现代文明和全球化浪潮无法避免地涌入,码头、发电机、手机信号塔撕裂传统纽带,年青一代沉迷巴厘岛的DJ音乐,只剩下老萨满苦守千年信仰。美国记者道格·克拉克深入拉玛莱拉部落生活三年,掌握当地语言,最终完成《最后的捕鲸部落》一书,记录下这场文化消亡前的最后抗争。书中既有惊险的捕鲸实录,也有萨满仪式、物物交换生态的细腻刻画,更通过个体命运折射出全球化时代的困境与反思:不同于现代商业捕鲸,拉玛莱拉人尊重自然,信仰生命互惠,这恰恰是现代人越来越缺失的,如作者所说,“当最后一条鲸鱼消失在海洋,人类失去的不仅是一个部落,而是自己的另一种可能。”

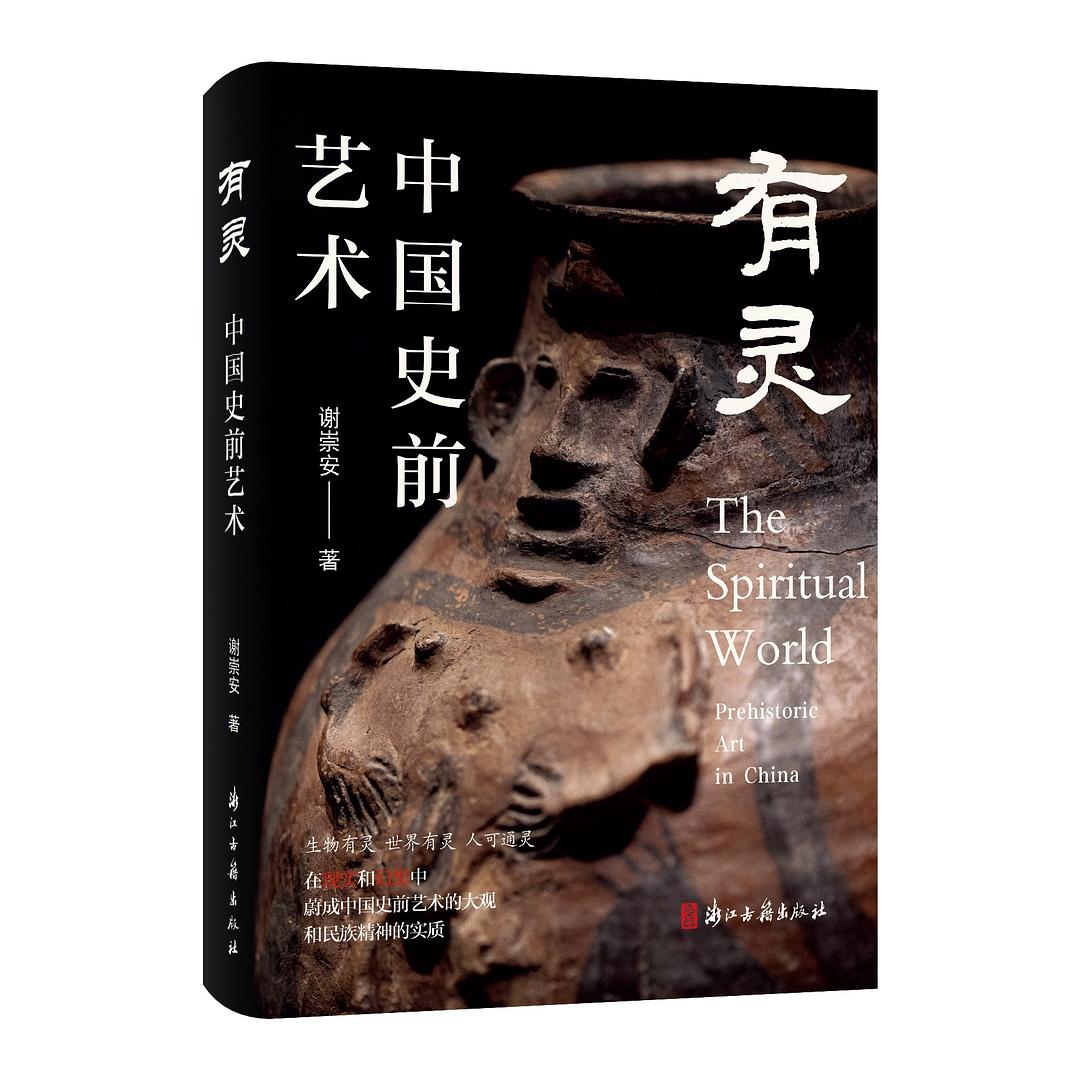

《有灵》

浙江古籍出版社 2025-4

为什么中国人最终选择了方块字不是拼音文字?为什么中国的文化艺术及美学思想区别于西方?龙形玉器、神人兽面纹、舞蹈岩画,这些史前“超现实创作”如何塑造了中国人独特的象征思维?这些问题都可以从中国史前艺术的发展历程中找到答案。《有灵:中国史前艺术》一书是历史学家谢崇安三十余年的学术积累成果,跨越人类学、艺术学、考古学,从多视角深入中国艺术最原始的想象力爆发期,解读史前“艺术品”背后的精神世界。作者指出,“超乎自然的幻象”就是中国史前艺术的本质和特征,中国史前人始终在利用自己不断完善的想象力去改造原先那种力不从心的传统方式,使之获得了持久的生命力。全书文字浅显朴实,配合大量考古发现资料,将全国各地的史前遗址串联起来,尽可能全面地展示了史前艺术的全貌。

《种下一粒光》

浙江科学技术出版社 2025-6

这是一本关于“一群非要生孩子的女人的故事”的书,它听起来似乎有些过时,是说教式的、不符合“女性主义”思想的、无法被相当一部分年轻人所理解的,但在作者“糖糖医生”唐荣欣看来,生育是一种能力,但更应当是一个选项,包括生育、助孕在内的选择都应当是我们按照自由意志做出的。在现实中,不孕不育之人往往沉默无声,不孕不育之人也比我们想象的更为众多,作为一名从事妇产科临床工作三十年的生殖科医师,作者透过二十多个试管婴儿助孕真实案例,为我们呈现出辅助生殖技术在当下第一手的应用场景,它牵动着家庭、职场、社会等不同维度的日常生活和个体处境。如作者所说,本书并不是为了鼓动生育,也不是在劝说不孕人群都去使用辅助生殖技术,而是提醒我们思考:在这个人们的生育观、婚姻观、幸福观、生命观多少激烈碰撞的年代,我们谈论“生生不息”的意义究竟何在?

评论