文 | 美觉BeautyNEXT

当下,美妆进入了一个产品过度丰盛、信任被过度消耗的时代:在信息轰炸与信任透支的双重夹击下,人,作为消费的主体,已然筑起高墙,对传统的、目的明确的营销路径日渐麻木。

于是,当大渠道和大流量沦陷于内卷与失信,“非标”(非标准化、非传统化)的小场景,因为重拾了小相遇,制造了小惊喜,反而成为与人重建真诚连接的绿洲。

书店中陈列的小众香氛、热门酒吧洗手间摆放的洗手液……这些游离于美妆传统版图之外的非标空间,正成为品牌重构连接情感,与人制造心动的新战场。

01 非标,让商业透气

美妆品牌已如空气般渗入城市肌理,却以毫无侵略感的方式存在——假设一个非典型消费者在上海闲逛一天,能够在多少非标空间遇到美妆?

上午,带朋友一起打卡位于愚园路的三顿半空间,惊喜发现洗手池旁的洗手液来自独立设计师香氛品牌handhandhand叁手。

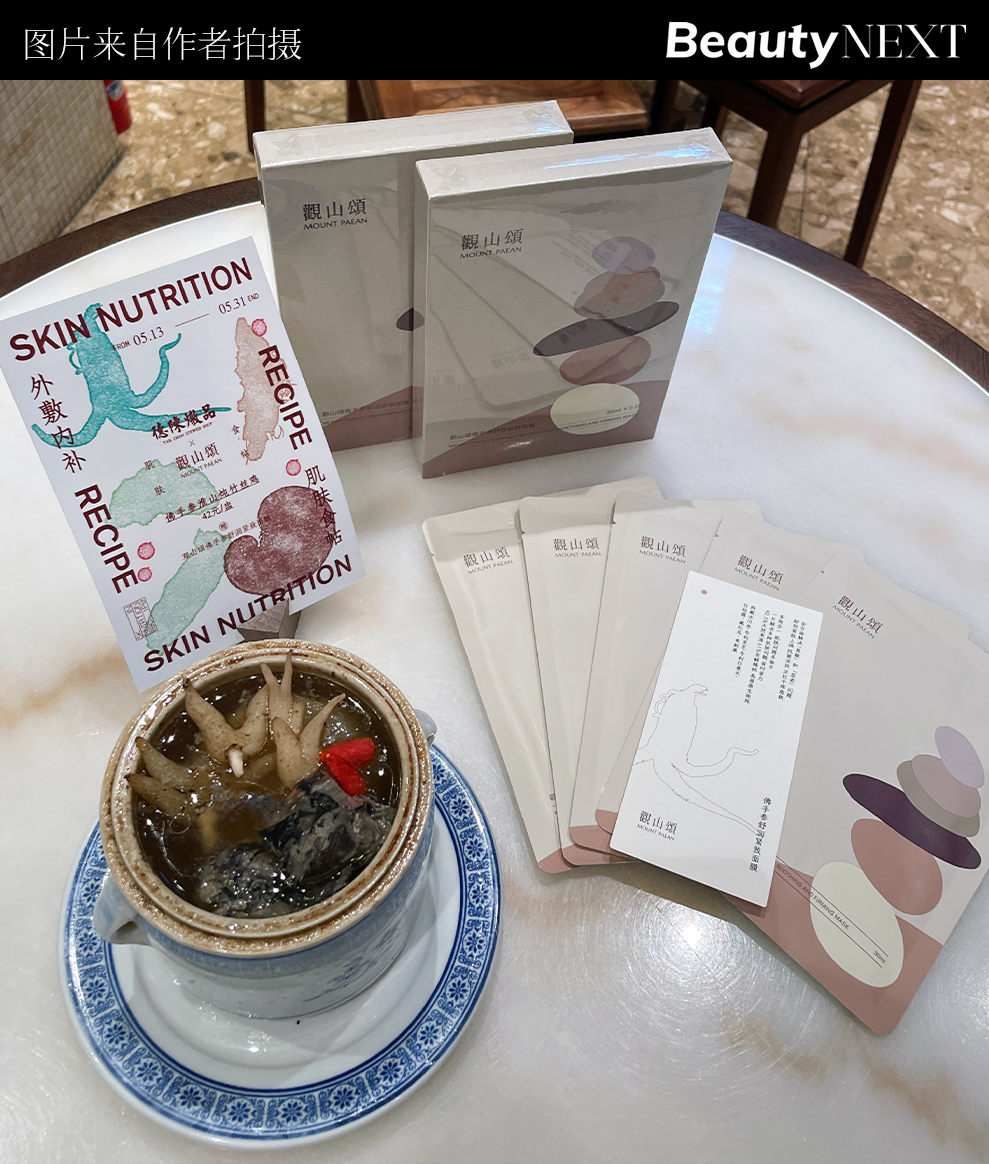

午饭时,你想喝一盅汤去去热气,于是前往收藏已久的一家主打广东靓汤的小店,店员介绍说,本店正与高原植萃科技美妆品牌——观山颂联合推出了一款佛手参淮山炖竹丝鸡。

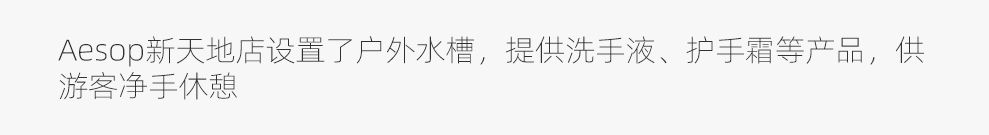

饭后,奔赴上海当代艺术博物馆去看艺术家个展,结束时注意到洗手间提供Aesop的大瓶装洗手液和护手霜——几乎每一个洗手的人,都在珍重洗手、擦手,仿佛在完成一种仪式。

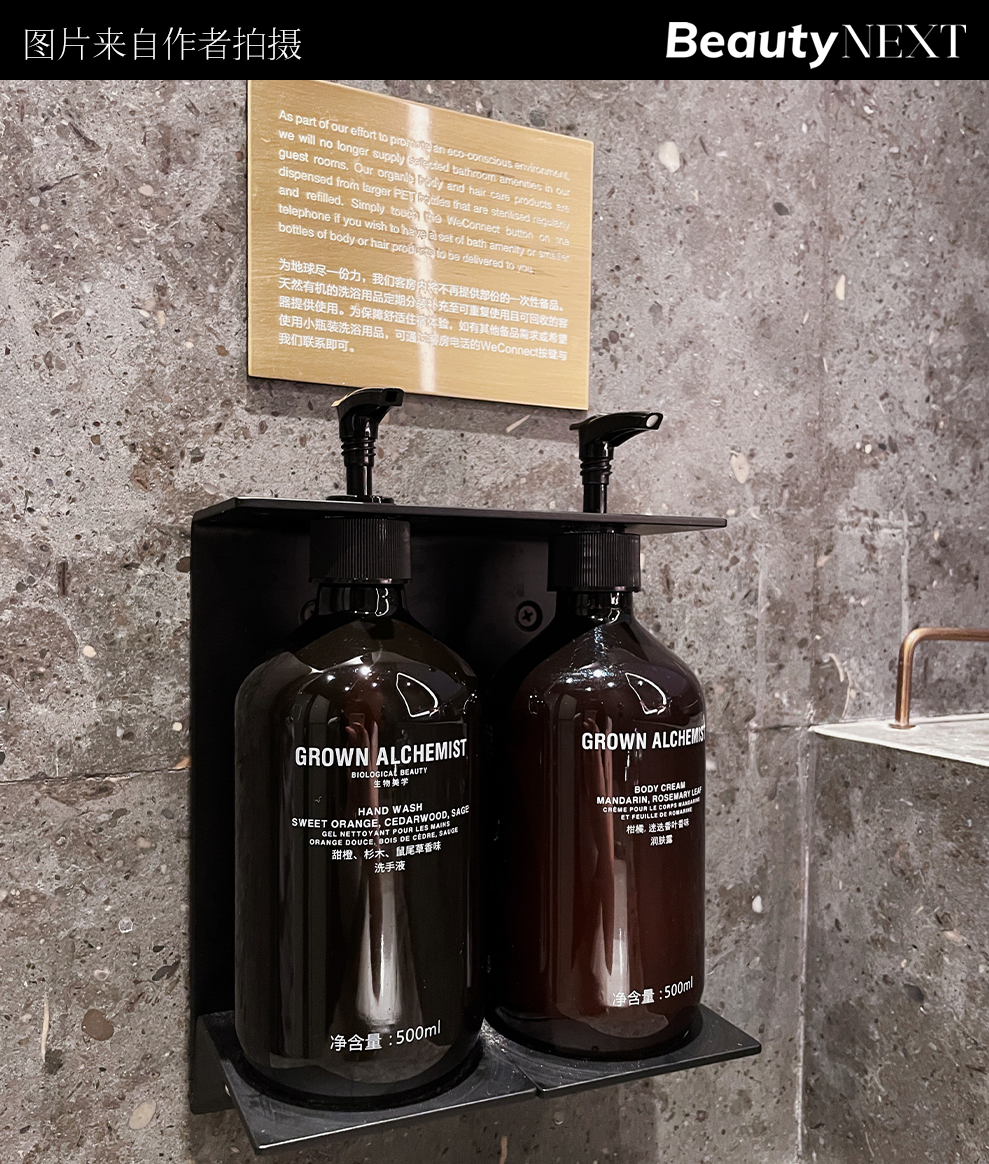

晚上,外地来沪的朋友说想体验一下不错的酒吧,你带他去了据说是亚洲Top1的酒吧COA——“亚洲第一”果然在洗手间配备了与这个名号相匹配的BYREDO洗手液。晚上,朋友入住了来自泰国的素凯泰酒店,他说,屋内配备的洗护用品竟然来自澳洲功效潮牌GROWN ALCHEMIST,使用感和香气超乎想象。

这些看似随机的非计划相遇,实则是所有与美有关的主体(既有品牌,也有社会机构),用场景共同编织的「去商业化的商业」。

在开头我们说过,美妆商业已经转入了一个过大、过重、过载的时代:

■ 过大:过度想成就伟大、玩转大流量与大渠道,却忽略了微小触点的力量;

■ 过重:库存、渠道、营销、用户触达等环节无一不背负重“甲”,步履蹒跚;

■ 过载:信息、产品、竞争等多重“超载”, 让消费者在信息的汪洋中被淹没,同时承受着巨大的选择压力与信任焦虑。

正是在这样的泥沼中,非标空间里的美妆,反而提供轻盈的透气孔,让过度饱和的商业得以“透气”。

它们剔除了排山倒海的商业目的与赤裸的转化诉求,让品牌成为一种不期而遇的生活提案,消费者得以在每一个卸下心防的生活罅隙里,用喝汤、看展、微醺、休憩等等最平凡的动作,巧妙体会产品的质感、气味和设计,和美妆完成一次无声的对话,重建被算法和平台磨损的信任。

举个例子,上文提及的handhandhand叁手,便是一个从拥挤泥沼逃离,转而拥抱透气商业的轻盈品牌。

2023年初, handhandhand叁手通过进驻有着“巴黎最美书店”的称号Libraierie Jousseaume书店,完成出海首秀。从2016年创立到现在,handhandhand叁手的线下渠道策略,始终是扎进“透气”的气孔,例如:茑屋书店、Little B、話梅、B1ock、连卡佛、hAo mArket好市、TAVIN、MOHO BEAUTé、niko and…等等,类型涵盖:买手店、书店、生活方式店、美妆集合店、品牌店。

在handhandhand叁手看来,“品牌价值超越渠道价值”。未来,美妆品牌的渠道选择应该围绕“消费者触达的生活方式”,而不是品类本身。

02 惊喜,让人重建“失控的掌控感”

部分美妆品牌对于过大、过重、过载模式的偏好,本质上暴露出它们在战略上懒惰,数据上迷信,以及人性洞察缺失。

渠道资源不能取代内部创新,数据泡沫也不是真正的用户洞察——这个时候,非标渠道看似轻盈的场景植入,实则需要更精准的人群洞察、更克制的品牌表达、更耐心的数据沉淀。

在《中国美妆,你不用只眺望远方》这篇报道中,我们曾总结,只有关注人,美妆才有彼方。对美妆品牌而言,最细分的、最微小的、最垂直的、距离消费者最近一米的消费需求,都值得重视;要跟人,保持在线下最直接的沟通,要创造公共空间让人体会到消费带来的爱与美。

著名认知神经科学教授塔利·沙罗特所著的《被左右的独立思维》一书中有个核心观点:人类大脑对“可预料的意外”会分泌最强多巴胺。

对当下的美妆消费者而言,有一种微妙的心理矛盾正在蔓延:人们既憎恶被精准操控的窒息感,又渴望获得真实可信的确定性体验。

因此,这种看似矛盾的“可预料的意外”,正是非标渠道制造惊喜感、建立用户信任的核心——它巧妙地在“失控”与“掌控”之间找到平衡点。这里有几个行为经济学的关键机制在起作用。

什么是“失控”?是在“非目的”场景制造偶遇所提供的松弛感,自主发现带来的多巴胺刺激。

当消费者在电商平台主动搜索护肤品,或者观看一支广告时,大脑处于高警惕状态(要比价,要防坑),此时品牌信息会被预设为“推销”;而在非标场景(如上述提及的艺术馆和酒吧的洗手间),用户的核心行为是休闲和放松,洗手间突然出现的产品信息,反而成为一种易于被接受的“意外彩蛋”——这就好比,绝大多数人的最佳厕所“读物”,恰恰是刚好在手边,但平时不曾细看的沐浴露等产品的包装。

其次,这种主动“发现”,反而能激发心理学和神经学中的自我决定理论。比起商场中柜姐的推荐,在非标场景的无推销环境下,人的感觉选择完全出于自我意志(自主性Autonomy);同时,“发现小众品牌”带来一种慧眼识珠的审美优越感,有种“我比算法和其他人都懂自己”的心理满足(胜任感Competence)。

而什么是“掌控”?即,产品体验的可预期品质为人提供安全感,而人的记忆会把产品体验和环境绑定存储,酒吧洗手间微醺状态下的佛手柑或玫瑰香气,会被编码成更强烈的感官记忆。

这里需要注意,让人充满惊喜和掌控的平衡点还在于,产品的调性要和环境高度匹配。例如,充满艺术调性的Aesop和艺术浓度拉满的上海当代艺术博物馆,定调尤为互补;想围绕“消费者触达的生活方式”的handhandhand叁手,和集结了咖啡、风味商店、返航计划可持续工作坊等等元素为一体的三顿半空间,几乎是双向奔赴。

美妆商业不仅仅是经营财务报表,还是在经营人与美的关系。当商业目的被场景本身“溶解”,体验便拥有了直抵人心的力量。

03 渗透,让生活成为流动的货架

美妆品牌的终极形态,是让消费者的生活轨迹本身成为流动的货架。

未来品牌,需要读懂消费者的每一个生活场景,从“以货为中心”到“以人(和人所处的场景)为中心”。其核心在于:消费者不再为品类标签所定义,而是被生活场景激活需求——未来的渠道不再是“地点”,而是“生活轨迹”本身,最终通过价值观共鸣实现深层连接。

首先是打破原有渠道的既定规则,从单店的空间、固定的渠道,升级为全天候场景覆盖和全生活链陪伴。

从空间上说,BeautyNEXT过去曾多次报道过的联名或者快闪类深度稿件,都体现出美妆品牌对空间的拓展(点击参阅《美妆“快闪”进化时》);从时间上来说,品牌们已经开始围绕“出差、社交、约会、节日”等多种生活场景,通过“外卖1小时达”服务,通过对季节和节日的呼应,通过对非标渠道的覆盖,既满足了消费者的紧急变美需求,也与人心中对生活的感悟共振(点击参阅《“拥抱”夏日,SK-II如何赋予「素来自由」底气?》)。

还有个非标渠道的典型例子,来自茑屋书店,虽然名字是一家书店,但它本质上是一家文化复合空间。自进入中国市场要来,从“卖商品”到“提案生活方式”,这家书店正在重构消费价值。

——这份价值正在被更多美妆品牌看中,从资生堂到BAUM再到奥蜜思ORBIS,从handhandhand叁手到七寸九再到馥马尔香水出版社,或做快闪,或放置售卖,茑屋书店成为越来越多美妆品牌争相合作的核心场景。

其次,既非品牌单方面的主动布局,也不完全是场景方随机的采购行为,而是双方基于「调性契合、人群匹配、体验升级」三大核心要素共同构筑的商业闭环。

一方面,高端酒吧、艺术中心、设计酒店等场所,洗手间已不仅是功能空间,更是场所品味的延伸。这类采购方常常需要与品牌部、空间设计师共同决策,确保采用的美妆品牌、品类与场所定位一致——例如酒吧洗手间里通过引入小众高端品牌,能为188一杯的酒创造更多溢价合理性。

另一方面,品牌方并非被动等待采购,而是通过不同策略主动渗透非标场景。譬如定向渠道合作,不少品牌都有专业的B端团队,会对接买手店、精品酒店等渠道,提供定制化供货方案(如小批量试用装、专属折扣)。

同时,类似于洗手液、护手霜等品类更容易成为一个品牌的“钩子产品”,用低成本和高感知培养用户习惯。

从占领货架,到嵌入生活,人的每一次晨昏起居,都能成为品牌无声的展台。

当传统品牌在交易后即结束关系,非标渠道则通过透气、惊喜和渗透的商业体验,与用户共创关系。

或许,最坚固的渠道,从来不是混凝土与货架,而是人对美好生活永不熄灭的渴望。

评论