强如小米,也很难单凭一款产品就让智能眼镜市场到达“质变时刻”。

6月26日晚间,小米首款AI眼镜终于亮相,包含标准版、单色电致变色版和彩色电致变色版。在发布会上,雷军称其为“面向下一个时代的个人智能设备,也是随身的AI入口”,并展示了支付扫码、小爱对话等种种功能。

小米AI眼镜1999元的定价也达到了国产轻量级智能眼镜定价的最低一档。与之对比,同样具备拍摄及音频基础功能的雷鸟V3定价为1799元(不含充电盒款);闪极“拍拍镜”零售价1499元,但市场反馈并不积极。

发布之后,小米AI眼镜一度销售火爆。京东数据显示,小米AI眼镜开售3分钟电致变色款即售罄,开售12小时内销量突破万台。如今各大电商平台均仅剩标准版在线销售,且部分颜色镜架亦已断货。

上-单色电致变色版小米AI眼镜;下-标准版小米AI眼镜

北京朝阳区亚运村区域的一名小米门店销售则告诉「电厂」,该门店中“(单色及彩色)电致变色版6月份就没了,最近很多人都想来试戴,但我也不知道什么时候有补货”,标准版的库存也“不多了”。

但另一面,据行业媒体VR Vision统计,小米抖音平台退货率达到约40%,持平行业平均退货水平。「电厂」访谈多位退货用户,发现退货原因包括对视频拍摄与内容传输功能、佩戴体验等方面的不满。

这从某种程度上说明,即便对熟稔于性价比玩法和供应链高效整合的小米而言,短时间内想要在智能眼镜上复刻手机产品的成功也不容易。

抢购者轻信“雷总”,产品上手问题频出

早在二月,市场上就有小米AI眼镜即将推出的消息,到正式发布已经吊足了胃口。

资深“米粉”Richard就是其中的一员,他告诉「电厂」,自己是小米14手机用户,6月26日当晚他全程观看了发布会,并第一时间在小米商城下好订单:“发布会上雷总讲了可以在和孩子、和宠物玩的时候记录当下,我正好有日常拍摄小孩成长的习惯。”

但在经过4天的深度使用后,他选择了退货。“遇到了拍摄内容丢失的问题,拍完后在APP端打开视频显示的是黑屏,出现频率也很‘玄学’,基本上每拍几个就会丢一个。”他讲道。

这也成为了刘磊的退货原因。在用上海国补资格以约1600元的价格购入小米AI眼镜后,他发现了视频丢失的问题:“我算是半个专业摄影师,手里基本的相机产品都有,买小米眼镜主要是为了扫街时搭配使用,有个记录的第一视角。”

在与小米官方客服多轮反馈后,后者先是登记了刘磊的设备SN号,建议等待产品OTA更新后完善功能,随后又表示可以发起换货流程。最后,刘磊还是赶在7天无理由期限内选择了退货。

「电厂」注意到,有多位用户于社交媒体平台反馈称,iPhone用户连接小米AI眼镜更容易发生视频丢失问题。

iPhone 16用户张书磊还发现,除了视频黑屏,自己在使用小米AI眼镜的智能对话功能时小爱同学的成功唤起率并不高、也无法帮其完成开关空调/窗帘等IoT智能操作,“小红书上都说是用的iPhone而不是小米手机的原因”。考虑到家庭暂时没有换机需求,他同样选择了退货。

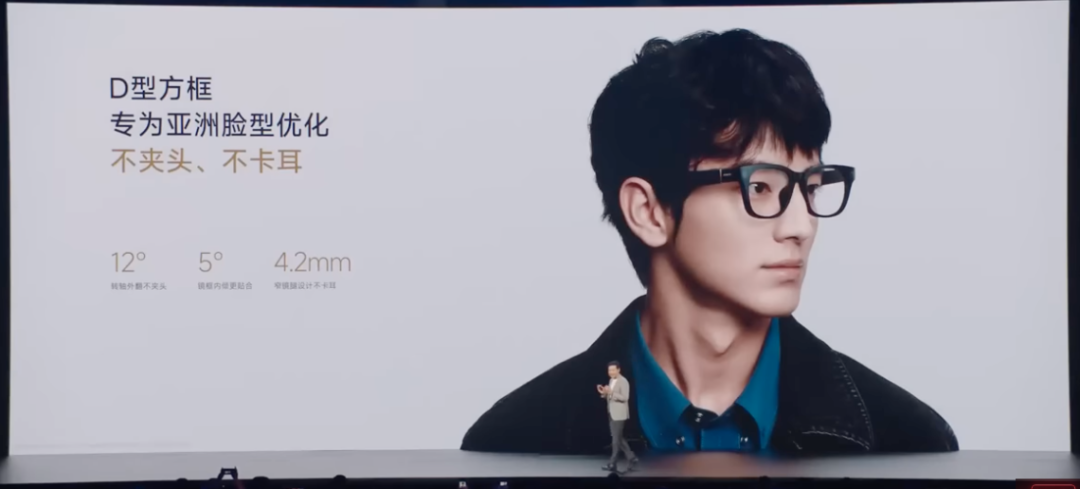

除去软件体验问题,也有不少用户因硬件设计不尽满意而退货退款。

上个周末,北京用户董涛特意去小米门店里体验了这款产品,之后就放弃了购入它的念头。

“镜框(让我觉得)太笨重,上脸会往下滑,有种卡不住的不安全感。还有就是AI眼镜官方重量40g,我感觉已经挺沉的,而且我有700度近视,配镜后会更沉。”她讲道。

她特别提及,门店里还摆放着米家的两款智能音频眼镜,“一款方框的、一款圆框的,虽然智能功能少,但试戴的舒适度、美观度都明显比小米的高,对比下来就更不想买了。”

值得一提的是,此前爆火的Rayban Meta重约49g、国产品牌雷鸟V3 AI拍摄眼镜重约39克。

作为一款智能眼镜,小米AI眼镜的重量并不算高。一位深圳智能眼镜行业从业者告诉「电厂」:“智能眼镜要放下麦克风、电池、摄像头等等部件,40g已经是一个比较极限的重量。但普通近视眼镜重量基本上在30g上下浮动,甚至能更轻,所以普通用户换用智能眼镜难免会觉得不舒服。”

用户芯芯目前还在犹豫是否要退货:“感觉每个宣传的功能都有,就是不太好用。”

“我这台不知道怎么回事,一拍摄总是提示摄像头指示灯有遮挡,销售只是说让我注意头发或是帽子是不是挡住了。可以正常听歌,但只能用QQ音乐,也不符合我的习惯。”她讲道。

大厂抢占入口,但没有一家产品“合格”

此外,「电厂」还检索了抖音、小红书、B站等各大社交媒体平台,还有用户反馈存在眼镜连接易断联、存在拍摄延迟、拍摄内容拖影、“几乎没有防抖”等种种问题。

当下,小米正在通过推送OTA来尝试快速解决问题。iOS App Store显示,从6月2日至7月6日的两周内,小米眼镜App已经推送了4个版本。用户刘磊称,在7月5日,就拍摄内容丢失黑屏问题与相关客服沟通时,后者曾表示道“小米已经注意到这个bug,正在解决中,会尽快通过App升级来完善功能”。

小米眼镜App版本历史记录

40%用户因为产品未达预期而进入退货流程,但在部分专业人士看来,这个数据并不算夸张。

“很多用户的期待是拿到一款高度成熟化、人因(设计)完善的产品,但相对于早就功能饱和、设计趋同的手机来说,眼镜品类还在市场发展早期,存在一定的上手成本,也需要用户耐心接受不断反馈问题/修复问题的流程,这都会劝退一些普通消费者。”在苏州一家智能制造企业担任CTO的Lulu分析道。

而对包括小米在内的智能眼镜品牌而言,直面用户的质疑同样是必经的过程。

“在很多智能硬件领域,小米一下场,很多中小玩家就玩完了,但眼镜类产品还算个例外。”他讲道。

“在我看来,智能眼镜是一款典型的‘没有需求创造需求’的典型产品,它的功能拆分下来都有别的形态产品可以满足,但眼镜作为穿戴设备的形式理论上有别的一些优势,现在还在标准定义的阶段,这也是很多大厂前置布局的原因。这就在考验哪个品牌能够提供更好的附加价值。我们也可以看到小米在这方面做出的一些思考,比如它们这次推出的测算食物卡路里、支付宝眼镜支付的功能——但小米也远远没有做到能够下定义的程度。”

一位XR资深创业者同样向「电厂」强调了智能眼镜尚在探索期,市场玩家可能要通过多代产品,不断注入附加价值甚至品牌价值才能推动品类最终成熟。

而在那之前,什么样的产品是最终答案、哪个市场玩家能笑到最后,“我觉得真的不好说”。

“类比Apple Watch第一代产品刚上市的时候也受到了不少诟病,有人吐槽说‘也就能看看时间’‘最大价值是不错过微信提醒’‘功能和小米手环雷同’…… 但苹果在里面融入了自己的品牌价值,此后又融入了很多和个人健康、安全等相关的服务,最终才让Apple Watch成长为累计销量数亿台的产品。”他讲道。

在众多跑步入场的玩家里,即便是深谙供应链玩法的小米,在智能眼镜市场也还有不少命题需要作答。

(应受访者要求,文中人名除董涛、芯芯、lulu外为化名。)

评论