文丨王悦

近日,哈尔滨市人民政府发布批复公示,正式批准通过《哈尔滨市轨道交通线网规划(2021-2035年)》及部分地块控制性详细规划调整方案。这一规划的出台,将为哈尔滨市的交通发展和城市空间布局带来深远影响。

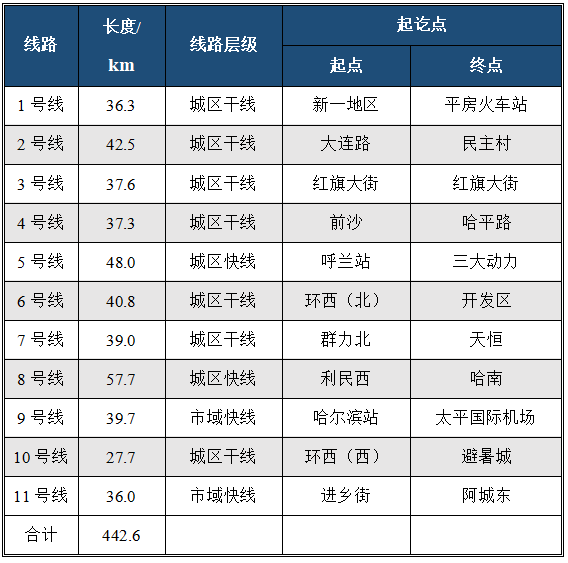

根据规划方案,哈尔滨市轨道交通线网总规模将达到442.6公里,由11条线路构成,形成“7条城区干线+2条城区快线+2条市域快线”的功能结构。该体系融合了“城区干线+城区快线+市域快线”三类功能层级,旨在构建功能互补、资源共享的网络化布局。

7条城区干线构成线网主体,主要覆盖中心城区核心客流走廊。重点解决跨松花江交通瓶颈及核心区域的拥堵问题。通过加密过江通道,紧密连接江南老城区与江北新城区,支撑“一江两岸”协同发展格局。

2条城区快线采用复合运营模式,兼具“站站停”和“大站快车”功能,显著提升江北区域与城市中心区之间的通勤效率。其中,5号线连接呼兰区与三大动力,8号线贯通利民开发区与哈南新城,为构建“轨道上的都市圈”提供重要支撑。

2条市域快线构成区域辐射骨架,采用更高设计速度标准,服务半径延伸至50-70公里。9号线连接哈尔滨站与太平国际机场,11号线则延伸至阿城区,实现阿城区、机场等关键节点与中心城区的快速联系,推动哈尔滨市由单中心结构向“中心城市—卫星城”的都市区形态转变。

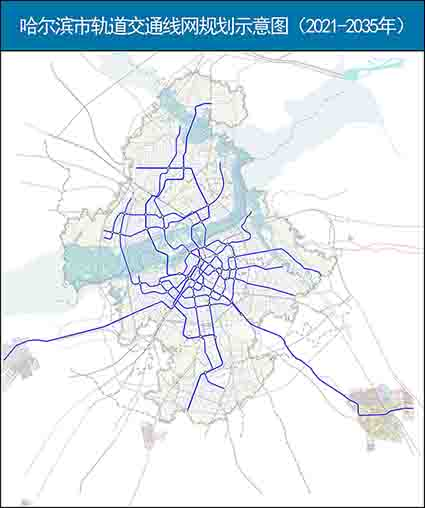

《规划》明确以“跨江网络+江南环放网络+江北组团联系网络”作为基本形态。其核心目标是解决长期影响城市发展的跨松花江交通瓶颈问题,支撑“跨江多中心组团式”的城市空间发展战略,促进江北地区深度融入城市核心功能圈。

整体而言,《规划》着眼于两方面:一是通过优化轨道交通网络布局引导城市空间结构重构,支持多中心、组团式发展;二是聚焦现实交通瓶颈,着力通过加密跨江通道和建设市域快线,解决制约城市发展的关键交通难题。

按照《规划》目标,到2035,哈尔滨市中心城区轨道网络密度将达到0.63km/km2,核心区站点覆盖率达55%以上。通过《规划》优化轨道交通网络布局,引导城市空间结构调整,哈尔滨将逐步实现从单中心向现代化都市圈的转型。

评论