Cause I'll just say

we've never met

貌似简小姐很久没在这个专栏里跟你们嘎讪胡了,都是车展惹的祸。话题还在意大利对吧?上回我们说到了意大利红,以“浪漫”著称的民族,没有点艳丽奔放的颜色可还行?后来,简小姐在后台收到留言问,这么“浪漫”的民族,有没有一点点浪漫的机车文化?

答案自然是肯定的。

意大利有不少机车品牌,比如机友们耳熟能详的杜卡迪。简小姐就有位好朋友,曾经绝对是追风少年,在那个禁摩的年代,就入了一款二手的杜卡迪,半夜偷偷出去遛街。他说,他就喜欢自己趴在车背上,妞趴在自己背上的感觉。后来,这辆杜卡迪被偷走了,他因此而伤心了好久,风也不追了,妞也不约了。

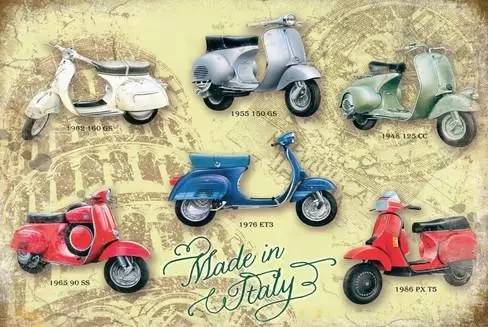

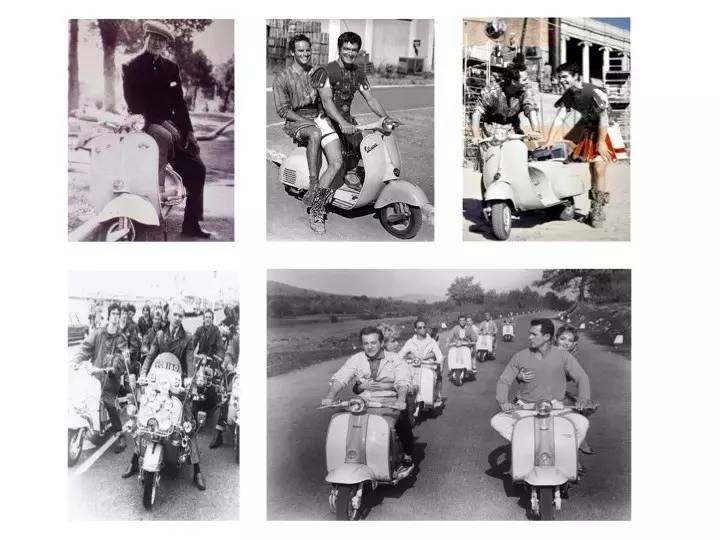

不过,在意大利,有一种浪漫,它不叫“杜卡迪”,而是叫vespa。自1946年面世以来,这款造型别具一格的小型摩托车便形成了一股热潮。单说vespa这个名词,有些小伙伴可能没有概念。如果我说经典电影《罗马假日》里,男神格里高利·派克和女神奥黛丽·赫本漫游罗马时候的交通工具,你们可能就会感叹:“哦~原来是它!”

对!就是它!《罗马假日》把vespa这股风潮吹向了全世界。影片中的vespa,我们还看不出是一种意大利文化的代表,但它所代表的,的确是一种意大利人的生活方式。这种生活方式,也一直延续至今。

与一般的机车文化不同,vespa可能没有什么固化的改装模式,vespa的车主,也不太会追求动力、性能等太多focus在车上的东西。相反地,骑着它随处走走,与浪漫的生性、慵懒的时光、看看沿路的风景相匹配的生活调性,才是vespa的主张,才是意式机车文化的独到之处。

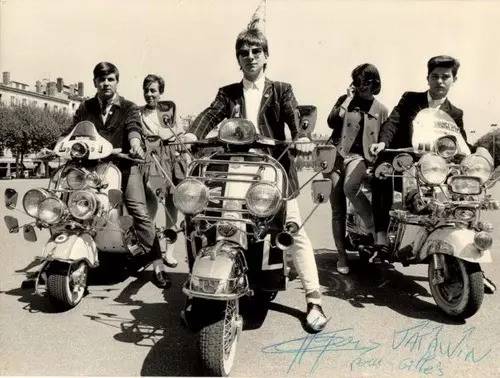

当然,这不是说没有人拿它去改装。改装肯定是有的,因为每个人有展现自己个性与品位的心,或多或少。记得在60年代朋克、摇滚盛行的时候,vespa曾经一度刮过一种mod style。

说起来,这种名为mod的亚文化,起源于英国。英国嘛,大家都知道,是个出绅士的国度,但是绅士很多时候也有一颗不安分的心呀。可是,往日里西装革履,要怎么去实现他们的机车梦呢?

于是乎,他们就选中了vespa,这款可以用最优雅的姿态去肆意生活的小型摩托车。他们要在vespa上贴上属于自己的标签,所以,他们在它的车头上布满大灯,多弄几个反光镜,诸如此类文雅又粗暴的方式,形成了mod's vespa的标志。这也明显区别于皮衣党的美式机车风。

现如今,已经没有那么多人选择这种mod的玩法。现在有很多人在走一条更文艺的路线,玩修复。就是去收购老款的vespa,越老越好,然后尽可能修复到原厂时的模样。就好比,哪怕一生历经风雨无数,你始终都是宛若初见时那般光鲜亮丽。

不过,我猜想,从vespa的设计之初,Piaggio公司一定没想到有朝一日vespa竟成了意式机车文化的一种形态。要知道,创立于1884年的Piaggio,可是生产船舶、飞机、火车这些大家伙出身的。

后来,二战发生后,意大利的经济down到了低谷,虽然Piaggio通过制造飞机使得家族经济得以复苏,但俗话说,一朝被蛇咬,十年怕井绳。基于对未来经济形势的预估与考量,Piaggio的第二代掌门人Enrico Piaggio选择转入轻型运输事业。这一转呀,连机车都是轻型得不能再轻了。

不过,即便是轻型机车,vespa包含的可是航天工程的血液。它是由飞机设计工程师Corradino D’Ascanio操刀的,凭借着自己的航空设计经验与强大的创造力,为了获得更好的骑行体验,他将换挡装置装在了龙头把手上;为了让轮胎更容易更换,他舍弃双叉骨的前轮结构,转而采用一种类似运输机起落架使用的单摇臂前螺旋吊结构。总之,在这位天才设计师的捣鼓下,一款新型的交通工具诞生了。

至于vespa的名字,是因为Enrico Piaggio本人在看到原型车宽广的中央部位以及窄小的“腰部”后 ,脱口就说像wasp黄蜂,而vespa的谐音就是wasp。这取名的方式,倒是与甲壳虫类似。

简小姐觉得呀,最初这么随意的赐名,就已经注定了它慵懒阳光下的属性。在意大利,它也许载着很多人的儿时回忆,也许是自我风格的表述,也许是某种难以释放的情怀,也许,什么都不是,只是莫名奇妙的喜欢。如果你去意大利旅行,可以租一款vespa,走一段罗马的街景。

评论