作者:云飞

虽然发展路径完全不同,但叛逆与成长的主题却一以贯之。身体、心理、精神等多个维度的成长构成三位一体,让青少年观众有了感同身受的代入感。而美国青春片多年的发展,可以给口碑不佳的中国青春片提供借鉴意义——以类型片重新包装,不仅让青春片跳脱了堕胎与撕X的万年坑,还呈现出摇曳生姿的多彩风貌。

发轫于日本流行文化,通过好莱坞电影系统走向全球市场,《哥斯拉》是其中的佼佼者,《恐龙战队》虽然名气稍差,但也曾在90年代火爆一时。上世纪90年代,日本东映公司推出《恐龙战队》特摄剧集,五位普通高中生摇身一变成为红、粉、黄、蓝、黑五位战士,拯救世界的故事固然低幼,却也成为一代人成长里的青春记忆。

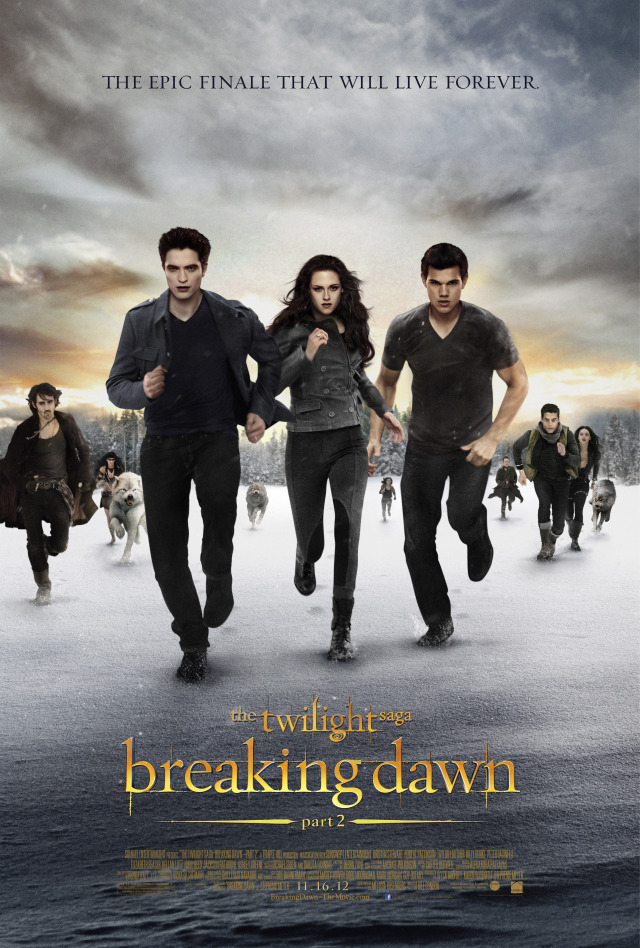

打着“情怀杀”旗号的《恐龙战队》,在狮门影业的操盘下摇身一变,成为电影版的《超凡战队》,将于本周五在内地公映。高中生题材主打青少年市场,机甲科幻则有特技视效,《超凡战队》拥有不错的卖相。但令人大跌眼镜的是,从实际成片效果来看,它或许是近来口碑较差的青少年电影——拖沓与混乱的剧情、中二的台词与表演、略显五毛的特效,竟然让人怀念起曾备受吐槽的青少年电影《暮光之城》。

1

披着《变形金刚》式的机甲外衣

《超凡战队》有青少年电影的内核

曾被影评人吐槽至死的《暮光之城》,被看做披着吸血鬼电影的惊悚与奇幻外衣,却讲述着烂俗的高中生爱情故事,男女主角的颜值似乎比剧情更加吸引人。《超凡战队》同样有着类型片的“外衣”,某种意义上,它看起来是男生们心头好的机甲片,有着《环太平洋》《变形金刚》的超燃动作场面,但其内核却依然是讲述高中生成长的青少年电影。

从《超凡战队》的先期宣传来看,其主打毁天灭地大场面与五位战士组团拯救地球的路数,很容易让观众以为这是一部与《复仇者联盟》如出一辙的超级英雄电影。等到走进影院,却发现狂轰滥炸的特效场面姗姗来迟,只出现在影片最后的半小时。导演迪恩·以色列特花了大段篇幅,来讲述五个loser高中生的日常生活,这帮活得阳光灿烂的少男少女们,一起帮公牛“打飞机”,开着下三滥的美式低俗玩笑,过着肆意挥霍青春的校园生活。

剧情陡然画风突变,蠢蠢欲动的青春荷尔蒙不再给少男少女们徒增烦恼,突然拥有的超能力甚至让他们开始陡然信心大增,摆脱了受挫与沮丧的loser情绪,成为了肩负拯救人类命运的巨人。为了直面来曾带来大毁灭的“上古邪神”,五位中二的高中生开始了无厘头式的“艰苦”训练,在no zuo no die的大反派挑衅下,最终与恐龙佐德人机合一,拯救地球。

剥离机甲大战的场面,《超凡战队》其实试图用“后进生”、“边缘人”的逆袭,强行塞入美国青少年的心灵成长。

2

美国高中生打怪中国高中生堕胎?

“青春母题”里的浪漫与毁灭

早在3月24日就登陆北美的《超凡战队》,比内地提前公映近2个月,豆瓣电影上的一位影评写道:“日本高中生忙着开后宫,谈恋爱,穿越异世界;韩国高中生忙着和自己同父异母的兄弟争夺企业继承权;中国高中生忙着堕胎,车祸;而美国高中生,竟然已经在拯救世界了。”

诚如上文所言,倘若把近年来好莱坞热门的青少年电影(抑或青春片)拿来与国产青春片对比,会发现有趣的现象。

如何呈现那个“无处安放的荷尔蒙”的年代?国产青春片选择了怀孕打胎、男主劈腿女主受伤、打架群殴、意外车祸、出国疗伤、雨中奔跑、与老师冲突等方式来呈现,《匆匆那年》《致青春》《同桌的你》《左耳》《小时代》《何以笙箫默》等大卖影片,都或多或少对以上元素进行拼装组合,重新包装。“无堕胎不青春”的剧情备受争议,也被评价“离青春最遥远的,其实就是青春片”。

而在好莱坞近几年的青少年向的电影中,对威权体制的反叛与对抗,个性的张扬与解放,甚至拯救全世界的宏伟重任,都被赋予到青少年的头上。如“反乌托邦”电影《移动迷宫》《饥饿游戏》等系列,有着鲜明的青少年观众定位——与经典的《黑客帝国》《V字仇杀队》《1984》讲述成年人反叛的故事相比,前者只是让青少年变成反抗暴政、开启新世界的主角。在观众平均年龄日渐变小的当下,让严肃灰暗的反乌托邦题材罩上青春活力的色彩,还能避免备受诟病的低龄化倾向。

有观点指出,中美青春电影在展现“青春母题”时,往往呈现两种状态与倾向——浪漫与毁灭。在心理与生理变化最为明显的青少年时期,对异性朦胧的爱意与青涩的爱情有着鲜明的浪漫情怀;而在此之外,对成人世界与价值观做出不满、鄙视、颓丧、叛逆、反叛的种种反应,则是一种“毁灭”。

3

成长与叛逆才是万变不离其宗

用类型片来包装与整容青春电影

梳理中美青春片的百年发展历程,围绕青少年的电影不知凡几,其影像风格调性同样千差万别,但从呈现的永恒母题来看,成长与叛逆是创作者逃不脱如来手掌的“五指山”。

诞生于上世纪五十年代的美国青春电影,创作出《无因的反叛》《野小子》《黑板丛林》等经典作品,不同程度展现了青年的叛逆心理;六七十年代“反文化”运动风起云涌,《毕业生》《逍遥骑士》呈现出对主流价值观的蔑视;八九十年代的《最后一个美国处男》《美国派》展现了叛逆之外的青春期性困惑;进入新世纪,《哈利·波特》《暮光之城》则展示了科技进步带来的全新青春片类型。

中国青春电影发展则被划分为两个泾渭分明的多个阶段:1949年之前的《神女》《渔光曲》《马路天使》是左翼电影中的佼佼者,以“觉醒与反抗”为主题;1978年以前,《红色娘子军》《青春之歌》则是红色经典;改革开放后,电影创作与文学创作同事进入“伤痕”时期;而进入90年代,对青春的焦虑与迷茫是《小五》《十七岁的单车》《阳光灿烂的日子》表现主题;进入新世纪,青春片却走向了狗血。

虽然发展路径完全不同,但叛逆与成长的主题却一以贯之。身体、心理、精神等多个维度的成长构成三位一体,让青少年观众有了感同身受的代入感。而美国青春片多年的发展,可以给口碑不佳的中国青春片提供借鉴意义——以类型片重新包装,不仅让青春片跳脱了堕胎与撕X的万年坑,还呈现出摇曳生姿的多彩风貌。

2012年,外媒就曾评选出好莱坞30年最好看的30部青春片,多元类型正是其长盛不衰的不二法宝:《乖仔也疯狂》《春天不是读书天》《辣身舞》是传统意义上的校园喜剧与爱情,《剪刀手爱德华》是关于机器人的现代童话,《街区男孩》则用犯罪题材来宣扬反暴力,《哈利·波特》则被当做催生了“暮色”与“纳尼亚”系列的经典。

看,尽管《超凡战队》质量不如人意,但至少也告诉中国同行,用机甲来拍青春片,也是可行的呢。

评论