界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

《人之初》

广东人民出版社 2025-9

语文与人的关系究竟是什么?这是多年以来的语文教育试图探索的问题。《人之初:母语九章》给出了新的回答:语文是生命状态的呈现,它包含着人的全部情感、心智和思维活动。《人之初》的选文遵从经典性和语文性,打破传统课本的选文定式,用跨文化对话拓展了“母语”学习的视野,比如在第六章,通过对比老舍两篇不同语体的自传、并列卞之琳的诗与散文以及博尔赫斯“自我”主题文本,探索了“风格”这一概念。课本关注以母语为核心的语感培养与审美教育,探索包括修辞格律、音乐、文字、形体、游戏等多种维度。此外,书中还设置了“写作”与“翻译”章节,收录纳博科夫、斯坦贝克等人的创作谈,进一步从“读懂”向“会写”发展。《人之初》的编者阵容包括了学者、诗人和创新教育从业者,他们为选文撰写个性化的深度导读和注释,共同思考在当下如何净化语言、回归深度阅读、重塑精神家园。

《约翰·济慈的颂歌》

广西人民出版社 2025-9

济慈被誉为是“莎翁本人之后最具莎翁风格”的诗人,其风格比以往任何诗歌作品都更加充满感受力,在浪漫主义文学史上占据重要地位,影响了包括博尔赫斯在内的许多诗人。济慈的一生同样无可复制,19岁开始写诗,25岁“天才殒命”,7个月写成6首伟大颂歌,被称为是“英语这门语言的终极体现”,两百多年以来,人们感叹这些颂歌的美轮美奂,但诸多阐释的努力仍未能揭开它们的面纱。在《约翰·济慈的颂歌》一书中,美国文学评论界领军人物、哈佛大学教授海伦·文德勒对济慈的六首颂歌及一部史诗展开了精微细读,她考察济慈的阅读史,在其阅读标记、手稿和书信中寻找蛛丝马迹,又把他放进英语诗歌史中衡量,辨识出诸多前辈诗人的声音,扩展读者对济慈诗歌艺术的认识。透过这本书,文德勒指引读者厘清这些颂歌所包含的“济慈对于人类困境和自己作为艺术家的困境的看法”,并进一步回答颂歌的人文意义何在。

《海盗与启蒙》

后浪·九州出版社 2025-8

几个世纪以来,海盗一直被浪漫化为冒险与自由的象征,激发着作家和读者的想象:海盗从哪里来?骷髅旗代表什么?海盗也要遵守规则吗?他们抢到财宝后如何销赃?真的存在一个乌托邦的“海盗王国”吗?在《海盗与启蒙》一书中,人类学家大卫·格雷伯发现,18世纪马达加斯加岛上定居的海盗集团曾进行过大胆的政治和社会实验,并形成了一种自发秩序,或者说是一种另类的社会体系。与通常以欧洲为中心的现代化叙事不同,格雷伯将视线投向西方边缘或非西方文化,并告诉我们,人类能够也确实常常基于共识而非刀锋建立起平等世界。本书是格雷伯的最后一本遗作,如《科学》期刊的贾廷·杜瓦所说:“礼物是不可转让的,它包含了赠予者的某些特质。格雷伯的最后一本书就是这样一份礼物。”

《女神、娼妓、妻子与女奴》

青豆书坊·上海社会科学院出版社 2025-8

古希腊罗马文明熠熠生辉,无数男性名载史册,但当时的女性在做什么?知名学者萨拉·波默罗伊用“女神、娼妓、妻子、女奴”这四个身份揭示了在一个男性主导的社会中对女性群体的刻板印象与功能划分,并进一步深入探究女性在这四类角色中的真实生活究竟是怎样的。波默罗伊指出,学者们不能仅仅以悲剧所提供的信息为基础,去判断现实状态中女性的生活,而是应结合不同类型的古代史料,警惕其中的性别偏见,寻找女性的真实声音。本书为古典女性研究领域的经典开山之作,首次全面系统地重建一个完整而鲜活的古代女性世界,彻底改变了以往以男性为中心的古典史研究范式,被誉为20世纪五大改变范式的书籍之一。

值得注意的是,波默罗伊本人的生命史与学术史存在着密切关联,她在哥伦比亚大学就读时,古典学系没有女性教员,在得克萨斯大学奥斯汀分校开始第一份教职工作时,是所在系中唯一的女性,受聘于纽约市立大学后,她又亲身经历了因性别原因而受到不公正待遇的现实,这一切共同驱使着她成为了古典女性研究领域的先驱人物。

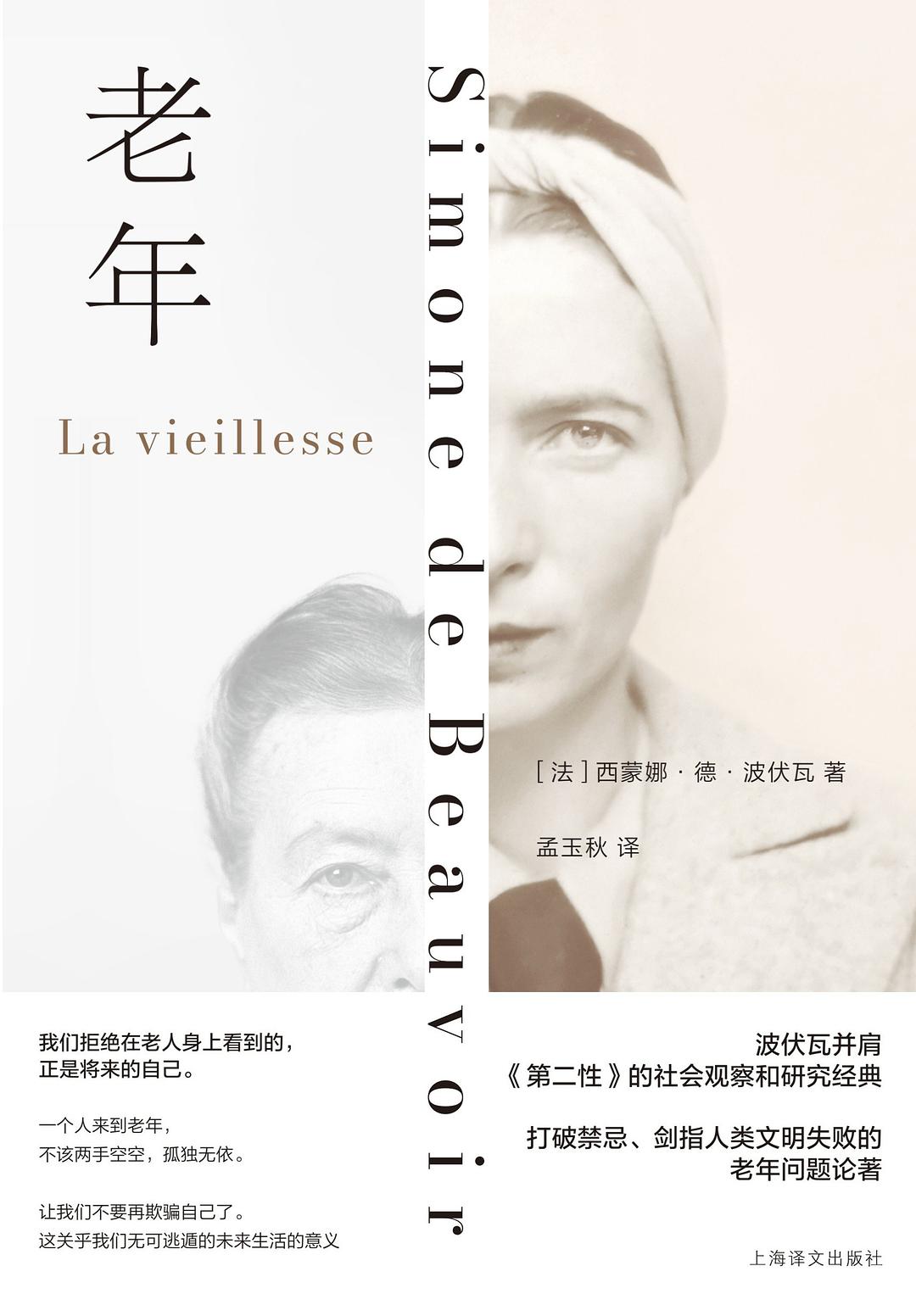

《老年》

上海译文出版社 2025-8

人们常常回避老年及其承载的不悦景象,比如在美洲,人们几乎不用“死亡”一词,代之以“消失了的亲爱之人”,世界范围内,人们也很少谈论高龄问题,它就像是一个让人羞耻的秘密。在《老年》一书中,法国当代重要的思想家、文学家西蒙娜·德·波伏瓦试图打破这种沉默,她指出,在对待老年人方面,社会不仅有过错,而且罪行累累:老年人的声音不被倾听、承认,由于不构成经济力量,他们无法宣示自己的权利,当老年人表现出与年轻人一样的欲望和情感时,人们惊讶无比,这一切使他们陷入贫穷、孤独、残疾和绝望。在讨论阶级与代际问题的同时,波伏瓦还罕见地增加了性别维度,她特别关注到了女性的处境,揭示出老年群体内部的差异性和不平等,尤其是老年女性面临的独特困境,比如月经停止、卵巢硬化、性激素停止分泌。波伏瓦试图证明,老年问题与每个人都息息相关,它深刻地揭露了我们所处的剥削制度,如她所说:“让我们不要再欺骗自己了。这关乎我们无可逃遁的未来生活的意义。”

《奇奇怪怪动物集》

王瑀梵 刘炎林 译

惊奇·广西师范大学出版社 2025-8

几个世纪以来,动物故事在所有文化中都很受欢迎,然而过去的动物寓言主要是包含博物志信息的生物集合,往往充满强烈的道德训诫意味,例如,为了共同利益携手工作的蚂蚁,向我们展示了人类应该如何团结一致。《奇奇怪怪动物集》一书突破了这一传统,试图将动物作为生物学概念的范例,展示野生动物惊人的多样性,全书讲述了100种行为最为荒诞不经,甚至完全不可能存在的有趣动物,比如能霸凌鳄鱼让其流泪的蝴蝶、可以返老还童的不死水母,作者从动物的求偶、社交、育儿到捕食进食、奇葩繁殖方式以及复杂的生理结构等入手,以一种最现代、最前沿的视角窥视动物们的隐秘生活。同时,作者也指出,能不能继续对动物身上最奇怪和最令人不安的特性进行探索,取决于这些生物是否仍然存在,以及它们是否有地方居住,而这指向了当下日益严峻的气候与环境问题——动物们正面临着种群衰退的危机。

《万物有信》

世纪文景·上海人民出版社 2025-8

二十四节气以地球围绕太阳公转的周期作为一个轮回,这源于先民对物候现象的观察:每个节气划分为三候,五日为一候,物候现象包括一年中植物的生长荣枯,动物的往来生育,以及气候变化和对动植物的影响,比如“雁北乡”、“獭祭鱼”、“鹰则为鸠”、“寒蝉鸣”等,被称为“大自然的语言”。七十二物候既是一份对自然的阶段性观察总结,反映着中国古人的宇宙观与世界观,也对现代科学研究和观测有着重要意义。《万物有信:七十二物候里的中国时序》是一部对物候现象的全方位介绍,作者李蔚从事自然教育多年,在书中以物候牵引出一个丰富的故事世界,将古老和现代的时空巧妙编织,同时广泛引用世界各地有关物候的知识和组织实践,为全球气候变化、生物多样性保护提供了独特的中国视角。

《皓月当空》

广东人民出版社 2025-8

2013年起,不丹导演、摄影师帕武从甘肃出发,追随玄奘脚步,重走西行之路,三年时间里,他穿越沙漠和火焰山,途经阿富汗、巴基斯坦,经历高温和枪林弹雨,最终到达印度,《皓月当空:重走玄奘之路》就是他留下的故事与影像记录。在帕武看来,没什么比玄奘的《大唐西域记》更能说明中印之间的联结,他试图通过重走这段旅程来理解并想象文明交流所焕发的创造力,与此同时,他也切身感受着玄奘的心灵世界,他想象玄奘在死亡的焦虑和恐惧前像孩子一样痛哭,滚烫的泪水火辣辣地划过他起满水疱的面颊,也体悟着一个人对当下的观照、与内在自我的联结。因此,重走这段西行之路,既是一段自我探索的心理之旅,也象征着人类的意志和勇气,是两个伟大文明古国之间文化交流的礼赞。

评论