文 | 邬少娟 唐学菲

九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?

——屈原《天问》

“是无中生有吗?”

在本地人看来,外界对于蚌埠“商业航天”产业凭空而起的形容,多半是一种“误读”。

无论是规划者、建设者、见证者,在界面安徽的产业观察中,对于蚌埠这座城市的工业底蕴与商业航天的关系,几乎每个人都能梳理得井井有条且娓娓道来。

“为什么马斯克的SpaceX,能用不锈钢造火箭,还想尽办法去进行回收?控制成本是商业化的基础核心,在这一点上我们与蚌埠有高度共识。”落户蚌埠商业航天科技产业园的深蓝航天工程师们觉得这座城市和商业航天——“很对味”。

截至目前,蚌埠商业航天产业链相关企业数量已达30余家,其中规模以上企业3家,高新技术企业2家,2025年计划新增规模以上企业不少于3家。据公开数据显示,2024年,蚌埠商业航天产业产值实现1.23亿元;2025年1-6月,产值同比增长高达119.6%,预计今年全年该产业产值将超过4.3亿元。

从京津冀到西部地区,从长三角到大湾区,在国策的引导下,全国主要城市带都在聚焦发展商业航天,产业集群正在加速形成。安徽蚌埠,这座淮畔的“珠城”,只是众多积极参与商业航天的竞逐者之一。

不仅如此,技术、平台、政策、资本......发展要素逐渐趋同的大背景下,一个俗套但不可回避的问题摆在面前——为什么是蚌埠?

对此,蚌埠商业航天核心发展区——禹会区委常委、副区长王宏洲给出这样的回答:

什么是商业航天,我们的理解是:按照市场规则配置资源要素,并以市场化机制以最大程度实现降本增效为首要目标的航天活动。

从新质生产力重塑区域竞争力上看,“降本增效”的同义词是——因地制宜。

蚌埠拓新 商业航天是最优解

商业航天,虽高悬九天,面向未来,其根基却始终深扎于最基础的工业能力:精密制造、新材料、传感器、电子信息、自动化控制等。而这些,恰是蚌埠数十年积累中最厚实的“家底”。

淮水奔流,穿城而过。千百年来,蚌埠因淮河而兴,伴水而生。它曾是“舟车会聚、商贾辐辏”的淮上码头,更是安徽近代工业萌芽最早的城市之一。

1911年,津浦铁路通车,蚌埠正式开埠,商贾沓至,这里一跃成为南北通衢、物流中枢,也随之奠定了其工业发展的最初格局。上世纪五六十年代,蚌埠迎来高光时刻。丰原集团、蚌埠滤清器、八一化工等一批工业企业快速崛起,奠定了蚌埠作为安徽重要工业城市的坚实地位。第一块手表、第一台收音机、第一辆自行车……许多“安徽第一”都诞生于此。

一直以来,蚌埠血脉中流淌的有坚实的工业根基与积淀。然而随着宏观环境变化与产业周期演进,土地、人力、环保等多重约束持续收紧,传统工业产能的边际回报逐渐递减。在新质生产力成为发展主旋律的今天,蚌埠这座老工业城市,必须拓新求变、转型升级。

先算成本、再选赛道。能否找到一条既“用得上老本”、又“换得出新利”的可持续发展路径,成为关键命题。当外界惊叹蚌埠似乎是“凭空”聚起一条商业航天产业链时,事实是,一切都有迹可循、有据可查。发展商业航天的底气,源于蚌埠1100余家规模以上工业企业构筑的制造基底。

“涵盖高端装备、新材料、传感器、电子信息等全门类的完备配套,”据蚌埠市工信部门相关负责人介绍,当地还坐拥近十万名深耕机、电、仪、控领域数十年的产业工人与工程师,以及“大院大所”积淀的技术谱系与工艺标准。

更加值得关注的是,蚌埠还有国家新型工业化产业示范基地(硅基新材料)与全国三大传感器基地之一的双重身份。另外,这里还拥有国家玻璃新材料创新中心、MEMS国家地方联合工程实验室等234个省级以上研发平台,每万人发明专利拥有量连续五年居安徽前列的创新浓度。

因此,从“淮河”到“银河”,并非偶然的产业跳跃,而是蚌埠在“拓新”大背景下,基于自身工业基础与资源禀赋,以最小成本、最高效率实现转型升级的理性选择。

商业航天,不是“无中生有”的奇迹,而是蚌埠审时度势、因地制宜所找到的“发展方向”。

敢问苍穹 锚定生产制造基地

从商业角度出发,将商业航天作为城市产业“拓新”首选后,如何在群雄逐鹿的赛道中找准自身定位、实现商业回报,进一步考验蚌埠的战略理性和务实魄力。

与北京、上海、西安等拥有雄厚国家航天资源的城市不同,蚌埠清醒地选择了一条聚焦效益的差异化路径:不做大而全的“航天城”,而是充分发挥工业配套、区位交通与成本优势,锚定“长三角具有重要影响力的商业航天生产制造基地”这一明确定位。

之所以不与一线城市“正面刚”,而是独辟蹊径做生产制造基地。一方面,基于本地坚实的工业底蕴,蚌埠能够实现“现有资产贴现”;另一方面,商业航天研发设计环节固定投入、技术门槛和迭代风险都比较高,蚌埠主动避开这些“高难度”领域,直接奔着产业当前能实现商业利润最大化的批量化阶段发力。

这一战略落地,迅速转化为自上而下的系统行动。

首先,蚌埠市、禹会区成立工作专班,快速落地龙头企业。2019年,九州云箭在对比全国多个城市后,带着PPT直奔蚌埠。彼时,国内商业航天发展处于早期阶段,外界对此还较为陌生,但禹会区委、区政府却已经开始谋划以九州云箭作为龙头企业落地的产业集群。经专业人员研判过后,直投5000万元,推动九州云箭安徽智能制造基地正式落地,成为蚌埠第一家商业航天企业。截至目前,九州云箭多项技术突破“国内唯一”,成为全国商业航天产业的头部企业。

5000万元,“换来”全国多家头部企业纷至沓来。九州云箭之后,蚌埠龙头企业的集聚效应显现,凌空天行、深蓝航天、星河动力等火箭龙头企业,椭圆时空、航天驭星、天仪研究院等,都先后将公司的生产制造基地落地于此。

在政策与资金层面,蚌埠同样给出“真金白银”,构建产业完善的金融资本体系。全市设立多支专项产业基金,覆盖商业航天全周期,包括总规模50亿元的安徽和壮高新技术成果基金、10亿元的安徽新蚌禹启航星箭创业投资基金等。

战略的承载需要物理空间和功能平台作为支撑。位于涂山东畔的蚌埠市商业航天科技产业园作为“核心棋眼”,总投资50亿元,2025年5月已正式开园。园区聚焦火箭总体、关键分系统、卫星部件及地面应用等制造环节,推动企业间在生产制造方面高效协同、降本增效。

发展新质生产力,蚌埠市在因地制宜上做足文章。在当地大洪山,一处废弃矿坑被改建成火箭发动机试验场,是目前华东地区规模最大、功能最全的液体火箭发动机测试设施。

目前,大洪山火箭发动机试验场已为国家院所,星际荣耀、箭元科技等多家商业企业提供多次火箭动力系统试车。

企业回响 看中蚌埠商业空间

《大航天时代:逐浪变革的中国商业航天》一书中曾这么解读传统航天和商业航天的本质区别:“传统航天类似‘郑和下西洋’,国家耗费巨资甚至不计成本投入,更多是为了达到政治、外交等方面目的,经济效益是次要考虑。新航天(商业航天)更像是‘哥伦布航海’,探索新航路本身就是一种商业行为,哪怕是皇室资助下的航海计划,也是以经济回报为目的,事先按照商业逻辑谈好利益分配。”

对蚌埠而言,无论是深厚的工业底蕴、持续释放的政策红利,还是日趋完善的平台搭建与企业招引机制,都紧紧围绕商业本质展开,这正是城市与商业航天产业之间产生的精神共鸣。而对产业链上的企业来说,随着越来越多的竞争者涌入商业航天赛道,经历时间沉淀与行业洗牌已成必然。唯有一切从商业出发。

这一切,率先在蚌埠落户的众多航天企业体会深刻:

深蓝航天,作为国内最早一批开启可回收液体火箭研制的企业,目前已是蚌埠商业航天科技产业园中的一家标志性企业。公司目前在蚌埠建设了其重要的液体火箭生产制造基地,专注于不锈钢薄壁贮箱、雷霆发动机和栅格舵等核心部件的生产,通过技术革新大幅降低贮箱成本并实现减重,其“星云”系列可回收火箭旨在显著降低发射成本。

深蓝太空航天科技(蚌埠)有限公司总经理刘明亮直言:“我们来这里,完全是从成本考虑,蚌埠从地理位置上辐射整个长三角。”“首先,依托蚌埠本地高校,本科生、专科生资源丰富,特别适合制造板块的人力结构。”

更让他们印象深刻的是政府的高效配合超出预期。“不管是投资促进局还是科技工信局,只要你提出需求,相关政府部门都会不遗余力帮忙对接资源、降低成本。”

深蓝航天现场分享了一次政府部门支持产业发展的经历:“刚来蚌埠的时候,公司需要本地焊接检测服务,政府很快就组织了多家本地企业对接,如果我们觉得费用高,政府还会出面协调。”

运输成本的控制同样也是公司选择蚌埠的关键,深蓝航天相关负责人介绍:“火箭贮箱体积大、运输敏感,蚌埠在长三角区域具有天然区位优势和交通枢纽优势,运输成本大大降低。”

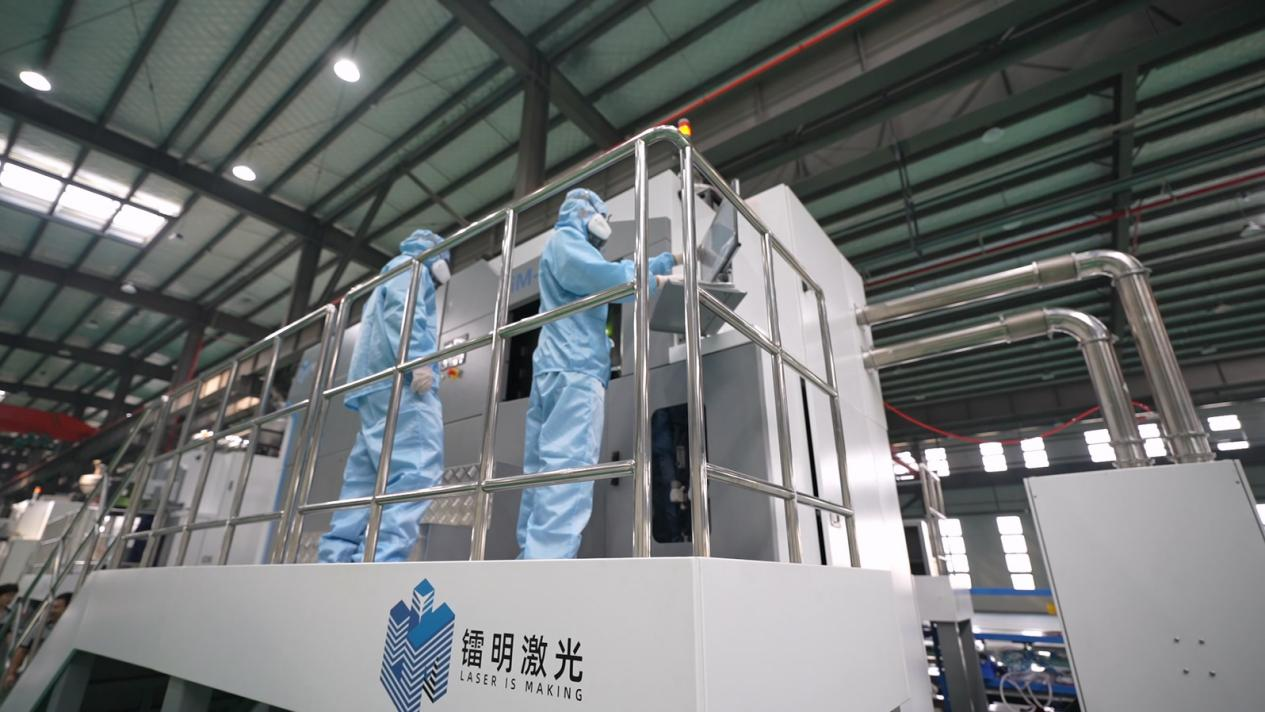

深蓝航天等商业航天企业的落地与发展,不仅为企业自身带来利润空间,更吸引了一批像镭明激光这样的高端制造配套企业纷至沓来。作为鑫精合集团旗下专注金属3D打印的子公司,镭明激光负责人分享,企业选择蚌埠,关注的是这里已经快速成型的航天制造生态。

“火箭发动机中有大量复杂构件,传统工艺周期长、成本高,3D打印可以大幅压缩制造流程。而在蚌埠,我们能近距离服务像深蓝航天、九州云箭这样的客户,响应速度更快,协同研发也更顺畅。”镭明激光负责人表示。

贴近客户、贴近产业链、降低综合成本,是像镭明激光这样的核心部件企业选址的重要考量。蚌埠商业航天科技产业园“火箭—发动机—打印—通信”的闭环生态,这正是镭明激光所需要。

同样被蚌埠日益完善的商业航天产业链所吸引的,还有易科奇通信技术有限公司。易科奇通信技术有限公司,专注于卫星通信载荷和5G基站芯片,是商业航天中不可或缺的“通信神经”。公司于2024年9月签约落户蚌埠商业航天科技产业园,2025年6月正式投产。

航天之城 蚌埠路径响亮出圈

在蚌埠的航天产业叙事中,“商业”始终是贯穿一切的主线。商业航天不是飘在空中的概念,而是算得过账、落得了地、看得见回报的坚实产业。

从深蓝航天制造与运输成本考量,到镭明激光和易科奇的产业链协同需求、技术生态与产业氛围,可以看到,蚌埠商业航天产业“出圈”的背后,是城市真正读懂了商业航天的本质,俯身做好成本的文章、配套的文章、服务的文章,与企业实现“双向奔赴”。

不仅如此,在蚌埠商业航天产业迅速崛起的过程中,“大院大所”也从未缺席。《蚌埠市商业航天产业发展规划》《商业航天产业招商行动方案》《大洪山综合试验平台建设方案》《商业航天展示中心规划设计方案》由航天八院编制,禹会区与上海航天国合科技发展有限公司签署战略合作协议。目前,全产业链与航天六院、一院、五院、北航、西工大、中科大等持续开展了深度交流合作。

由此,始终围绕着商业航天的商业本质,蚌埠梳理出一条清晰可行的发展逻辑:产业战略下建园区和重大设施,合作大院大所与金融资本,用“重资产”换“轻资产”,打造和完善蚌埠商业航天产业链,进而在产业生产制造领域实现商业闭环。

蚌埠禹会区作为当前蚌埠市商业航天产业主要落地的区域,禹会区委常委、副区长王宏洲在谈到该产业的未来规划时信心十足:“计划五到十年时间,围绕卫星、火箭、上游元器件、零部件产业链,本地商业航天产业落地企业将达50家以上,产值实现100亿-300亿突破,蚌埠将成为长三角具有重要影响力的产业制造基地。”

当商业航天成为“风口”,不少城市纷纷入局,但蚌埠的产业思路却显得尤为独特。它不是依靠国家队的雄厚资源,也并非凭借一线城市的资本虹吸,而是决胜于对商业本质的深刻洞察、对制造成本的把控和对产业生态的培育,走出了一条务实而清晰的“蚌埠路径”。

评论