编辑 | summer

在这个被流量与数据重新定义的时代,我们该如何衡量一次真正的成功?以攀登为例,无数书籍中关于山峰的记述早已超越了地理意义上的高度。它们不再仅仅是关于如何克服严寒、缺氧与险峻的地形,更多的是在追问:当一个人选择走向高处,他最终希望抵达的,究竟是众人瞩目的聚光灯下,还是内心深处那个更为坚定的自己?

这促使我们思考,新时代语境下的“成功”,其内核是否正在发生一种迁移。它或许不再仅仅依赖于外界颁发的勋章、响亮的头衔。一种更深层、更个人化的价值标准正在浮现:对自我极限的清醒认知,对挑战过程的全然投入。

本期特别策划中,我们选取了一组关于对话自我内心的书籍,我们希望由此阐明,任何价值的评判,最终都需要回归到“人”的本身。它关乎勇气、毅力与对自然的敬畏,而非仅仅是打破纪录的冲动或附着于其上的商业叙事。当我们把目光从外在的标准移开,投向那条通向内心的、更为孤寂也更为真实的路径时,或许能重新发现,什么才是支撑一个人走得更远、站得更稳的真正基石。

PART 1 攀登的“起点”

所有的父母都希望自己的孩子能够得到最好的照顾和教育,然而,父母能够给予自己深爱的孩子们的资源、天赋、机会却不尽相同。

美国社会学家安妮.拉鲁(Annette Lareau)深入不同阶层的家庭,进行了实地观察,出版了《不平等的童年》一书,专门阐述美国家庭不同阶层的教育,赤裸裸地不断提到“阶层”。

在十年间,她断断续续采访了88个家庭,书里着重描写了12个家庭:如中产阶级家庭、工人阶级家庭、领救济金的贫穷家庭、黑人白人家庭、混血家庭,离异家庭…… 她的观点并不复杂:中产阶级教养孩子是“协作培养”。

与之相对,工人阶级和贫困家庭是“成就自然成长”。在她看来,种族的影响敌不过阶级的影响。不同的教养方式在孩子进入学校和社会后会显示出差异。

整体来看,本书以内容丰富的故事情节和极富洞察力的生活细节,考察了不同阶级家庭孩子在学校和在家里的生活,从而确认了,父母的社会地位会以一种在很大程度上是无形的但又是强有力的方式冲击着孩子的人生经历,并标识出了不平等的社会地位是如何影响教育方式的。

荐书:《不平等的童年》

作者: [美]安妮特·拉鲁

出版社: 北京大学出版社

出品方: 培文

副标题: 阶级、种族与家庭生活

译者: 宋爽 / 张旭

PART 2 教育的意义

“上大学”寄托了万千家庭改变命运的梦想。然而金榜题名之后,学子是否如想象那般顺遂?不同社会经济背景的学生在毕业出路和职业前景上的差距是如何拉开的?

《金榜题名之后》这本书揭示了大学生在上大学过程中遭遇的一种隐性的挑战:是否洞察大学场域的“游戏规则”,掌握其中“默认”为常规的一系列认知和实践模式。

本书也关注了意义感在出路获得中的重要作用,指出了在当前的社会背景下,内化主流价值信念、扩充“文化工具箱”有助于帮助大学生走出生涯目标迷失的困境,从而更高效地利用大学资源,获得生涯出彩机会。

荐书:《金榜题名之后》

作者: 郑雅君

出版社: 上海三联书店

副标题: 大学生出路分化之谜

PART 3 成为精英意味着什么?

“比你优秀的人比你还努力”,这句话足以概括精英社会的现状。努力就会成功吗?也许。

但历经万难成为人上人后,顶层的生活并没有想象的那么安逸。昂贵的教育投入和工作所带来的人格异化与时间饥荒,是成为精英必须付出的代价。

在《精英陷阱》一书中,耶鲁大学教授丹尼尔·马科维茨从精英身份出发,揭露了20世纪中叶以来优绩主义给美国带来的阶层分化与结构失衡。美国生活的一条公理是:一个人的优势或成就理应来自个人的能力和努力,而非世袭的地位和身份。但恰恰是这种主导社会的优绩主义教条,打造了新的特权的集中和传递机制。

马科维茨运用海量数据揭示了优绩主义的内部机制和后果:中产阶层的工作岗位边缘化,收入停滞,与劳工阶层逐渐趋同;精英则通过垄断教育资源和高薪职位积累大量的财富,同时自身陷入竞争和内卷的困境。

这是一个社会流动口径收窄、结构趋于病态的局面,一个对所有人都无益的陷阱。作者呼吁,美国应该降低教育的竞争激烈程度,让中等技能的劳动力重新回到经济生产的中心。

荐书:《精英陷阱》

作者: [美] 丹尼尔·马科维茨

出版社: 中信出版社

副标题: 美国的优绩神话如何助长不平等、瓦解中产和吞噬精英?

译者: 白瑞霞

PART 4 何为真正的价值?

当所有人坚信“努力就能成功”,失业便是一种“原罪”。这些曾站在金字塔尖的人,为何成了劳动力市场的“隐形人”?“你失业,一定是你不够好。”社会的偏见像一张无形大网,将他们困在自我怀疑的怪圈里:

应聘时,被招聘者质疑“6个月没找到工作,是不是你哪里有问题”;社交时,既想通过人脉寻求工作机会,又怕显得自己过于功利;聚会时,被朋友问及“现在做什么”,以“基本决定退休了”来避免尴尬;甚至连婚姻也因经济压力和偏见而变得岌岌可危……

但失业,真的是失业者的错吗?

招聘偏见、社交压力、社会歧视、自我否定层层滋生,逐渐形成一种看不见的“污名陷阱”。这种陷阱源自全社会对优绩主义的追逐与推崇——仅认可世俗成功,从而轻易否定失业者的全部人生价值。

美国知名失业问题专家奥弗·沙龙,带你走进139位失业者的真实生活,在《污名陷阱》一书中,作者用社会学的利刃戳破优绩主义的神话,为每一个落入污名陷阱的人指明突围之路。

本书以跨国视角,剖析裁员潮背后的共性危机,激发全球打工人的深刻共鸣。如果你正经历职业崩塌的痛苦,或试图认清“努力就有回报”背后的社会残酷真相,这本书会让你看见:失业不是个人的失败,而避免落入污名的陷阱,需要我们重新定义什么是真正的价值与公平。

荐书:《污名陷阱:对高学历失业者的社会性围猎》

作者: [美] 奥弗·沙龙

出版社: 中信出版社

出品方: 中信·万物

译者: 王瀚 / 杨子钰

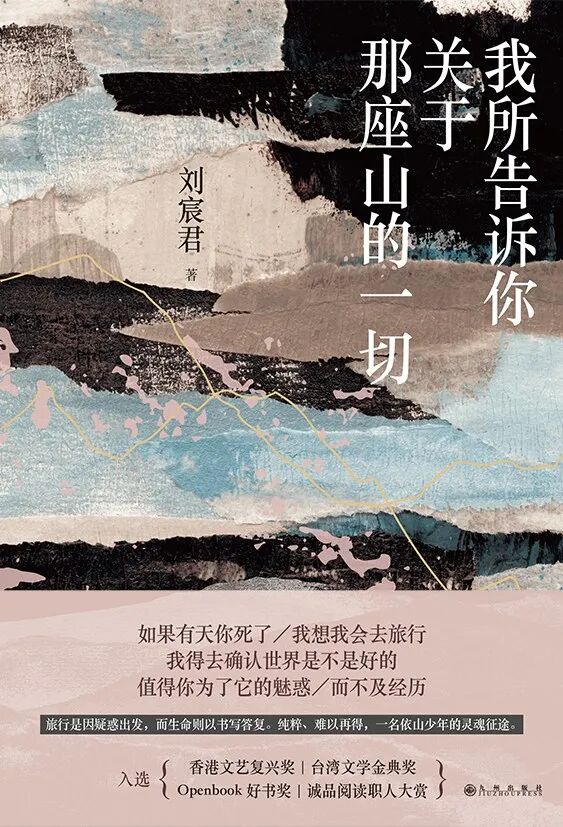

PART 5 我所告诉你关于那座山的一切

旅行是因疑惑出发,而生命则以书写答复。2017年春,刘宸君与旅伴梁圣岳从印度出发, 一路前往尼泊尔登山旅行,途中却遇上当季罕见大雪,受困岩洞。当搜救队在受困第四十七天找到两人时,刘宸君已在三天前过世。

他贴身携带的手稿由旅伴带了回来。在家人同意下,刘宸君的挚友选编他留下的游记、诗歌、书信、日记,汇聚成这本《我所告诉你关于那座山的一切》。

从印度到尼泊尔,刘宸君坦露途中的情感拉扯;受困洞穴,刘宸君怀抱恐惧又仍望向未来;而对生命、文学、爱情的省思,刘宸君更不曾停止。这一切,留存于书中的游记、诗歌、手札,让人见证一颗敏锐深沉的灵魂,也感受其坚毅与迷惘、追寻与神伤。

我们能看到一名少年对未知的纯粹追寻,也能感到远超其年龄的巨大哲思。刘宸君以山为核心,从实体延伸出更广阔的情境。伴随外在步履,内在时时激烈辩证,受困时也仍未止笔,刘宸君充分展现了跋涉、思辨、生死皆密不可分的自然书写。

荐书:《我所告诉你关于那座山的一切》

作者: 刘宸君

出版社: 九州出版社

出品方: 后浪 / 后浪文学

尾

当“优绩主义”成为新时代的成功标准,

它仿佛时刻在告诉我们:

成功是因为你够努力,

失败是因为你不够强。

却刻意掩盖了有人生在峰顶,有人从谷底出发的事实。

但这对吗?

在这个被流量与优绩主义影响的时代,

我们不禁思考何为真正的成功标准。

在TOPHER看来,

真正的成功或许不在别人的评价之中,

而存在于即使没有观众也依然能够不放弃前行的过程中,

存在于不放弃攀登人生高峰的每一个脚印中。

评论