10月26日10时许,随着“聊热入济”工程北线齐河段潘庄引黄干渠顶管处最后一处断点打通,由济南能源集团投资建设的“聊热入济”长距离供热工程实现全线贯通,开始全线冷态调试,将在今冬供暖季投入运行。

据了解,“聊热入济”是省级重点项目,管线总长度150公里,跨越三市五县区17个乡镇140个自然村,涉及县道、乡道、高速公路、铁路、河流等重要点位110处。这远非一条普通管道的铺设,它既是济南在优化民生保障棋盘上落下的一枚具有战略意义的“重子”,更是“双碳”目标下城市能源供给系统转型的重要实践。

战略布局:“外热入济”构建省会能源安全新体系

加快“外热入济”等长输供热工程建设,保障能源安全,推动绿色低碳发展......这些简洁有力的文字,连续多年出现在济南市政府工作报告中,字里行间折射出一座城市对能源命题的深远考量。

“聊热入济”工程的核心,是打破行政区划界限在更大范围内优化配置能源资源。济南能源集团相关负责人表示,“聊热入济”将聊城等地的电厂富余热能和工业余热“变废为宝”,为济南提供了稳定、清洁的“域外热源”。这不仅是解决济南自身供热需求的妙手,更是构建区域能源共同体,提升省会经济圈韧性的关键一步。

“聊热入济”项目北线以信发集团信源电厂为主热源,供热区域包括起步区及济南市区东部;聊热南线、“石热入济”热源混合后进入城区,供热区域主要包括济南市区西部。国网山东省电力公司为沿途6座大型加压泵站提供充足电源,助力暖流穿山越河奔向济南市区。“聊热入济”工程达产后,将解决济南市约1亿平方米的供热需求。

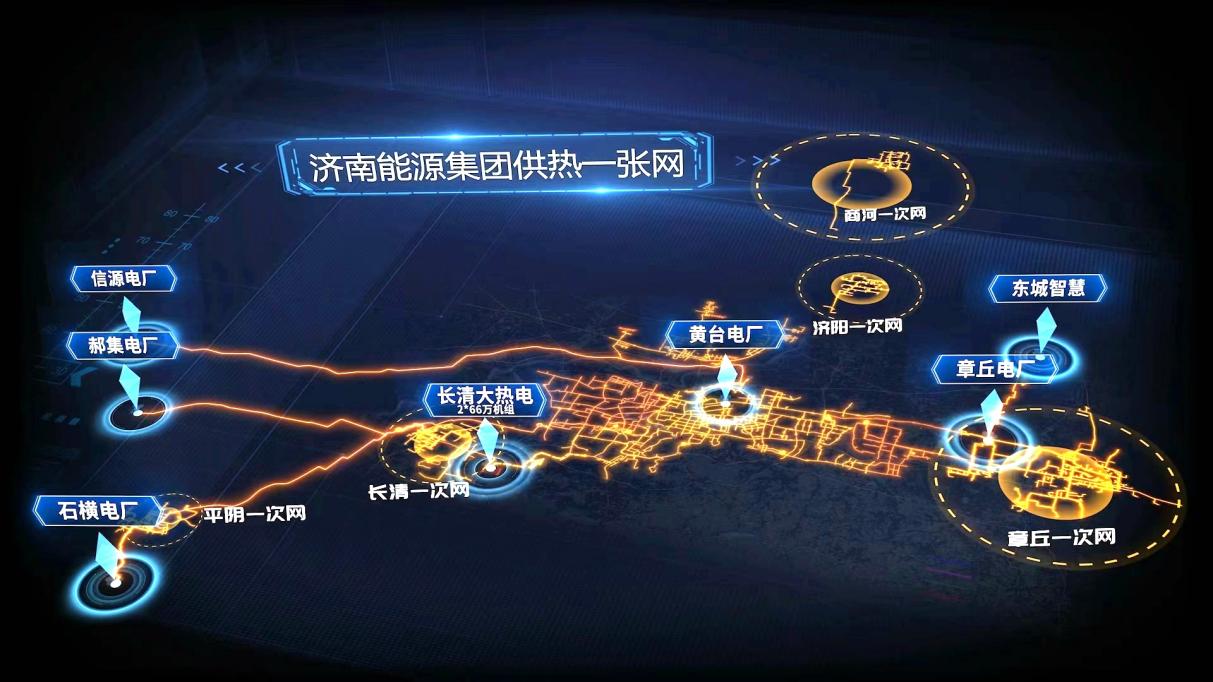

近年来,济南能源集团将供热保障作为重要民生工程,“聊热入济”项目的全线贯通是补强能源“一张网”建设的重要一环,它与“石热入济”“长清电厂”等重大工程一同构建起“一网多源”的供热体系,有力推动济南市能源结构深度转型。

随着2025-2026采暖季日益临近,济南能源集团正开足马力、全力以赴,为全市3.96亿平方米供热面积的平稳运行保驾护航。

攻坚克难:技术创新保障热脉穿越多重障碍

将百公里外的热源“搬运”进城,谈何容易。“聊热入济”工程是国内目前技术最复杂、输送距离最长的长输供热项目之一,这条“供热长龙”的铺设,是一次对技术、管理与协调能力的极限挑战。整个工程宛如一条埋在地下的“超级暖气管”,其技术难度超乎想象。

据了解,其中一项难点在于“保温和应力控制”。热水在长途奔进中,温度每下降一度,效率就损失一分,同时,管道受热膨胀冷缩影响,产生的应力足以扭曲甚至撕裂钢铁。项目团队采用最先进的保温材料和结构,确保热量“跑得远、丢得少”,通过一系列创新设计,像“太极推手”一样,巧妙地化解了这股巨大的管道应力。

此外,工程沿途需穿越黄河、公路、铁路、密集的市政管网等上百个关键障碍,如同进行一场不间断的“微创手术”。为攻坚克难,项目团队采用了盾构、顶管等多种非开挖技术,确保不对沿线生态和既有设施造成破坏。工程配套建设的黄河下游首条穿越黄河的供热专用隧道工程,也创造了供热隧道的全国之最。“能源铁军”日夜奋战,在最短的时间内铺设完成了这条全国最长、管径最大、供热能力最强的“地下长龙”。

在项目攻坚过程中,“能源铁军”连续安全稳定作业,省市区县各级相关部门大力支持、协同推进,为“聊热入济”项目的全线贯通提供了有力保障。

绿色效能:工业余热变废为宝的降碳答卷

在“双碳”目标成为全社会共识的今天,任何重大工程的上马,都必须算清一笔“绿色账”,“聊热入济”工程正是一笔效益显著的“减排账”。

“聊热入济”工程输送的并非传统燃烧产生的热,而是将聊城等地发电厂在发电过程中产生的、原本要通过冷却塔排入大气的巨大“废热”进行回收。通过加装大型吸收式热泵等装置,将这些低品位的工业余热“提取”出来,变为城市供暖的高品位清洁能源。

这种“变废为宝”的模式,实现了能源的梯度利用,极大提升了区域整体的能源综合利用效率。据了解,“聊热入济”工程达产后,每年可节约标煤129万吨,同时大幅降低二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放。

这笔沉甸甸的“绿色贡献”,将为济南打赢蓝天保卫战、优化营商环境提供坚实支撑,也为山东如期实现碳达峰注入了强劲的“泉城动能”。

智慧赋能:数字化驱动供热运行新范式

这条能源动脉的强大,不仅在于其钢筋铁骨,更在于它被赋予了智慧的“大脑”。在项目的智慧调度中心,巨大的电子屏幕上,流量、压力、温度等数以万计的数据实时跳动,基于工业互联网和数字孪生技术构建的智能控制系统完整勾勒出整条管线的“生命体征”。

“我们的管道是‘会思考’的。”济南热力集团现场负责人形象地比喻。“系统能够根据气象预报、历史数据和用户端的实时反馈,精准预测未来72小时的供热负荷,自动指挥泵站、阀门进行响应,实现‘源-网-站-户’的全程智能联动、按需分配,让每一份热量都物尽其用。”

这一切的实现,有赖于济南能源集团大力推进数字化转型。集团打造“智慧供热大脑”长输管网综合管控平台,基于GIS地图构建长输管网模型,“供”与“需”的平衡更加优化,为供热系统的安全运行提供全方位守护。

与此同时,集团所属济南热力集团已成功部署并常态化运营长航时无人机智能机库系统,“空中巡、脑中算、地面办”的闭环,也让这条地下生命线的运营维护迈入了数字化、智能化的新阶段。

可以说,“聊热入济”项目不仅是物理意义上的基础设施,更是济南推动新旧动能转换,以科技创新重塑城市治理模式的标志样本。

民生温度:供热保障支撑城市韧性与百姓幸福

近期,我国首份《城市综合发展指数报告(2025)》发布,济南位列全国第五,在“韧性”维度测评中,济南排名第六。“韧性”维度测评中,基础保障是一项重要指标,作为北方城市冬季最基本的民生底线,供暖的服务品质直接映射着一座城市的治理精度与民生温度。

“聊热入济”工程正深刻作用于这一维度。它带来的不仅是供暖面积的物理增加,更是供热品质的系统性革新。稳定、清洁的“外热”,将极大缓解因极端天气、局部问题导致的供热波动,增强供热的可靠性和均衡性,提升城市基础设施抗风险能力。

未来,济南能源集团将依托ERP智慧系统,探索更为个性化的供热服务。当市民在寒冬中享受恒定如春的室温,当窗外的“泉城蓝”因减排而更加明澈,这种切身的获得感与幸福感,将凝练为城市综合竞争中最温暖的民生底色。

“聊热入济”,一条管道,牵动一城。它联通的,是废弃能源与城市核心需求的时空距离;它平衡的,是经济发展与环境保护的宏大命题;它彰显的,是一座千年古城在时代浪潮中,以改革创新破解发展瓶颈的雄心和智慧。这股温润暖流,将悄然改变泉城的能源基因与发展脉动,为新时代社会主义现代化强省会建设注入更多能源力量。

来源:推广

评论