2003年5月,戛纳天空飘着伊斯坦布尔的雪,《远方》淡薄的亲情和人的孤独润物细无声地潜入观众的心底,一举捧得戛纳电影节评审团大奖和最佳男演员奖:

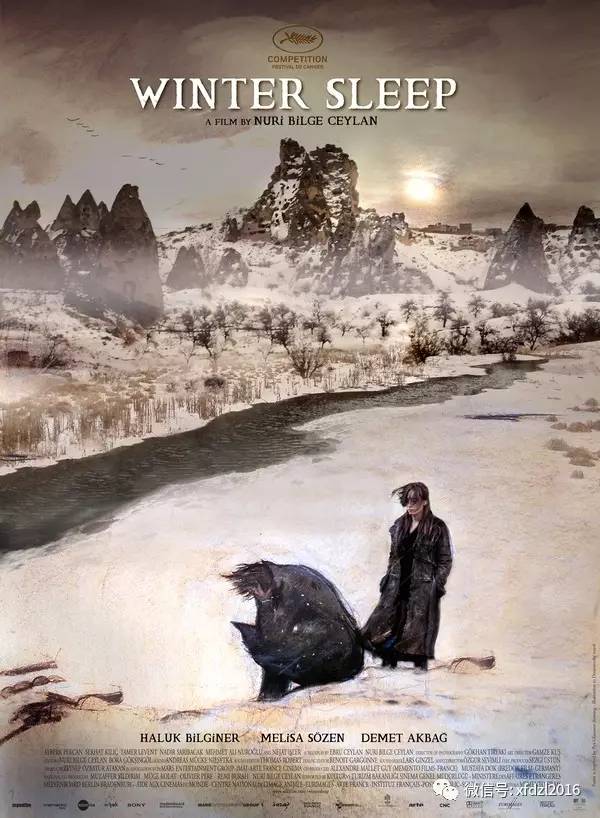

导演锡兰至此成为戛纳宠儿:描述隐瞒真相引发悲剧的《三只猴子》赢得2008年戛纳最佳导演奖,《安纳托尼亚往事》(2011)、《冬眠》(2014)展示幽微、复杂的人性,相继摘得戛纳评审团和金棕榈大奖。

中产大叔的审慎魅力

契诃夫不仅教会锡兰“面对生活的态度”,还给后者带来了创作上的灵感。《小公务员之死》描述一个喷嚏引发的命案:不慎将唾沫溅到将军身上的小公务员诚惶诚恐,再三道歉;不胜其烦的将军大发雷霆,小公务员肝胆俱裂,一命呜呼。

《冬眠》以《小公务员之死》似的故事展开,喷嚏变成了飞向车窗的石头,在瑰丽、神奇的卡帕多奇亚地貌的衬映下,贫富阶层和家庭内部的隔膜、矛盾更趋激烈、复杂。

锡兰以朴实无华的镜头围绕慈善展示人生困境和人性的复杂,对白犀利、深邃,对弱者的同情保留了必要的分寸和克制。

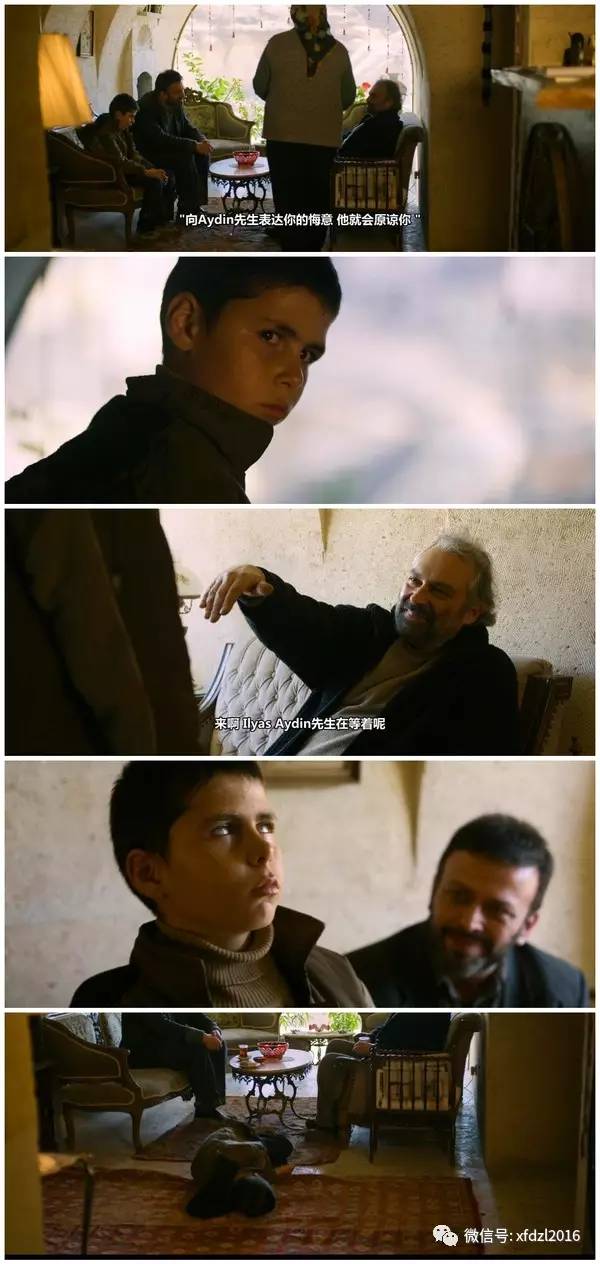

作为洞穴旅店老板、专栏作家、土豪、名流,艾登不乏仰慕者,也不缺憎恨他的穷人。因侄子砸坏艾登的车窗,本就拖欠房租、官司缠身的叔叔生怕报复,几次三番找上门来道歉,并逼着小孩向他行吻手礼。当着家人,亲切、随和的艾登笑着伸出手去。可怜的孩子怒火攻心,昏厥于地。

作家王梓夫讲过一个“最小的因生活所迫自杀的男人”:湖北鱼木寨一个11岁的男孩(父亡母嫁),无钱按乡规请帮忙插秧的乡亲喝酒,遂上吊自杀。

艾登的烦恼不止于此,老夫少妻的感情世界,如同白雪覆盖的高原进入了冬眠。尼哈儿善良、坦荡,觉得自己所有美好的品质都在与丈夫的冷战中消亡,慈善事业成为她的精神支柱。艾登的姐姐对其嗤之以鼻:“她整天趾高气扬,觉得自己很圣洁,想用救赎别人的方式来养活自己。圣洁不是向饿狗扔骨头。”

尼哈儿认为艾登成熟、公平、诚恳,但有时又利用这些品质轻视、羞辱、击溃别人,“对你而言,信仰是陈旧无知的标志。你也憎恨毫无信仰的人,因为他们既无理想又未皈依宗教;保守的太保守,激进的过于激进,大家都是坏蛋。你总是自吹自擂,什么时候为你不喜欢的人做过辩护?一次都没有。”

艾登也有委屈之处。是否该反抗邪恶?“犹太人应该自觉走进集中营,这样就能抓到希特勒?他会说:‘人都到齐了吗?再多放点毒气吧’。”艾登坚决铲除邪恶的观点本来无可指摘,尼哈儿则一厢情愿地认为“让小偷把桌子偷走”未尝不可,冀望于小偷良心发现进行忏悔,大有为了抬杠而抬杠的味道。

在河里拼命挣扎的马,最终被扼住喉咙,精疲力尽地跪倒在岸边喘息。

马犹如此,人何以堪?

艾登夜里来到洞穴,默默地抚摸马鬃,如同抚慰尼哈儿痛苦的灵魂。前往首都写作《土耳其戏剧史》之际,他解开缰绳放马归山,饱含让妻子自由驰骋的意味。

昏厥的男孩侥幸逃过一劫,尼哈儿将艾登匿名捐献的巨款转赠给男孩家,任其支配,不附加任何条件,满以为尽善尽美。这种简单粗暴、事先不征求被捐赠者意见的慈善方式,有人欢迎,有人则不。

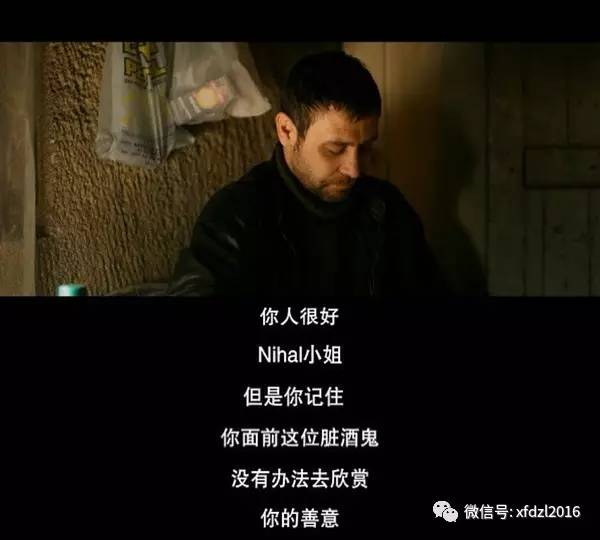

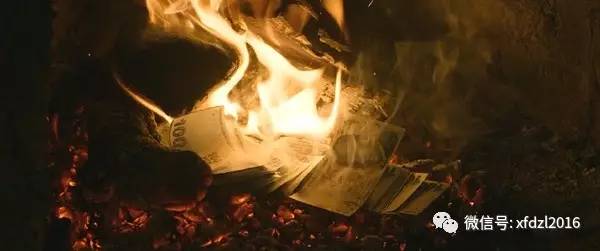

男孩的父亲终日酗酒,没有工作,穷得只剩下一身傲骨,再多的钱也无法夺走他仅有的东西。

眼看足以改变无数人命运的巨款被付之一炬,尼哈儿哭倒在地。

艾登发现自己无法远离爱人,情愿低下高傲的头,希望迎来生活的转机:“让我们一起生活,随你的心意。原谅我。”

优势可能转化为傲慢与偏见,包括年龄,以及居高临下的道德激情。美好的心意需要恰当的方式去实现。尼哈儿突然发现,艾登“好心不一定有好报”的老生常谈绝非自私、迂腐,反倒散发着中产大叔的审慎魅力。养尊处优、缺乏底层经验的她,还有很多东西需要学习。

锡兰的苹果

《安纳托尼亚往事》可能是锡兰最好的作品。

被害者最后的晚餐,寓意凶手即将面临最后的审判:

检查官纳斯特领着医生、警察、士兵、挖掘工和两名杀人嫌疑犯在安纳托尼亚高原寻找抛尸地点,满以为马到成功的差事,逐渐演变为各色人等审视和发现自我的漫长过程。

时常在旷野里乱枪扫射的警察,缘何眼眶里蓄满了泪水?锲而不舍的人们和黑夜中走走停停、偶尔还会熄火的汽车,是否寓意土耳其还在加入欧盟的道路上艰难跋涉?自1987年申请入盟,不再摸着石头过河的土耳其发布了数千项改革措施保障民主和人权,像凯末尔发动革命一样百折不挠。

“我朋友的妻子预计自己会在某一天死去,最后真的在那一天毫无征兆地死了。”长夜漫漫,打发时间的话题数不胜数,纳斯特为何对朋友的亡妻牵肠挂肚?见多识广的医生西蒙有些不知所措。

高原无言,林木萧萧,车灯下翻飞的树叶闪耀着黄金般的光泽:

此处无声胜有声的长镜头凝重、华美,尽显锡兰倾倒众生的影像魅力:一边在探察死亡真相,一边是内心的隐痛和对往事的追问。

从山坡上滚落的苹果掉进水沟,也许被人捡拾,也许就此腐烂——

《安纳托尼亚往事》点到即止、回味无穷,每一处景致、每一个人物的情感波动都是那么真切动人。果自飘零水自流,似在暗示那具尸体和纳斯特朋友妻子的命运:无人关心苹果因何离开树枝,谁知道你为什么和怎样死于非命?

“屠夫想的是肉,羔羊惧怕的是刀。”士兵担心越界进入军事禁区,警长纳西承受着纳斯特的压力和妻子的抱怨,疑犯凯南喝了太多的酒,搞忘了埋尸的确切地点,那棵该死的白杨树究竟在哪儿?折腾了大半宿还是英雄白跑路,火冒三丈的纳西对着凯南拳打脚踢,纳斯特赶紧上前制止:“你知不知道查案的新规定?就我们这个样子还想加入欧盟?!”

疲惫不堪的一行人来到村长家里打尖,受到热情款待。村长有村长的难处,村长的女儿思米莱有着不可思议、超凡脱俗的美貌,仿佛造物主对人间苦难的抚慰。

大师的镜头就是这么牛,不着一语、占尽风流:别人都是茶水,惟有凯南弟弟(疑犯之一)得到一罐可乐,思米莱心地之善良、观察之敏锐尽在不言中。

昏昏欲睡、心如死灰的凯南不由得开始啜泣,惊鸿一瞥足以痛彻心肺:生命中一切美好的事物即将远去,毫无挽回的余地,以致出现了幻觉,死者亚撒栩栩如生地坐在他的面前。

“像老鼠一样活着,又像老鼠一样死掉。”亚撒不是那么无辜,凯南亦有可怜之处,前者的儿子居然是后者的亲生子。严禁疑犯吸烟的纳西,主动点燃一支烟塞到凯南的嘴里。

黎明时分,序幕里出现的亚撒的爱犬守侯在一片田地里,表明主人就在附近。挖掘出来的尸体被捆成粽子,纳西勃然大怒:“人都死了,干吗还捆成这样?你这个丧尽天良的混蛋!”

起草现场调查报告时,纳斯特冒出一句“死者长相酷似克拉克 盖博”,都想轻松一下,轻松得起来吗?凯南捆绑尸体真的是因为车子太小装不下?

影片不厌其烦地交代现场调查报告和尸检报告的形成过程,旨在揭示善意也会驱使人们掩盖真相:虑及士兵的处境,纳斯特若无其事地改动埋尸地点,倒也无伤大雅;助手一再提醒尸检显示死者系活埋致死,眼里只有孤儿寡母的西蒙置若罔闻,睁着眼睛说瞎话减轻凯南的罪责,为的是其子一旦破解身世之谜,感觉会好受一些,他的父亲并未丧尽天良。

“朋友的妻子”其实就是纳斯特的妻子,因其酒后失身,心碎的妻子以自杀作为惩罚;西蒙一回去就打开前妻的相片,他们有着怎样的爱恨缠绵?

所谓流水不争先,高手比拼的是内力,锡兰的镜头紧随生活和自然的节奏,往事的面纱欲隐还现,如同那只随波逐流的苹果吐露淡淡的芬芳和忧愁。

评论