文|未来迹FutureBeauty 陈龙

编辑|吴思馨

一直以来,细胞自噬(Autophagy)都是美妆科研的“隐藏王牌”。

这一机制允许细胞清除受损或多余的蛋白质与细胞器,并将其分解为可再利用的能量和养分,从而维持细胞稳态与生命活力。换言之,细胞自噬是细胞层面最核心的“自净与修复系统”。

它的重要性早已在科学界得到充分验证。2016年,日本东京工业大学教授大隅良典因发现“细胞自噬在减缓衰老中的关键作用”而荣获诺贝尔生理学或医学奖;2023年,《Cell》杂志在更新的抗老研究框架中,也将“巨自噬功能丧失”列为细胞衰老的核心标志之一(目前由原12项扩展至14项)。这些研究共同指向一个结论——细胞自噬不只是生命维稳机制,更是抗衰老科学的底层逻辑。

也正因如此,细胞自噬成为化妆品行业无法回避的研究方向。早在诺奖之前,欧莱雅、宝洁、珀莱雅等企业就已陆续启动细胞自噬在皮肤衰老领域的应用探索,尝试从细胞层级重塑肌肤的“自我更新力”。然而,这一研究方向仍处在“暗中角力”的阶段,多数品牌在研发中验证了相关机制,却尚未在市场端以“细胞自噬”作为明确的功效主线。

但这种“低调探索”并不意味着轻视。相反,恰恰说明细胞自噬的门槛之高与潜力之大。它兼具科学严谨性与商业稀缺性,是少数能同时连接“抗老”“抗氧”“修复”三大功效的基础机制。对于未来的美妆科研而言,细胞自噬不只是一个概念,而是一条尚未被充分开掘、但价值极高的核心抗老路径。

细胞自噬尚未爆火,却早已被摆上实验台

虽然“细胞自噬”这个词在大众视野中尚未爆火,但在科研与高端护肤领域,它早已不再陌生。《FBeauty未来迹》梳理发现,从国际巨头到本土品牌,越来越多的美妆企业已将细胞自噬纳入研发议程,把它视为连接抗老、美白、修护等多重功效的新科学通路。

从资生堂到宝洁,再到欧莱雅、雅诗兰黛等集团,细胞自噬相关研究早已从实验室延伸至产品端。

资生堂通过传明酸、山茶籽提取物等成分激活MAPK与mTOR通路,从而提升自噬水平,帮助皮肤细胞清除受损结构、促进再生;宝洁旗下SK-II、OLAY通过Pitera™、革糖素、净化型烟酰胺等活性物,验证其促进自噬体形成、清除AGEs的潜能。

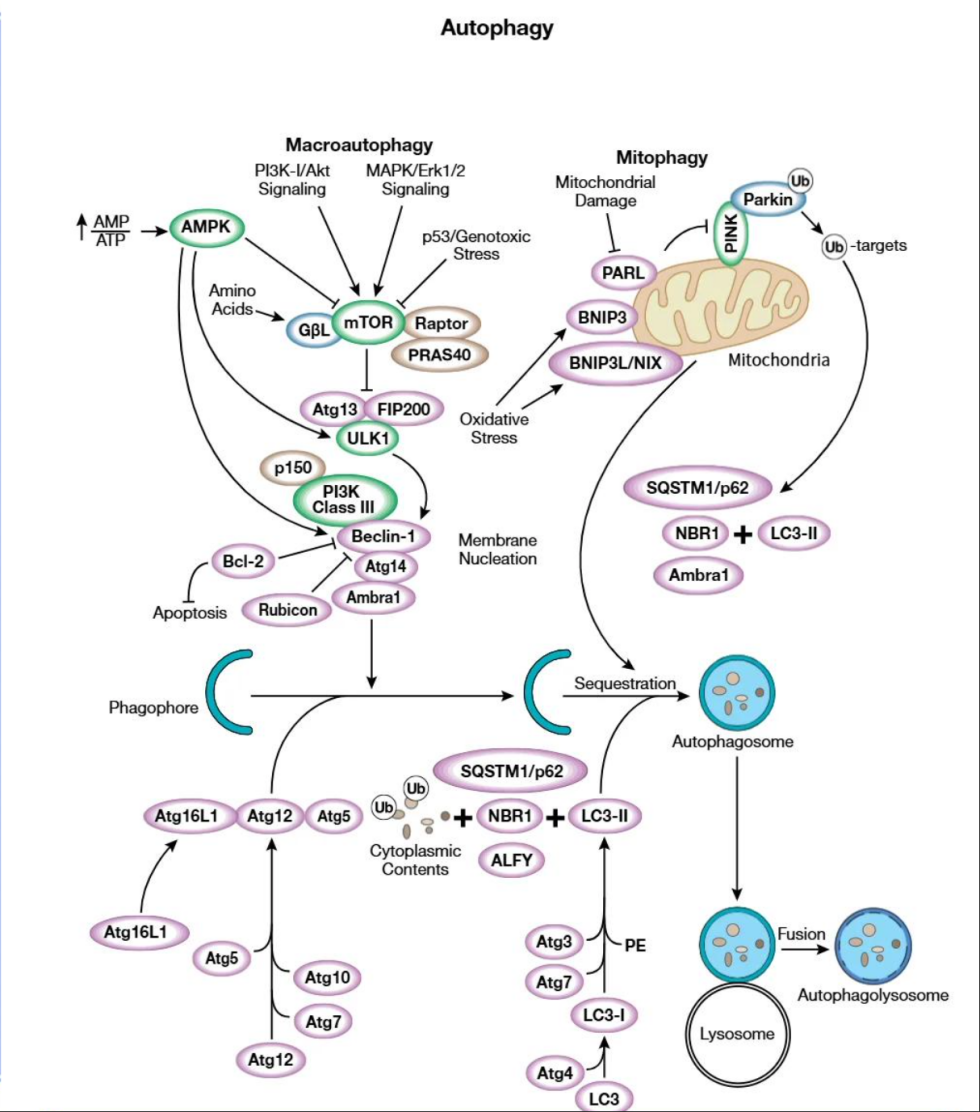

欧莱雅与拜尔斯道夫则聚焦于线粒体自噬,通过AMPK与PINK1-PARKIN通路,提升细胞能量代谢与抗氧化能力;雅诗兰黛、小棕瓶及其酵母提取物成分的研究,则延伸至黑色素细胞自噬领域,通过“夜间清理”机制减少色素沉积。

与此同时,越来越多的国货品牌也在跟进:上美股份以“活肤因(TIRACLE PRO)”激活皮肤自噬;欧诗漫以“珍白因Pro”实现细胞自噬能力提升273.47%,并已申请专利;珀莱雅、林清轩、稀物集等品牌也在自研成分中探索通过细胞自噬提升修护与亮肤功效。

然而,尽管细胞自噬的研究正在迅速扩散,它在市场传播中依然处于“幕后位置”。

品牌通常不会直接将“细胞自噬”作为核心卖点,而是让它成为功效机理的一部分。例如OLAY和欧诗漫在美白产品中利用自噬清除黑色素小体,但消费者感知到的更多是“去黄抗羰”“全链路美白”;PDRN的抗老功效,本质上部分也源于通过线粒体自噬清除受损细胞器、降低ROS产量,但通常被更通俗地包装为“线粒体抗衰”。

这种“藏在后端”的表达方式,一方面源于自噬概念的传播难度,另一方面也体现了科研与市场之间的落差:在成分逻辑复杂、机理抽象的情况下,品牌往往更倾向于以可感知的语言取代专业术语。

另一方面,从应用层面来看,细胞自噬的实践路径也呈现出几个共性特征。

其一,目前细胞自噬多出现在高端线或高科研投入产品中。由于自噬调控涉及精确的刺激与反馈机制,轻微应激可激活皮肤防御,但过度则可能引发细胞损伤,这使其成为“高门槛科技”的典型代表,也符合“前沿科技匹配高端品牌”的市场逻辑。

其二,无论外资还是国货,品牌都开始在自研成分中验证细胞自噬通路,从而在科研层面打造“诺奖同源”“细胞级修复”等标签,提升科研话语权。比如玻色因Pro、活肤因(TIRACLE PRO)、珍白因Pro等新成分的研发均围绕自噬机制展开验证。

总体来看,细胞自噬的“话语权争夺战”才刚刚开始。

过去几年,这一机制因过于复杂而一度被认为是“营销噱头”,甚至在部分功效传播中被有意弱化。但随着细胞自噬研究成果获得诺贝尔奖,并被《Cell》列为抗老关键标志之一,这张曾被忽视的科研王牌正走上牌桌。它不仅是一种潜力巨大的抗老路径,更是连接抗氧化、美白、修护等多领域的生物学枢纽。

细胞自噬到底是什么?引来美妆企业加速布局

提前揭开细胞自噬这张“隐藏的王牌”,我们会发现,它早已被人类研究了一个多世纪。

细胞自噬(Autophagy)的概念,其实和名字一样直观——让细胞“吃掉”自身的废物,包括堆积的蛋白质、受损的细胞器等,并将其再利用。换句话说,细胞自噬是细胞维持稳定的“废物回收系统”。

早在1882年,俄国微生物学家伊里亚·梅契尼可夫发现了吞噬细胞,并因阐明吞噬作用的免疫机制获得1908年诺贝尔生理学或医学奖。这一发现为后来的细胞自噬研究奠定了基础。

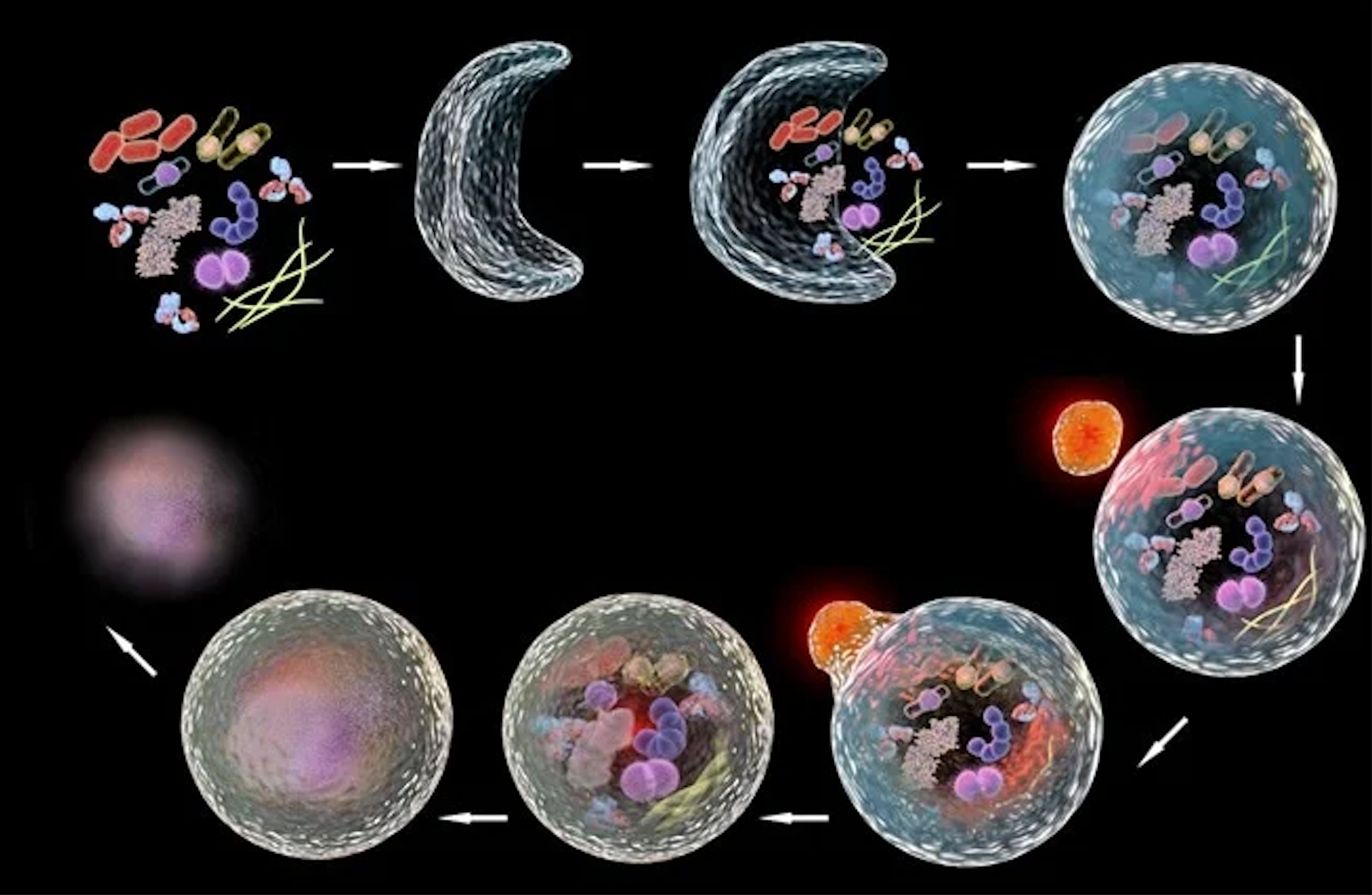

总的来说,细胞自噬可分为三类:

• 巨自噬(Macroautophagy):通过自噬体与溶酶体融合降解废物,是研究最深入的形式;

• 微自噬(Microautophagy):溶酶体直接吞噬细胞质成分;

• 分子伴侣介导自噬(CMA):借助伴侣蛋白识别并降解未折叠的蛋白质。

在正常情况下,细胞自噬维持在较低水平;但当机体面临饥饿、应激或炎症时,自噬机制会被激活,以清理受损线粒体、异常蛋白等,从而回收能量、维持细胞功能。

从微观层面看,这是一场精密的“维稳行动”:ULK1复合物是指挥官,mTOR与AMPK则分别扮演“主和派”与“主战派”。当营养充足时,mTOR抑制AMPK,自噬暂停;而在能量不足或氧化应激时,AMPK被激活,通过抑制mTOR进而启动自噬反应。

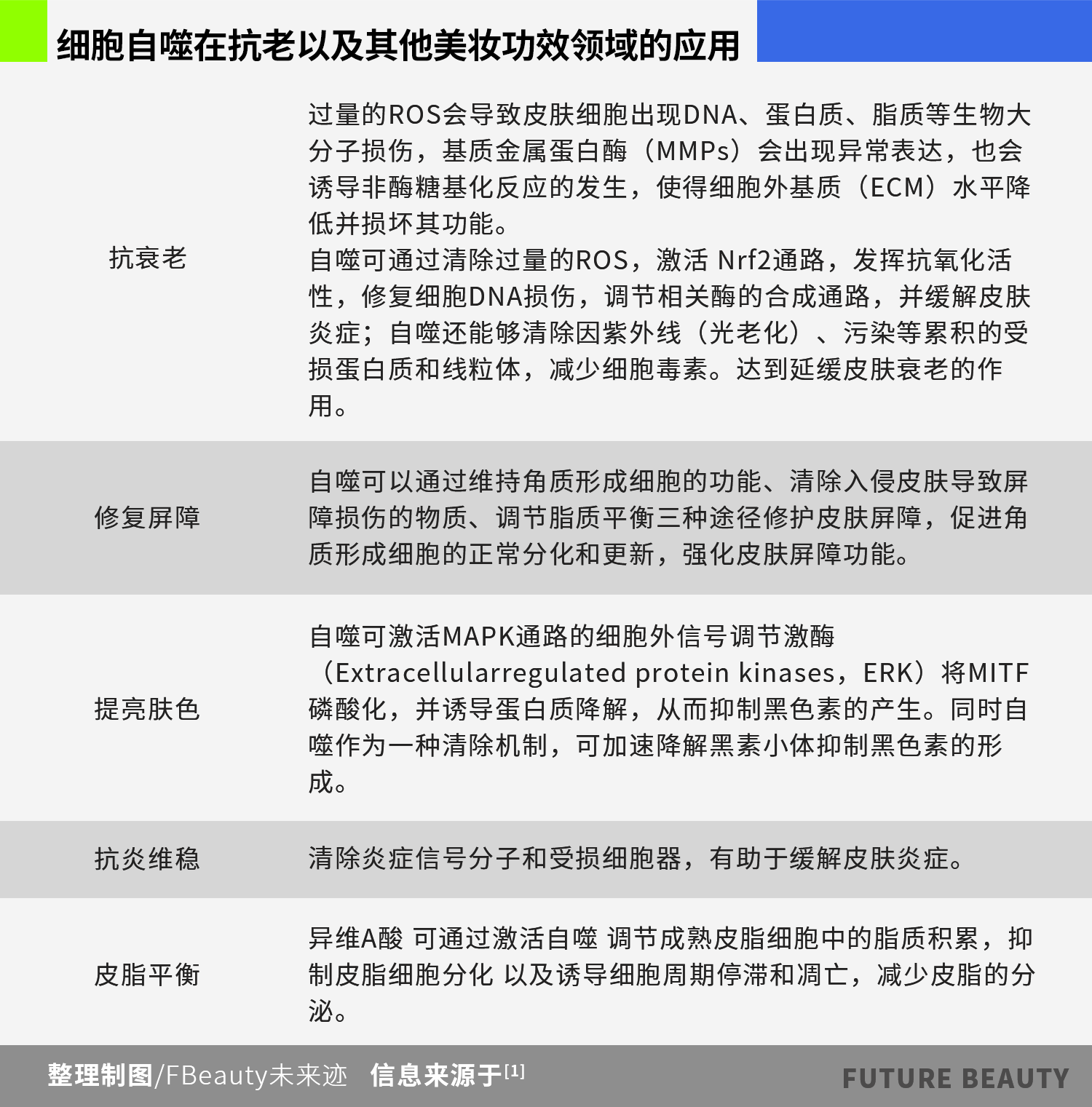

研究表明,UVA可穿透至真皮层,损伤成纤维细胞并诱导自噬反应;而污染、压力与不良作息引发的氧化应激,会产生大量ROS(活性氧),导致DNA、蛋白质与脂质受损。此时,细胞通过激活自噬机制清除受损结构、调节炎症,达到自我修复与平衡。

因此,细胞自噬在皮肤抗老、修复、美白、抗炎与皮脂平衡等方面,都扮演着关键角色:

值得注意的是,自噬并非直接清除ROS,而是通过处理受损线粒体与被ROS破坏的蛋白来间接调节氧化应激,这一“间接清理”机制使细胞修复更温和高效。

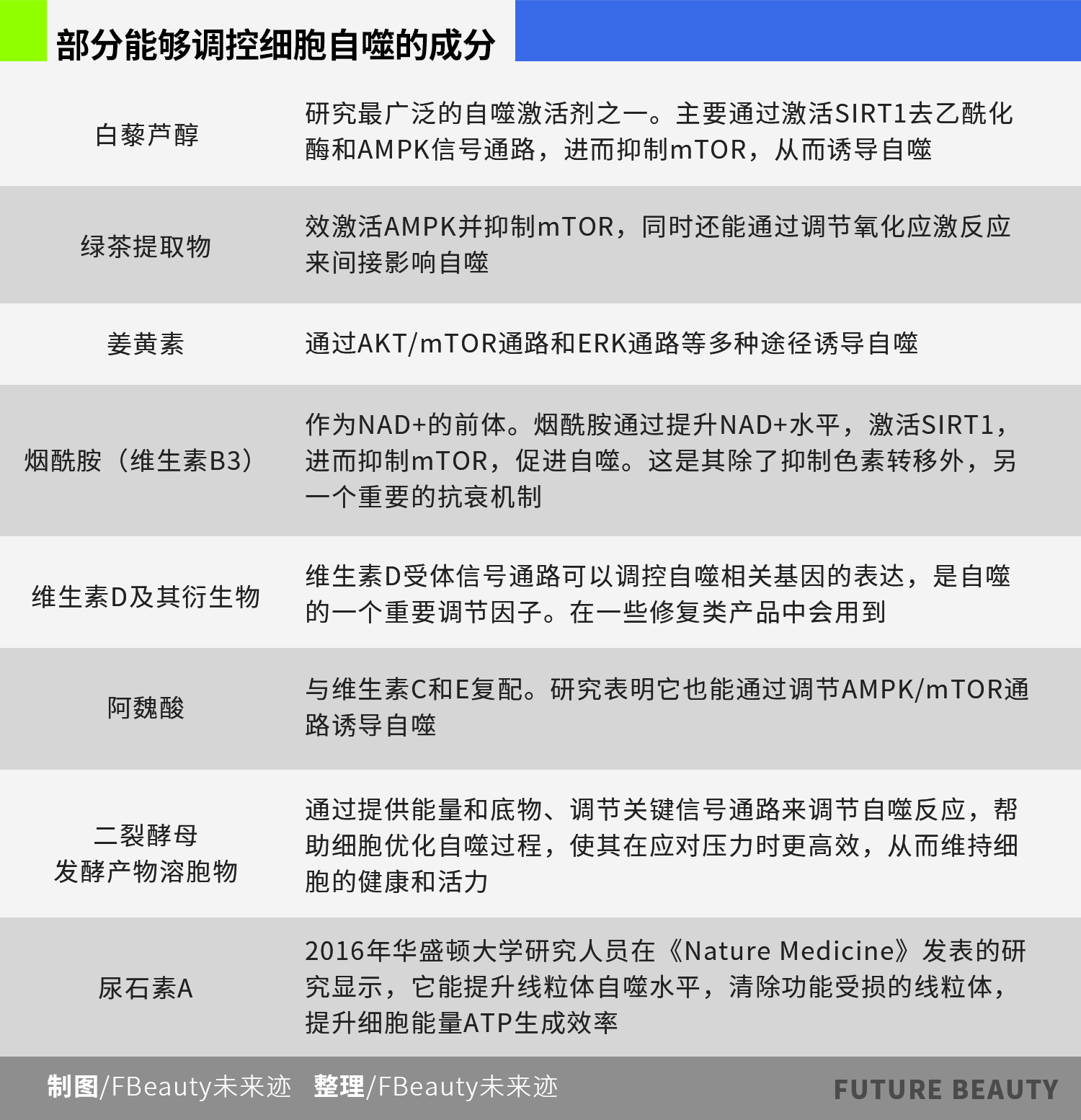

细胞自噬的研究也为抗老化妆品研发开辟了新路径。越来越多的活性成分被发现能够激活或调控自噬反应。事实上,许多耳熟能详的护肤成分——如传明酸、乙基维C、鞣花酸、白藜芦醇、烟酰胺等——都具备一定的自噬调控潜能。

可以说,细胞自噬并非神秘的新概念,而是一项被重新认识的生命机制。

但要真正将其转化为稳定、可控的抗老路径,仍面临巨大挑战。它与线粒体功能、细胞外基质稳态、DNA修复等多个衰老标志密切交织,共同构成了一个复杂的系统工程。

换句话说,细胞自噬或许是美妆科研中最“易懂难精”的课题——它让抗老从表层护理走向细胞维度,也让科研品牌竞争进入新的深水区。

细胞自噬如此重要,会从幕后走到台前吗?

随着行业对“衰老生物学”的理解不断深化,抗老研究正从外部修补走向细胞内部的优化与精准调控。细胞自噬,作为细胞自我更新与修复的核心机制,也正逐渐从科研“后台”走向产业“前台”。但将细胞自噬用于抗老的市场化道路依旧漫长。

要让“细胞自噬”真正进入抗老产品体系,首先需要完成从学术概念到消费认知的转化。

消费者必须理解——细胞自噬并非抽象的科学名词,而是一种能被感知、与抗老结果直接相关的机制。只有当品牌成功在心智中种下这一“科学种子”,让用户认可“细胞自噬=高价值功效”,它才能成为具备商业价值的抗老理论与产品体系。

这也是“线粒体抗衰”“慢性微炎症”等长寿科学在应用过程中同样面对的共性问题。

目前,SK-II、OLAY、欧诗漫等品牌虽已在核心成分研究中验证细胞自噬的表现,但整体仍处于探索与验证阶段。由于研究链条冗长、消费者教育成本高,尚未形成主流方向。加之许多成熟成分已与其他功效绑定,短期内难以围绕自噬建立完整的市场叙事。

其次在科研层面,细胞自噬还面临两大挑战:安全阈值与验证难度。

细胞自噬虽具强大潜力,但其调控极为复杂。研究表明,自噬具有显著的剂量依赖性:激活不足无效,过度则可能导致细胞能量危机和“自噬性死亡”。因此,在化妆品配方中控制活性成分浓度至关重要。不同皮肤状态(如炎症、过敏)也需要更精准的“双向调节”,对研发团队的科学能力提出更高要求。

此外,自噬水平的检测同样是一个难题,尤其是黑色素细胞相关模型,往往需要重新搭建实验体系。许多成分虽在细胞或动物实验中显示出调节自噬的能力,但在人皮肤上的直接证据仍在积累中——这让细胞自噬的临床验证与转化周期被大大拉长。

尽管困难重重,细胞自噬依然是一条极具差异化的抗老路径。传统抗老常以“加法”为主——补充胶原、透明质酸,或通过维A酸促进更新;而自噬机制是一种“减法”逻辑——清除、回收、再生,让细胞自身恢复平衡。它从根源层面实现了“去旧迎新”,触及抗老的真正本质。

这一理念在其他领域已有成熟实践:无论是“间歇性断食”激活自噬的健康研究,还是“先清后养”的护肤理念,都为细胞自噬抗老概念的市场落地打下了基础。可以预见,随着科研验证与消费教育的深入,未来将会有更多以细胞自噬为核心理论的产品出现。

因此,可以说细胞自噬正在从“隐藏王牌”成长为抗老科研的新核心。它的价值,或许不仅在于延缓衰老,更在于为行业提供一条从细胞层面重塑“年轻力”的全新路径。

引用文献:

[1]吴凡,张嘉琪,秦毅,王俊等。化妆品活性成分通过细胞自噬发挥护肤功效的研究进展。日用化学工业。2097-2806(2025)06-0803-08刘汝兰,毛汉潇,何渊民,谭自敏等,ROS调控细胞自噬在UVA致人皮肤成纤维细胞凋亡中的作用。中国皮肤性病学杂志。Jan. 2023,Vol.37,No.1

排版/阳艳

评论