导读:

在门店同质化日益严重、消费需求持续重排的背景下,连锁企业亟需构建一套“既能打动人心、又能复制扩张”的终端增长系统。“心·场景美学”作为以场景为载体的经营方法论,正在成为门店系统化升级的关键支点。

引言:

当下,连锁企业面临的不只是开店的问题,而是增长模型的重构问题。

伴随消费者需求的深度重排,品牌必须从“货的流通”转向“心的连接”,从交易思维转向体验战略,终端门店也必须从“销售场所”跃迁为“价值场域”。

“心·场景美学”主理人张瑞,自幼研习美术与公共艺术设计,先后就读于香港理工大学(管理学硕士)与国际艺术学院(公共艺术设计),深受系统美学开创者乌杰先生影响,并以多年“心学修习”为底色,致力于将美学思维系统化地转化为连锁门店的空间表达、服务交互与经营策略。

在长期连锁实战与方法论打磨中,张瑞系统化提出了聚焦终端体验构建的“心·场景美学”模型,其核心机制可概括为:“心·场景”=战略驱动+场景重塑+业绩增长闭环。

围绕这一核心逻辑,她提出了“心·场景”的系统落地模型:战略从总部穿透至门店,文化从高层渗透到执行层,门店数据逐步驱动总部决策层,而这一切都将以终端门店场景为载体,重塑价值链。这构成了“战略—文化—行为—体验—数据”的五维闭环体系,使品牌能在规模复制中实现持续优化、稳定增长。

不同于装饰性的“空间升级”或情绪化的“风格模仿”,“心·场景美学”更强调战略路径与价值逻辑的统一——用可感知、可训练、可规模化的系统方法,让品牌实现从“标准化”走向“深体验”,从“开店”走向“增长”。

以下为《万店连锁之道》书籍的部分原文内容:

产品的终极是场景化,场景的终极是新产品,二者辩证流动,对立统一。

——逸马《全域连锁》

在这个意义消费崛起的时代,我们正经历着从物质消费到精神消费的深刻转变。消费者不再仅仅为物理功能付费,他们更渴望为场景背后的情感体验与意义共鸣买单。这种转变,既是社会经济发展的必然结果,也是人类需求层次升级的具体体现。

随着基础需求的普遍满足,人们的消费动机发生了根本性变化。从过去的“拥有什么”转向现在的“成为什么”,消费者希望通过消费行为来表达自我的身份认同、审美追求和价值观念。这样的转变也催生了场景与产品的创新。产品是骨架,场景是灵魂;连锁企业不仅要做“产品的提供者”,更要做“场景的设计者”和“意义的策划者”。唯有二者融合创新,连锁企业才能在同质化竞争中开辟属于自己的蓝海。

场景创新:门店场景是连锁最佳的品牌传播

从“人货场”到“心场”:商业逻辑的重构

传统“人、货、场”的逻辑正在被颠覆。渠道可以被复制,价格可以被击穿,唯独情绪触发与心智占领无法被轻易抄袭。Z世代与年轻中产,正用“孤独经济”“情绪价值”与“体验渴望”重塑商业版图——他们购买的不再是物品,而是感觉、身份与归属。因此,“心”不仅是一种美学追求,更是战略的核心。它将创始人的初心与消费者的内心连接为“一心”,打通从品牌定位到终端体验、从单店盈利到万店复制的全链路。

过去,连锁经营强调标准化、规模化与效率最大化,“人”是销售终端,“货”是功能满足,“场”是交易地点。但在今天,这套逻辑已不足以打动新一代消费者。“心场”逻辑正在取而代之。人,不再是推销者,而是情绪传递者、故事讲述者;货,不仅是功能载体,更是价值观与文化的符号;场,不只是物理空间,更是情绪触发与记忆构建的舞台。

“心场”的构建不是装修风格的升级,而是商业逻辑的根本重构。只有将情绪设计嵌入每一个细节,连锁品牌才能实现从打动一个顾客到打动千万顾客的跨越,并在规模复制中不失真、不失温。这种重构的本质,是将冰冷的交易空间转化为有温度的情感场域,让每个进入其中的消费者都能感受到超越产品本身的价值共鸣。以海底捞为例,它的成功不仅在于火锅的味道,更在于将用餐场景重构为“欢乐聚会”的情感场域。从等位时的美甲服务,到用餐时的拉面表演,再到贴心的生日祝福,每一个细节都在传递着“这里不仅是餐厅,更是创造欢乐的地方”这样的场景理念。

这种场景重构的深层逻辑,在于把握住了现代人的情感需求。在快节奏的都市生活中,人们渴望被关注、被理解、被温暖。海底捞通过场景创新,将简单的用餐行为升华为情感交流的仪式,让消费者在满足口腹之欲的同时,更获得了情感的慰藉和社交的满足。这种场景价值的创造,使其在激烈的餐饮竞争中建立了难以复制的护城河。

“三感七觉”:连锁品牌的心·场景美学赢利系统

在体验经济时代,消费者不再满足于产品的功能属性,而是渴望通过消费获得情感共鸣与精神满足。连锁企业若想在激烈的市场竞争中脱颖而出,就必须超越传统的“人货场”逻辑,转向以情绪触达为核心的“心·场景”构建。

场景,是产品与用户相遇的“时空情境”,也是意义产生的容器。优秀的场景创新,往往能够唤醒用户某种情绪或记忆,从而激发共鸣与消费意愿。这其中,“心·场景美学”成为关键——它强调以人的情感体验为中心,通过空间、视觉、仪式与叙事的整体设计,营造出具有感染力的情境。

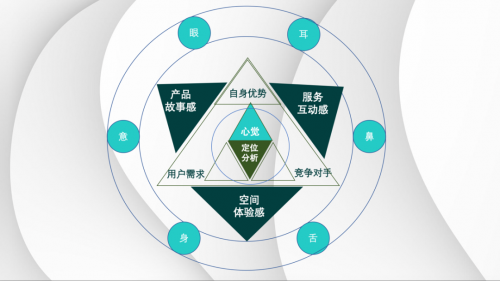

作为构建心·场景的方法论,“三感七觉”系统将设计美学、心学修习与连锁运营逻辑相结合,将消费者抽象的情感体验转化为门店扩张中可训练、可复制、可规模化的运营系统,为连锁企业从单店盈利到万店连锁提供了清晰的实践路径。

其中,“三感”是情绪触动的三条主脉,包括产品故事感、空间体验感和服务互动感。

第一,产品故事感是“三感”体系的基础,它要求每一件产品都承载着独特的来历、使命与情感,让产品自己会说话。在连锁经营中,产品故事感不仅体现在单个产品的设计上,更体现在整个产品体系的叙事逻辑中。

茶颜悦色在此维度堪称典范。这个诞生于长沙的新中式茶饮品牌,将每一款产品都打造成了文化故事。其招牌产品“幽兰拿铁”不仅是一杯饮品,更是对中国传统茶文化的现代表达。品牌通过“西厢记”、“红楼梦”等古典文学元素为产品命名,配合精心设计的视觉符号和文案体系,构建了完整的东方美学叙事。消费者在品尝茶饮的同时,实际上是在体验关于中国传统文化的现代故事。这种产品故事感的构建,使得茶颜悦色在同类产品中形成了显著的差异化优势,成为其在全国快速扩张的核心竞争力。

从连锁经营的角度看,产品故事感的构建需要遵循“爆品IP化”的路径。这包括两个层面:一是打造“利润爆品IP”,即通过深度的文化赋能和情感注入,使核心产品能够支撑品牌溢价;二是构建“销售爆品IP”,即通过系列化的故事矩阵,形成持续的市场热度。例如,无印良品通过赋予产品“简约生活方式”的故事内涵,不仅实现了单品爆款化,更构建了完整的产品故事体系,使品牌在全球市场获得了强大的认知度。

第二,空间体验感,它强调空间不仅是交易的场所,更是品牌与用户深度对话的场域。优秀的空间设计能够通过视觉、听觉、嗅觉等多维度的感官体验,将品牌理念和价值主张具象化地传递给消费者。

青岛啤酒博物馆的空间设计正是一个极具代表性的案例。这个集历史展示、生产工艺体验、品鉴交流于一体的工业旅游空间,通过精心的场景营造,将简单的啤酒消费升华为丰富的文化体验。在视觉层面,博物馆保留了百年德式建筑的历史风貌,同时融入了现代展陈设计语言;在听觉层面,通过背景音乐和环境音效再现不同时代的酿造场景;在嗅觉层面,让麦芽的香气弥漫在整个空间。这种全方位的空间体验设计,使消费者不仅是在购买产品,更是在沉浸式地感受一个百年品牌的匠心传承。

在新茶饮赛道,霸王茶姬的门店空间设计同样值得借鉴。品牌通过“东方美学实验室”的定位,将传统茶文化与现代设计语言完美融合。其门店空间采用“月洞门”、“水墨画”等东方元素,配合现代极简主义的设计手法,创造出既传统又现代的美学体验。更重要的是,品牌在不同城市的门店设计中,巧妙融入了当地的文化元素,实现了“千店千面”的标准化与个性化的平衡。这种空间体验感的精心设计,使霸王茶姬在激烈的茶饮竞争中建立了独特的品牌识别度。

从连锁复制的角度看,空间体验感的设计需要建立标准化的模块系统。这包括:色彩体系的标准化、材质选择的标准化、照明设计的标准化、动线规划的标准化等。同时,在标准化的框架内,要为地域文化元素的融入预留弹性空间,实现“形散神不散”的空间体验效果。

第三,服务互动感是“三感”体系中最具动态性和创造性的部分,它通过员工与顾客的深度互动,将简单的交易关系升华为情感连接。在连锁经营中,服务互动感的标准化复制是最大的挑战,也是构建竞争壁垒的关键。

日本藏寿司的互动设计提供了精彩范例。品牌通过“每投入五个盘子触发一次扭蛋游戏”的机制,将用餐过程转化为充满惊喜的娱乐体验。这种互动设计不仅增加了用餐的趣味性,更巧妙地鼓励了顾客的消费行为。更重要的是,这种互动机制可以通过标准化的系统在所有的连锁门店中完美复制,确保了品牌体验的一致性。从感官维度看,扭蛋掉落的清脆声音(听觉)、游戏过程中的视觉反馈(视觉)、获得奖品时的触觉体验(触觉),共同构成了一个完整的互动体验闭环,在顾客心中留下了深刻的情感记忆。

在中国市场,木屋烧烤的服务互动感独具特色。品牌通过员工与顾客的深度互动,将简单的烧烤用餐转化为释放压力的社交体验。从顾客进店时的热情招呼,到用餐过程中的互动游戏,再到离店时的真诚送别,每一个环节都经过精心设计。特别值得一提的是,品牌将“欢乐氛围”作为核心的服务标准,通过系统化的培训和激励机制,确保每一位员工都能成为欢乐的传递者。从感官维度看,服务人员的微笑(视觉)、亲切的问候(听觉)、周到的服务动作(触觉),成功构建了服务互动感,并为木屋烧烤在竞争激烈的烧烤市场中赢得了显著的差异化优势。

服务互动感的规模化复制需要建立三个系统:首先是标准化的互动流程系统,明确每个服务节点的互动要求和标准;其次是员工培训系统,通过情景模拟、角色扮演等方式,提升员工的互动能力;最后是反馈优化系统,通过顾客反馈和数据分析,持续优化互动体验。

事实上,“三感”体系的真正威力在于与“七觉”的系统化整合,这种整合使得抽象的情感体验变得可感知、可衡量、可复制。

“七觉”是感官的触发点,让情绪立体化、可被记住的入口,包括视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、意识觉和心觉。

在视觉层面,连锁品牌需要建立统一的视觉识别系统,包括色彩体系、图形元素、空间视觉导则等。例如,星巴克通过统一的绿色调性和美人鱼标志,在全球市场建立强烈的视觉识别。其门店设计在保持核心元素统一的同时,巧妙融入当地建筑特色,实现“全球本土化”的视觉呈现。

在听觉层面,品牌需要构建独特的声音标识系统,包括背景音乐、环境音效、服务用语等。例如全季酒店通过定制化的背景音乐系统,为顾客创造宁静、舒适的听觉体验。其精选的轻音乐与品牌倡导的“自然、舒适”理念高度契合,强化了品牌认知。

在嗅觉层面,独特的香氛系统能够有效强化品牌认知。香格里拉酒店通过独特的“香格里拉香氛”,在全球门店保持统一的嗅觉体验。这种以芬香木材、麝香和佛手柑为主的香调,成为品牌的重要识别标志。

在味觉层面,除了产品本身的味道外,还需要考虑味觉的层次感和记忆点。太二酸菜鱼通过标准化的食材选择和烹饪工艺,确保每家门店口味一致。其独特的酸辣配方和鲜嫩口感,形成鲜明的味觉记忆点。

在触觉层面,空间材质、产品质感、服务接触等都会影响顾客体验。宜家通过鼓励顾客触摸和体验产品,强化品牌的触觉记忆。从沙发的柔软度到橱柜的开关手感,每个细节都经过精心设计。

意识觉和心觉是更高层次的感官体验,通过前五觉的协同作用,最终在顾客心中形成深度情感共鸣和品牌认同。例如方所书店通过“书+美学生活”的场景营造,在顾客意识中构建“文化美学空间”的品牌认知,最终触达心觉层面的深度共鸣,从而实现了“一看就进、一进就买、一买多买、一传千里”的商业价值。

“三感七觉”系统的精妙之处在于,可以帮助连锁品牌在不同发展阶段稳步实现门店价值的持续放大与高效复制。三感决定了顾客为什么被打动,七觉决定了连锁品牌如何被记住。宜家家居完美诠释了这一系统。在宜家,消费者不仅能看到设计精良的家居产品(视觉),能触摸到不同材质的质感(触觉),能闻到瑞典肉丸的香气(嗅觉),还能在真实的生活场景中体验产品(意识觉),最终产生“这就是我理想中的家”的心觉共鸣。这种全方位的感官体验,让宜家超越了单纯的家居卖场,成为生活方式的提供者。

茑屋书店同样是一个典型案例。创始人增田宗昭有言:“我不是在卖书,而是在卖生活方式。”这句话道破了场景创新的本质。通过“三感七觉”的系统设计,茑屋书店将图书、影音、家电等元素融合在同一生活场景之中,每个区域都通过精心的视觉陈列、背景音乐、产品触感以及文化内涵,构建出一个完整的“心场”。其中,图书按生活场景进行陈列,旅游书籍旁摆放着行李箱,料理图书区陈列着相关厨具。这种场景化陈列让消费者自然而然地进入“规划旅行”或“学习烹饪”的情境中,消费者在茑屋书店不仅仅购买商品,更是在体验一种向往的生活方式。更值得称道的是,茑屋书店通过会员体系和跨业种联动,将场景从店内延伸至店外,构建了一个完整的生活方式生态系统。这种场景创新使得茑屋书店在日本激烈的零售竞争中脱颖而出,成为全球连锁企业的标杆。

正如《道德经》所言:“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”“三感七觉”体系的精髓在于,将宏大的品牌战略转化为无数个细微的体验触点,通过对每个触点的精心设计和严格把控,让品牌不仅能触动顾客当下的心动时刻,更能把体验转化为可复制的系统,最终在顾客心中构建完整的品牌认知和情感连接。

真正能从“一店到万店”的连锁品牌,正是那些把三感七觉嵌入日常运营的品牌,能让顾客心满意足地离开,又充满期待地回来。

写在最后

真正实现从“一店”到“万店”的连锁跃迁,靠的不是复制外观,而是复制能力;不是规模扩张,而是系统重塑。

“心·场景美学”构建的,不只是空间体验,更是一套连接战略、文化、行为、体验与数据的终端增长系统。通过战略从总部穿透至门店,文化从高层渗透至一线,数据逐步反哺总部决策的闭环机制,品牌能够在同质化竞争中建立属于自己的价值链秩序。

三感七觉作为场景落地的操作体系,既回应了消费者对情绪价值的感知需求,又为连锁品牌提供了可训练、可复制、可规模化的终端体验模型。

唯有将品牌战略沉入每一处服务细节,让每一家门店都能传递真实的情绪触点和价值温度,连锁企业才能真正实现体验不失真、情感不降温、增长不脱轨。

最终,不是门店的数量决定品牌的高度,而是门店背后系统化“打动人心”的能力,决定了连锁是否能走得更广、更稳、更远。

《万店连锁之道》将于2025年正式出版,我们将不定期公开部分章节内容,欢迎关注或者微信公众号关注后续推送。

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)

评论