文 | 牛星钧

近日,孚日股份成为A股市场关注的焦点。截至11月12日,这家以家纺为主业的公司股价已连续五个交易日涨停。

孚日股份提示风险,揭示其子公司山东孚日新能源材料有限公司(简称“孚日新能源”)尽管营业收入增长显著,但仍面临亏损风险。

从具体走势看,该公司股价在11月10日和11月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过21.13%,属于股票交易异常波动情形。这一涨势并非孤立。早在截至11月7日收盘的一周内,孚日股份股价就已上涨19.7%,主力资金合计净流入1.49亿元。

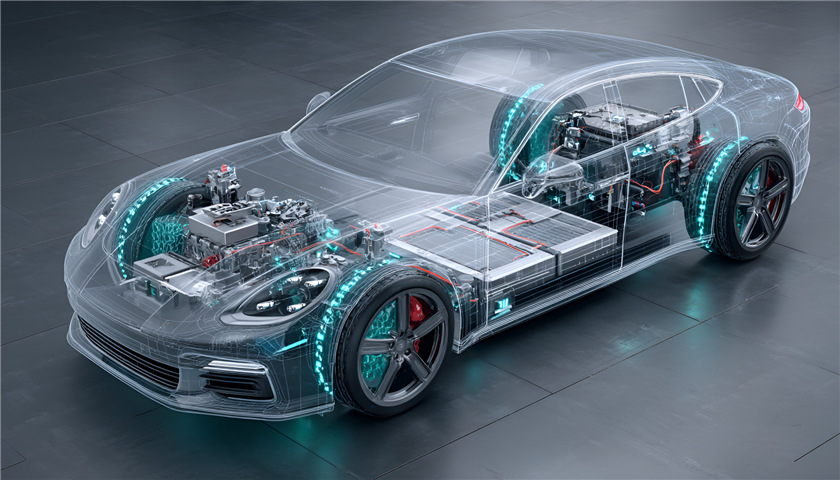

孚日股份本轮股价大涨,主要源于市场对其锂电池电解液添加剂业务的关注,而该公司通过子公司孚日新能源积极布局锂电池电解液添加剂产品。

孚日新能源主要生产氯代碳酸乙烯酯(CEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)电池级产品等动力锂电池上下游系列产品,利用自身液氯优势,投资建设了4万吨/年氯代碳酸乙烯酯(CEC)装置,为VC提供原料。产能建设方面,孚日股份还投资建设了1万吨/年VC合成装置和1万吨/年VC精制装置,生产电池级VC产品。

最新数据显示,目前孚日股份VC精制项目与VC合成项目已全面投产,成功实现VC全流程一体化生产,年产能达1万吨。

在11月11日的公告中,孚日股份主动披露了孚日新能源的经营状况。2025年前三季度,孚日新能源营业收入1.68亿元,同比上涨47.78%。尽管如此,该子公司净利润亏损3032万元。

公司表示,目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。同时,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三季报显示,前三季度公司实现营业收入38.41亿元,归母净利润2.96亿元。

公告称,作为全球棉纺行业的龙头企业之一,公司面对全球贸易摩擦加剧的外部挑战,从客户结构优化与产品品质升级发力,为家纺核心业务筑牢发展根基。面向国内市场,孚日股份则聚焦需求挖掘与品牌升级,通过精细化运营与高端化推广激活增长潜力。

资本市场热烈追捧与公司冷静风险提示之间,这场关于新能源转型的估值重估仍在继续。

评论