在深圳盐田区,大梅沙万科中心碳中和实验园区的餐厅厨余垃圾被送入专门收集点。这些垃圾并未运往填埋场或焚烧厂,而是由一种可以垃圾为食、名为黑水虻的昆虫进行生物转化——虫体用于喂养社区景观鱼,虫粪则成为社区绿化的有机肥料。

梅沙万科中心低碳建筑(万科公益基金会/供图)

在浙江舟山,上午9时,几辆从全市各处收运易腐垃圾的车辆陆续驶入轮渡,前往团鸡山岛。易腐垃圾进入处理车间后,先对其进行破碎、分拣,再通过高温蒸煮提取油脂,并利用生物质转换技术,将有机物转化为生物饲料。产生的废水通过管道进入污水处理站规范处理全部回用,实现零排放。

2019年5月,我国开始在16个城市开展“无废城市”建设试点,推进固体废物源头减量化和资源化利用,最大限度减少进入填埋场的餐厨垃圾,从而降低对环境的影响。

2021年,《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》提出,要大力推进生活垃圾减量化资源化。2024年发布的《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》更是明确提出,到2030年,我国废弃物循环利用水平总体居于世界前列。

“随着我国城市化进程不断深入,各地对厨余垃圾资源化进行的各类探索,将为城市可持续发展提供新的思路。”江苏省农业科学院畜牧研究所党总支书记、所长叶小梅告诉《瞭望东方周刊》。

破解“厨余之困”

据统计,我国生活垃圾人均产生量为每人每天0.8至1.2公斤,其中,厨余垃圾所占比例超过50%。

厨余垃圾的主要成分包括碳水化合物、蛋白质、油脂和植物纤维等。理论上来说,这些物质中的绝大部分都具备被生物降解和转化的潜力,有着巨大的回收价值。如果收运管理效率低、处理技术不成熟,厨余垃圾再生就很难达到理想效果。一旦处理不当,还可能引发二次污染,影响生态平衡和人类健康。

目前,厨余垃圾最常见的处理方式有填埋、焚烧、好氧堆肥、厌氧制沼和用于动物(昆虫)养殖等。厨余垃圾的高含水率、高盐油特性曾是处理难题,但如今,各地通过技术创新实现了精准突破。

深圳盐田大梅沙万科中心园区内,一楼学生食堂及麦当劳“四零”餐厅旁便是黑水虻工作站。建筑内放置了12个约2米高的“书柜”,每个“书柜”存放近1万只黑水虻。“书柜”共有6层抽屉,按照黑水虻的生长时间依次从低到高排列。抽屉内部,这些虫子正在蠕动,进食已被破碎处理后的厨余垃圾。

6年前,当万科公益基金会引入黑水虻作为垃圾处理技术时,园区办公人员、学校师生、物业人员及社区居民对于这个陌生生物的安全性都心存疑虑:是否散发异味臭味?是否会在环境中形成不利的生物入侵?

“黑水虻是一种联合国粮农组织比较推荐的资源型昆虫。它的核心价值在于能够非常有效地解决厨余垃圾的资源化问题。”万科公益基金会项目经理、黑水虻项目负责人连娟告诉《瞭望东方周刊》。

连娟介绍,选择万科中心园区作为黑水虻厨余垃圾处理的试点社区,部分原因在于其园区社区开放、业态丰富,有商业办公、学校、餐厅等类型,人员多为高知人群,自身环保意识较强。“项目推进初期,一些居民对‘养虫子’反感或不理解。但我们通过持续科普、开放参观,与学校、社区开展黑水虻、堆肥等有机循环实践活动等互动方式,逐渐赢得了大家的信任。人们从最初的抵触,到后来认可它的价值,垃圾分类的意识也有了显著增强,园区厨余垃圾分出率明显高于周边小区。”连娟说。

作为国内首个使用腐食性昆虫来处理厨余垃圾的园区,万科中心“黑水虻”工作站于2019年建成。这座占地面积仅为70平方米的建筑并不起眼,不到整个园区面积的1%,但室内有着近12万只黑水虻,可以百分百处理园区厨余垃圾,日均处理量达250公斤。

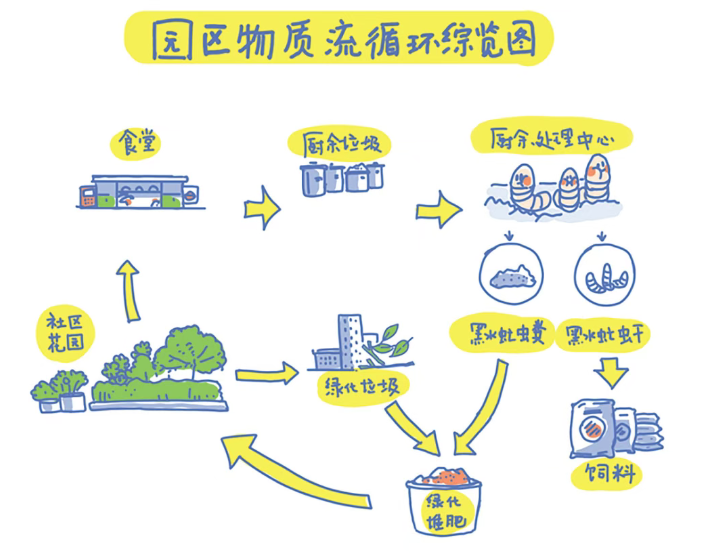

梅沙万科中心利用黑水虻技术处理有机垃圾循环示意图(万科公益基金会/供图)

黑水虻处理技术不仅让厨余垃圾实现百分百就地资源化,也让就地堆肥成为可能。它们产出的虫粪被加工成肥料用于屋顶花园和园区绿化,幼虫可作为饲料投喂园区的小鱼,整个过程形成了一个有机循环链,从而实现了园区内有机废弃物在地资源化。

叶小梅告诉《瞭望东方周刊》,评价厨余垃圾处理技术路径优劣的核心标准主要有技术成熟度、环境影响和经济成本三大维度。依此考量,填埋技术虽然简单,但土地占用成本高,且会带来填埋渗滤液二次污染物处置问题;焚烧带来二噁英二次污染问题,且高含水率厨余垃圾燃烧效率低,已不符合资源化趋势;好氧堆肥技术成熟度高,但需大量调理剂降低厨余垃圾含水率,且堆肥产品经济价值低。昆虫生物转化可直接利用高含水率厨余垃圾,获得高价值的昆虫蛋白饲料与有机肥双产物,且碳减排作用显著,已成为有机固废资源化利用的新兴技术。

“气候变化引起了全球高度重视,厨余垃圾处理技术定会朝着减排固碳趋势发展,昆虫转化技术将是一个重要的发展方向。”叶小梅强调。

“以桶换桶”打造可持续社区

“早上把厨余垃圾倒进‘小绿桶’,晚上就被运去制成肥料,小区里那股馊臭味再也闻不到啦!”在成都市芳草街街道如意人家小区,居民张阿姨对“以桶换桶”模式赞不绝口。在芳草街街道,7座精心打造的生活垃圾分类投放点(清洁屋)成为社区里一道新风景。屋内洗手台、除臭系统等贴心设施一应俱全,传统“垃圾房”摇身一变,成了温馨的“景观房”。成都市城管委相关负责人介绍,这种人性化改造,使示范小区厨余垃圾分出率突破25%,纯净度更是高达90%。

在资源化利用环节,成都借由科技赋能,探索出一条绿色之路。芳草街静脉家园按照《成都市小型静脉家园建设及运行管理规范》要求,引进“三相分离系统”,将小区厨余垃圾实现在地资源化。通过油水渣自动分离,垃圾减量率达65%,分离出的废弃油脂成为生物柴油原料,渣做堆肥,形成“垃圾—能源—新材料”的完整产业链,实现了厨余垃圾的最大化利用。

在成都西来镇生态堆肥场,低盐厨余垃圾巧妙转化为“黑色黄金”有机肥,年产出量超200吨。这些优质有机肥滋养着2000亩优质柑橘园,助力农户年均增收3000元,实现了生态效益与经济效益的有机统一。

2025年9月,深圳市盐田区成为中国首个实现将全量厨余垃圾转换为昆虫蛋白资源的市辖区。“2025年初,在深圳市盐田区资源化利用环境园,‘5G+机器人’智能化养殖黑水虻处理厨余垃圾有机固渣项目落成,日处理能力达15吨,全面覆盖盐田区每日约90吨厨余垃圾处理的末端资源化需求,为中国城市有机废弃物资源化提供了可复制、可持续的创新路径。”连娟说。

《深圳市生活垃圾分类管理条例》自2020年实施5年来,深圳市垃圾分类工作取得系统性、全国领先的显著成果。资源化水平全国领先,生活垃圾回收利用率超过50%,资源化利用率达87.8%,年均实现碳减排约487万吨,可回收物和厨余垃圾回收量分别增长57.3%和281.7%,原生生活垃圾实现“零填埋”。

从“废物治理”到“城市矿产”

如今,城市厨余垃圾处理已不仅是“废物治理”,如运用管理得当,将极大促进资源再利用,推动城市的可持续发展。

北京高安屯厨余垃圾处理厂,是目前北京市规模最大、工艺链条最全的厨余垃圾专业化处理设施,也是朝阳区首个厨余垃圾专业化处理设施。该厂处理的每吨垃圾可产生约60立方米沼气,发电量足够普通家庭使用10天;分离的粗油脂作为生物柴油原料,沼渣焚烧后制成透水砖,每年实现碳减排3.8万吨。

2025年2月21日,北京高安屯厨余垃圾处理厂预处理车间

北京市城市管理委员会透露,2020年新版《北京市生活垃圾管理条例》实施5年来,北京市生活垃圾资源化处理能力已从24780吨/日提升到31145吨/日,提前1年实现原生垃圾零填埋,提前完成“十四五”规划目标。

当我们把馊臭的剩菜、腐烂的果皮扔进垃圾桶时,很难想象这些厨余垃圾正站在一场深刻变革的起点。传统的“废物治理”视角下,它们是污染源、是负担,需要耗费巨资进行填埋焚烧;而用“城市矿产”理念审视,它们就成了被丢弃的资源——每1吨厨余垃圾都蕴含着相当于0.3吨标准煤的能量,富含氮磷钾等宝贵元素。

现实层面,尽管技术不断进步,厨余垃圾资源化仍面临多重挑战。

叶小梅认为,有关厨余垃圾资源化处理回收利用的法律体系主要集中于地方性法规及管理办法,国家层面未出台具体条例法规,对资源化要求约束和驱动不足。在落实执行层面,财政支持短缺,市场激励机制不健全,企业和公众参与厨余垃圾资源化利用的积极性仍不高。在管理环节,厨余垃圾资源化存在“多头管理、标准缺失”问题。“厨余垃圾资源化源头涉及环保、住建、农业等多个部门,各部门之间缺少有效的协调机制,从而影响整体推进效果。”

上海环境卫生工程设计院工程师孙立雯提出,世界上许多国家颁布了防止餐厨垃圾直接进入垃圾填埋场的法规,我国目前迫切需要适宜的技术对餐厨垃圾进行无害化、资源化、规模化处理。

如何建立一条健康、可持续的厨余垃圾资源化产业链?叶小梅建议从三个方面着手:一是强化顶层设计与政策支持,构建产业发展政策支撑体系。完善法规政策,构建包含源头减量、分类收集,资源化处理和终端利用在内的全链条政策体系,创建政策协同机制,保证环保、农业等政策目标的协调一致。二是建立多元化的奖励机制,通过财政补贴、税收减免、碳交易等手段对发展昆虫转化厨余垃圾给予激励。三是健全厨余垃圾资源化全链条标准体系,完善产业生态建设。

“当我们真正理解‘垃圾是放错位置的资源’,厨余垃圾这座沉睡的‘城市矿产’就将被唤醒。”叶小梅说。

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)

评论