文丨李国雄

眉山东坡区,是“千古第一文人”苏东坡的故乡。青年苏轼从这里出发,走向朝堂。

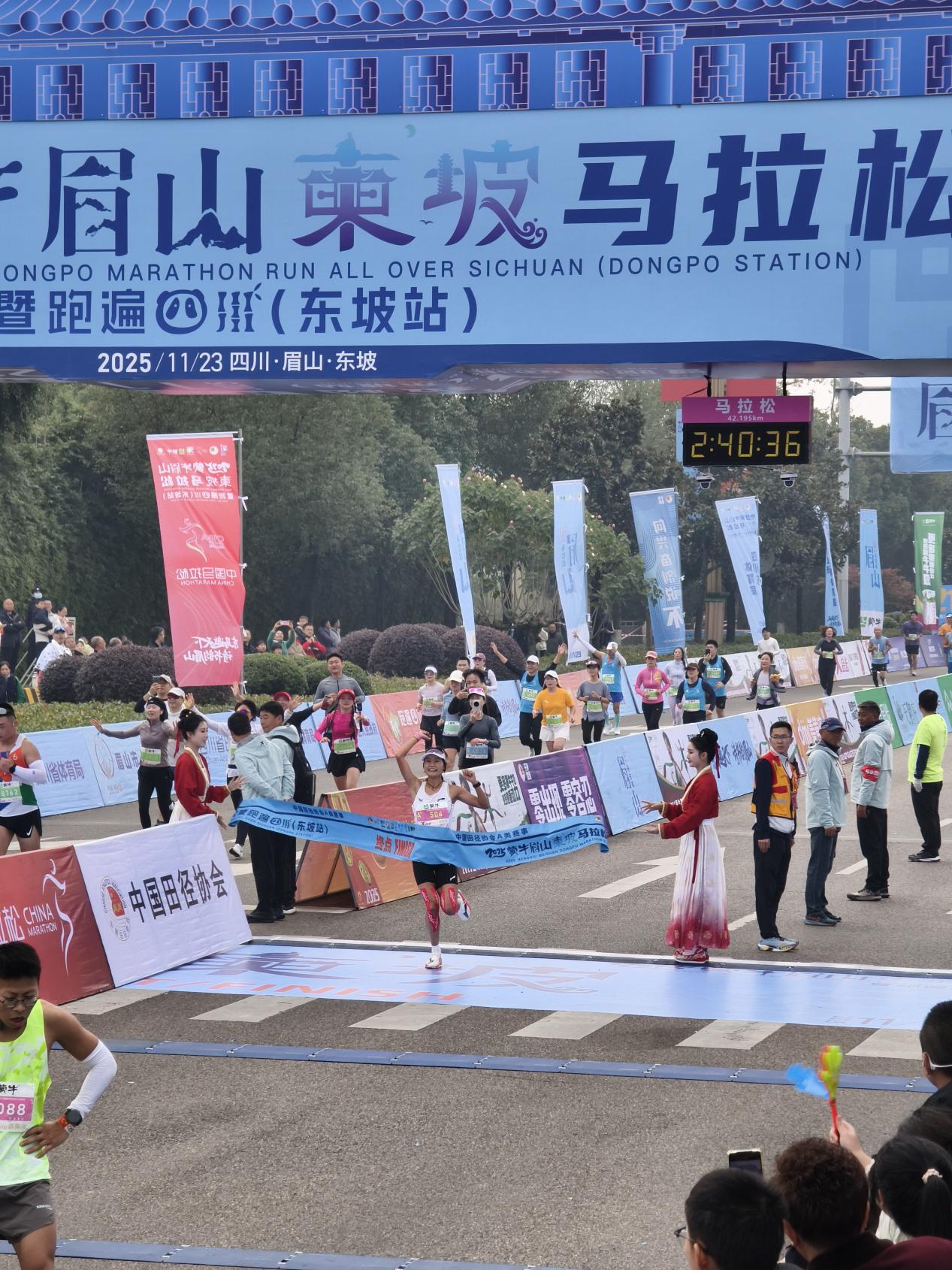

11月23日,1.7万人循着他的足迹,在这里上演一场城市马拉松,这不只是一场竞赛,也是一次文化之旅。

东坡马拉松自2018年创办以来,已从区域性赛事成长为获中国田协A1类认证的高标准赛事,并于2025年首次升级为全程马拉松。其显著特点是深度赋能东坡文化,赛道串联城市公园、远景楼等文化地标,让跑者在竞技中感受“一点浩然气,千里快哉风”的东坡精神。

01 一条赛道的“文化独白”

清晨的湖光与红叶相映,为这场万人齐聚的赛事预设了诗意的基调。万名跑者“穿越城门”,于东坡城市湿地公园鸣枪出发。

值得一提的是,此次赛道在规划时特别注重跑者的竞技体验,全线道路平整舒缓,坡度起伏小,极大降低了跑者体力的额外消耗。这样的设计不仅符合田协A类赛事标准,也为众多渴望突破自我的选手创造了理想条件,赛道平整、节奏易控,让人更容易专注配速、冲击个人最佳成绩(PB)。

从自贡来的全马选手唐勇在赛后表示,这是一条全川数一数二的赛道,也是他跑过最具文化韵味的赛道。平稳的节奏,让他最终“破三”刷新PB,沿途的诗词标识、非遗补给站和身着宋制服饰的啦啦队助威,也让他感受到赛事的“细节控”。

赛事规划组相关负责人透露,“选手从起点出发,沿途所经过的‘三苏’地标,都是精心布置。”从苏母公园、苏堤公园、苏轼公园,再到融合现代光影的东坡印象水街,这条赛道串联起的,是青年苏轼在眉山的人生轨迹。

这种设计,让马拉松成了一次动态的、沉浸式的文化体验。上述负责人介绍,本届东马在赛道沿线设置了17个文化助威点,其中13个是东坡诗词朗诵。但朗诵的篇目重点选取了苏轼在杭州、黄州、惠州等地的诗作。

东坡区文化广播电视和旅游局相关负责人解释:“我们呈现的,是苏轼的整个人生轨迹。你在他出发的地方,可以见证他的未来。眉山的文化,影响了苏轼,也继续影响当下。”

对于挑战东马全马的资深跑者张婷而言,这条赛道的吸引力有点特殊。她坦言:“今天状态很好,拿到了全马女子组冠军,赛前两天我就来到了眉山,逛了三苏祠等一众景点,这也让我在比赛时更有感触,市民们很热情,我也很享受。”

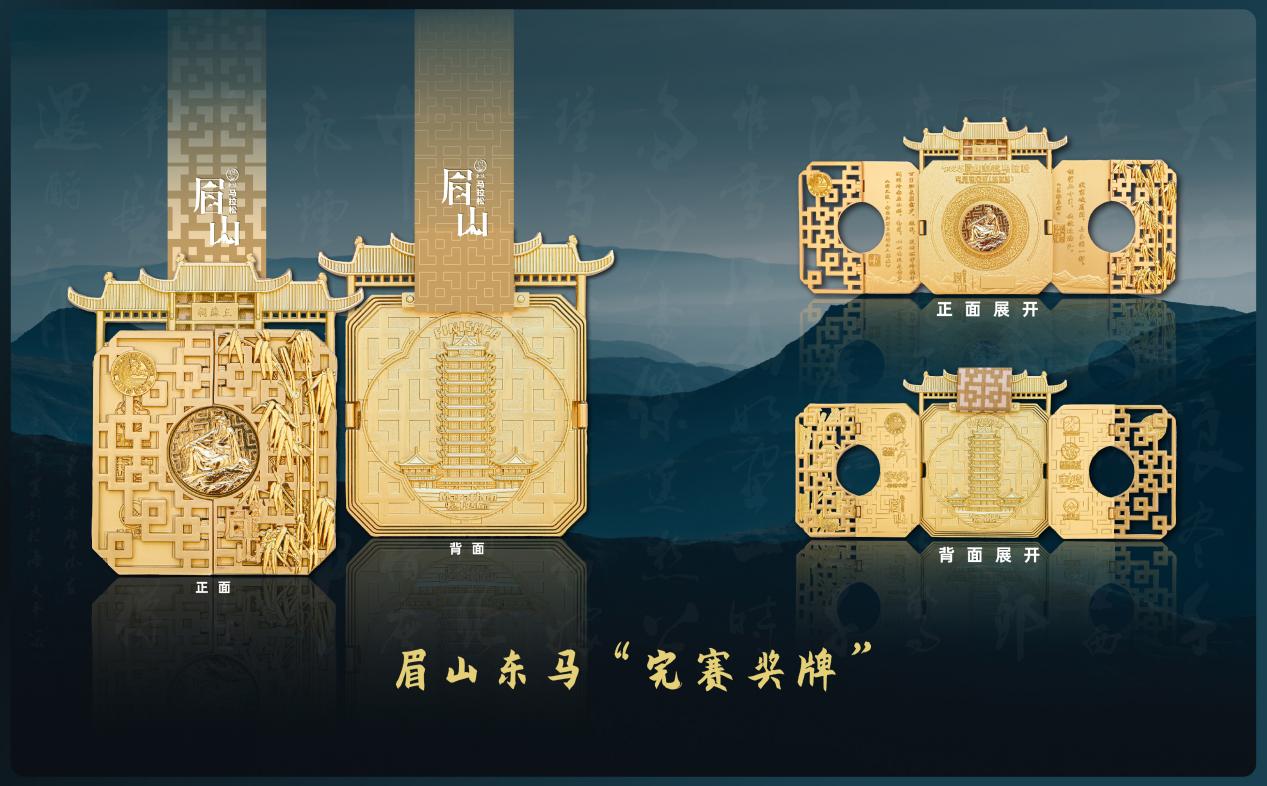

从一座“老城门”出发,跑过一段被解说的赛道,最终,完赛者将收获一枚可展开的五折叠“书卷”奖牌。奖牌以宋代窗棂为框,正面雕琢三苏祠的剪影与东坡盘陀坐像,展开后像是一幅微缩的文化长卷,将眉山特色呈现于奖牌之上。

“在比赛前的发布会上我就注意到了此次的完赛奖牌,我跑了很多比赛,这次的完赛奖牌我非常喜欢,很有创意。”张婷说。

这枚奖牌,正是这场奔跑的缩影。脚下的赛道,也并行延伸,一分为二。

一条是符合田协A类赛事标准的、严谨的物理赛道,它平坦、可靠,考验着选手的耐力与速度;另一条则是精心编织的、叙事的文化赛道,它试图给跑者留下“诗书眉山”的印象。

这种设计的成功与否,最终将取决于跑者冲过终点线时,除了身体的疲惫与成绩的喜悦,是否还能感受到与城市的深层连接。这种连接,正是东坡马拉松区别于其他城市马拉松的真正核心竞争力。

同时,另一段的赛程,在42.195公里之外,才刚刚开始。

02 万人奔赴的“消费热潮”

跑者们站在起点,他们为个人成绩而奔跑,这座城市,也希望通过他们的脚步,跑活一条贯穿文化、旅游与消费的产业链。这场盛会的成效,最终将体现在周末酒店的入住率、餐馆的翻台率和特产的销售额上。

据《中国路跑人群消费与赛事经济》研究报告最新数据显示,2024年中国田径协会认证赛事全马、半马参赛者人均总消费达13444元,是未参赛跑者的3.6倍,其中半马、全马等长距离赛事带动效应更为显著。

此外,“报告”数据显示,2024年我国路跑赛事参赛者直接与间接消费总规模均有所提升,直接消费带动间接消费比例进一步提高。2024年,马拉松赛事参赛跑者年度项目直接消费与间接消费的带动比例达到1.4:1,即参赛者在项目参与上每花费1.4元,就能带动1元的间接消费。

这些数据背后,体现的正是马拉松赛事强大的“引流效应”,它早已超越单纯的体育竞技,演变为串联吃、住、行、游、购、娱的综合性消费场景,成为推动地方文旅经济发展的黄金纽带。

从11月21日至12月15日,此次东坡马拉松参赛选手可凭电子号码簿免费游览三苏祠、瓦屋山等十余个核心景区。眉山本地的全马跑者杨琴证实了这一策略的有效性,他是眉山某景区酒店的经营者,在赛事期间他所经营的酒店入住量有明显的上升。

“比赛是目标,但不是全部。既然来了,肯定要逛逛三苏祠,看看演出,尝尝地道的东坡肘子,说不定还会去周边景区看看,我们的机会就来了。”杨琴说。行程变更,意味着至少一晚的住宿、数顿正餐及周边消费的产生,“多留一晚”,正是眉山所乐见的。

今年69岁的全马跑者彭光运,是“跟着赛事去旅行”的生动缩影,他从湖北赶来,计划在参赛后继续在眉山停留至12月初,用整整半个月时间深度体验这座“东坡故里”的文化与风情。

以3小时37分的成绩完赛后,他的行程显得更从容了。瓦屋山的冰雪云海、柳江古镇的青石板路、江口沉银博物馆的水下考古遗址、“西蜀第一湖”黑龙滩、“中国长寿之乡”彭山正等待着他的脚步与探索。

眉山深谙“赛事引流”之道。在之前举办的仁寿半程马拉松期间,组委会有针对性地推出“仁马当先·畅游天府”活动,整合黑龙滩、三苏祠等资源,发放消费券,实现“跑一场马、游一座城”。

效果是显而易见的。今年1-9月,眉山市仁寿县接待游客684万人次,同比增10%;实现旅游花费68亿元,同比增长9%。

同时,世界级场馆的打造,也形成了新的“引力场”。

作为世界占地面积最大和攀登面积最大的“双第一”攀岩建筑,眉山国际攀岩中心人工岩壁面积达7200平方米,为这座城市提供了举办顶级攀岩赛事的硬件保障。

2024年,该中心密集承办多项国际国内赛事,包括5月举办的亚洲少年攀岩锦标赛和全国青少年U系列攀岩联赛。这些赛事吸引了大量运动员和随行人员,创造了眉山酒店一房难求的盛况。

“跟着赛事去旅行”,这种设施与赛事的互补模式,为眉山打造了独特的体育旅游吸引力。

此次东马的举办,正逢“东坡文化月”期间,80余项活动构成了一个庞大的文化消费场景。现代舞诗剧《诗忆东坡》的惠民演出、非遗精品展、东坡宴美食线路发布,与马拉松共同形成一股强大的“东坡引力”。

赛事流量转化为消费增量的场景,在“味在眉山博览会”和城市商圈夜市中体现得更为直接。组委会在赛事博览会中特意设置地方特色展区,让龙眼酥等特产从餐馆后台走向前台,缩短游客与消费的距离。

夜幕降临,东坡印象水街人头攒动,“赛事周末的客流和营业额有显著提升,我们备货量比平时多了五成。”一位夜市摊主表示。

正如眉山市委五届十一次全会所明确的,建设“文旅深度融合特色发展先行市”是目标,东马及其配套活动是这一战略的实战演练。它考验的是一座城市能否将“三苏文化”这一顶级IP,通过赛事、服务、产品和体验,进行系统化、生活化的转译,让马拉松赛事超越短暂的经济刺激,真正成为一种持续赋能城市发展的机制,最终实现“办好一个会,搞活一座城”的深远目标。

03 超级IP的“养成计划”

一个超级IP的打造与运营,也像马拉松一般,成功的关键不在于瞬间的爆发,而在于全程的规划、途中的坚持以及节奏的掌控。

从2022年眉山作出传承三苏文脉的决定,到2025年市委全会通过建设文旅深度融合特色发展先行市的决定,并配套出台详尽的产业支持政策,眉山展示了一条清晰的发展路径,就是将东坡文化IP,转化为城市发展的竞争力和动力。

东马,正是这一顶层设计下的关键落子,文旅部门可借此机会推介东坡文化精品旅游线路,将跑者的脚步引入更广阔的乡村和景区,深入苏轼的青年时光;农业部门则可联动推出本地特色农产品展销,让“东坡味道”跟随跑者的口碑传向四方;商务部门则能整合商业资源,打造东坡主题消费场景,延长消费链条。

抽象的文化资源,被进一步转化为可体验的体育赛事、可消费的旅游产品、可传播的城市故事。无论是近年来爆火的三苏祠研学,还是曾经眉州东坡酒楼服务巴黎奥运,其底层逻辑与此一脉相承,就是让东坡文化从书本中走出来,在当代生活中焕发新的生机。

近年来,三苏祠成功晋升国家一级博物馆,“三苏文化大数据库”获评国家级数字化案例,扎实的学术研究与现代化的表达方式,让这座千年古祠始终保持着活力。

于是,“东坡”这一超级IP常看常新,它是现代舞诗剧《诗忆东坡》在国际舞台上的身影,是川剧《梦回东坡》在全国巡演时收获的掌声,也是动画片《少年苏东坡传奇》在青少年中引发的关注。

多元的文艺创作,共同构建了一个立体的、可亲可感的苏东坡,让文化IP超越了地域和时空的限制,拥有了更强大的吸引力和感染力。

这种活力,同样体现在眉山市民的精神风貌上。在东坡马拉松赛事中,市民的主人翁意识被显著激发,使其从被动的道路通行受影响者转变为主动的参与者、加油助威者,其关键在于从单向的“管理”转向为双向的“互动”与“服务”。

当市民感受到自己城市的文化IP被外界关注和尊重,他们便会自发成为城市最好的代言人,从而成为东坡文化传播者、眉山本地导游,这种情感的联结,是超级IP留给城市的遗产之一。

苏轼从眉山出发,走向的是广阔的世界与无常的人生,其精神内核是“此心安处是吾乡”的豁达。如今,万千跑者奔赴眉山,也是一次朝向文化源点的“精神还乡”,这像一场跨越千年的接力,奔赴源点,是为下一次出发汲取力量。

展望即将启程的“十五五”,这场“文化马拉松”将进入更具挑战与机遇的赛段。未来的竞争,将不仅是资源禀赋的比拼,更是创新转化能力的较量,在于如何让文化传承如同苏轼笔下的江水,在时代的浪潮中奔流不息,滋养出新的生态,这将是眉山这座千载诗书城需要继续书写的答卷。

评论