界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 庄键

在全球供应链区域化重构、国际经贸规则深度调整的背景下,作为上海制度型开放的全新载体,东方枢纽被寄予厚望。

2025年11月28日,海关总署牵头的国家十部委对上海东方枢纽国际商务合作区先行启动区进行联合验收,并颁发验收合格证书。这一全国首家全新特殊类型区域将为我国深入推进高水平改革开放注入新动能。

上海东方枢纽国际商务合作区于2024年2月经国务院批复设立,规划面积约0.88平方公里,以G1503快速路为界分为两个区块,其中东侧区域为先行启动区,规划面积约0.44平方公里。

安永(中国)企业咨询有限公司经济咨询服务主管合伙人余泠对界面新闻表示,这座定位“全球首创,国内唯一”的零时差全球畅通商务区,绝非单纯的交通枢纽升级,而是服务国家高水平对外开放战略的关键布局,也是中国主动融入全球经济体系的制度创新实践。

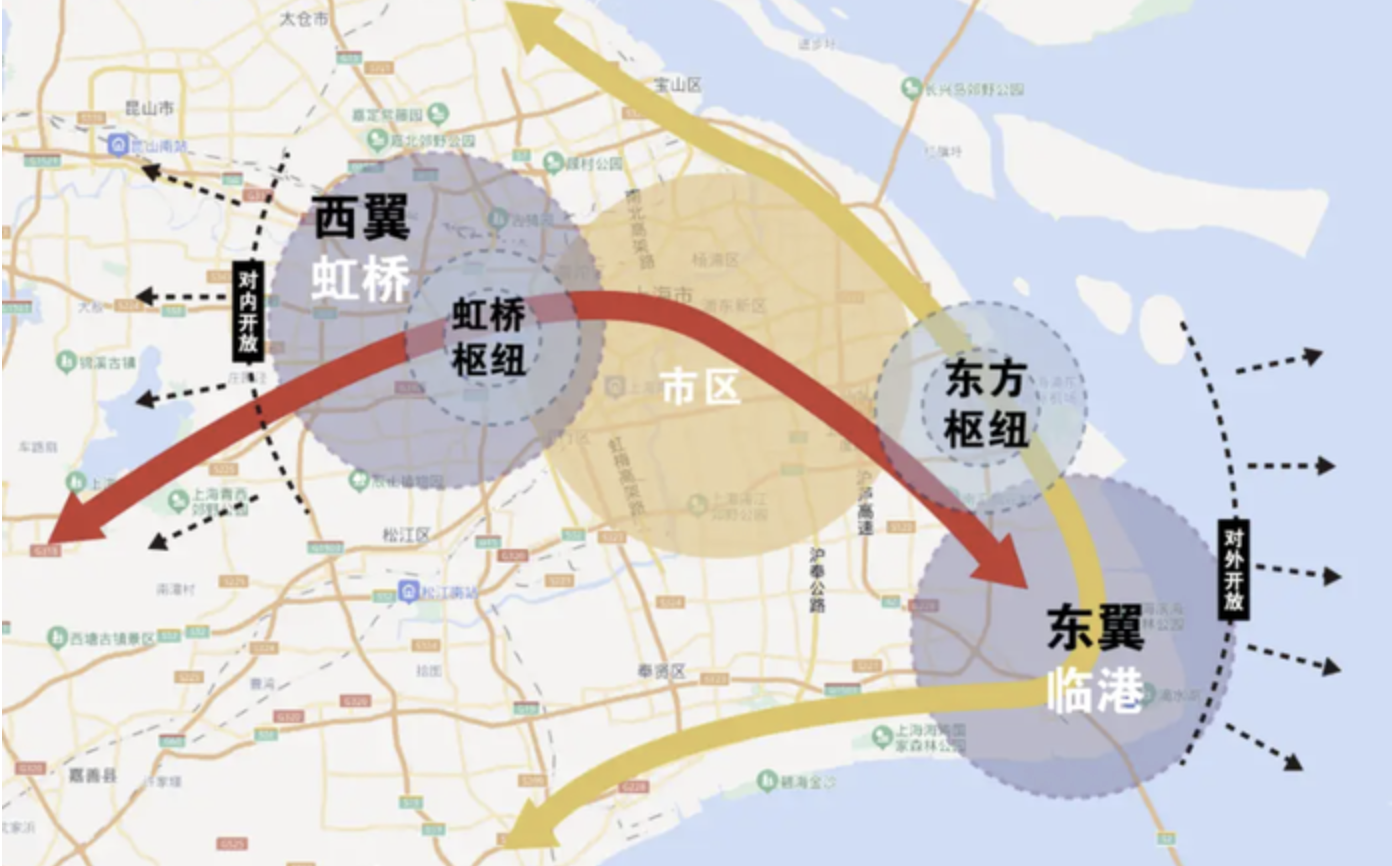

这种定位使其与侧重国内辐射的上海虹桥枢纽互补,形成“一东一西”的开放格局。作为集“空铁一体交通枢纽”、“国际商务合作区”、“特殊综合保税区”于一体的复合平台,东方枢纽的关键价值在于实现物理流量向经济能量的转化。

余泠认为,这一转化的核心逻辑,是以高端要素集聚与辐射构建超级枢纽,而人的流动是核心突破口。

以商务合作区推出的便利化政策为例,受邀国际商务人士可免签入境停留30天。“这打破了传统双边协定的局限,能直接吸引全球顶尖商务、科技人才,让这里成为国际人才流动和知识交流的高地。”余泠对界面新闻评价称。

人才流动带来的要素协同效应正在多个领域显现。在余泠看来,它能带动技术、资本、数据等生产要素的畅通,其中跨境数据流动创新最具代表性。

“在保障国家安全前提下,值得进一步正探索规范化的数据跨境通道,破解高科技产业研发的核心难题。”她举例称,生物医药领域的跨国药企可通过该通道安全传输多中心临床试验数据,人工智能企业能合法调用国际数据训练算法模型,这些都将直接提升产业创新效率。上海最新发布的航空口岸通关优化方案也明确提出,将推动东方枢纽与浦东机场的站场城协同监管,为要素流动提供技术支撑。

从城市空间布局角度,东方枢纽国际商务合作区及上海东站等重大工程所在的东方枢纽区域,之于上海是一次重要落子。它将进一步盘活上海东南片区,加强同长三角周边城市的联动发展,乃至提升上海在全球网络中的重要节点地位。

界面新闻从上海东方枢纽国际商务合作区管理局获悉,经过此次验收,商务合作区已经全面完成基础设施建设,已建成高标准监管设施、智能化卡口系统、综合信息管理服务平台等基础设施,完成先行启动区封闭设施及与浦东国际机场联接通道建设,实现区域封闭式管理,建成境外人员国际侧联检区、境内人员国内侧进出区通道等分类管理设施。

同时,海关部门建立智慧码作业中心管理模式,用数据打通业务流、单证流、决策流、执行流,建立高效能、低干预的管理模式。移民管理部门允许全球各国受邀人员免办签证进入,并叠加适用口岸签证、一站式提供延期停留等便利化措施和服务,最大程度满足中外人员跨境商务交往活动需要。

此外,区域内还完成商业、餐饮、休闲、专项服务等配套服务设施建设,为商务活动提供全方位保障。

作为国际开放程度最高的区域之一,国际商务合作区以促进国际商务交流为目标,在综合保税区、海关监管区和口岸限定区域管理制度基础上,叠加特定封闭区域人员跨境流动便利化政策措施和商务服务功能,把“一线放开、二线管住”的制度从货物向自然人拓展,以打造便利国际商务交流的新平台、服务资源要素汇聚的新载体、推动长三角一体化发展的新节点。

产业赋能层面,东方枢纽以“商务活动、国际会展、国际培训”三大功能构建平台经济生态,实现创新链与产业链的深度融合。

即将于2026年3月举办的AWE中国家电及消费电子博览会,成为这一逻辑的典型实践。作为商务合作区封关后的首场大型展会,海外展品可实现便捷入区、展后返回,解决了通关烦琐、物流缓慢、成本高昂等问题。

“与虹桥枢纽侧重长三角一体化不同,东方枢纽更聚焦全球资源导入,通过‘境内关外’定位,将江苏北部、浙江沿海等腹地纳入全球产业链体系,服务全国统一大市场建设。”余泠表示,在地缘政治不确定性增加的当下,这种辐射能力更显珍贵,它打造了可信赖的国际接口,为全球供应链稳定注入中国力量。

上海财经大学中国自由贸易试验区协同创新中心首席专家、上海财经大学教授孙元欣也对界面新闻表示,商务合作区与在建的上海东站交通枢纽和浦东国际机场一起,与虹桥国际商务枢纽一起形成“两翼齐飞”。他补充称,“与虹桥枢纽相比,东方枢纽的国际航线和国际枢纽作用更加突出。”

商务合作区此前披露的建设时间表显示:封闭验收后,商务合作区基本功能落地运行;到2028年,实现商务合作区全域封闭运作,完成重点功能性基础设施建设;到2030年,全面建成商务合作区。

余泠展望称,随着各项创新政策的落地,商务合作区正加速成为链接世界、服务全国的战略支点。

评论