文|山农下山

如果要为2025年的电商行业选定几个关键词,即时零售和AI一定不会缺席——尽管它们还没有展示出自己的赚钱能力。

即时零售更是给财报拖后腿的一把好手。今年以来,京东一声“枪响”,阿里猛然加码,美团被迫应战,撒钱热闹,但三家财报都透着相似的苦味,大写的“亏损”,稳稳地从Q2延伸到了Q3。

在减少投入的前提下,京东新业务在Q3亏损157亿元,其中外卖业务大概亏损137-142亿元,平均每天亏掉1个半小目标,单均亏损9元。同期,阿里因为外卖导致的亏损直接吃掉了中国电商板块接近80%的利润。美团这边,核心本地商业经营利润在Q3转负,亏损达到141亿元。

虽惨烈,但这也在大家的意料之中。

其实美团早就用多年财务数据证明了,外卖真的是门苦生意。靠外卖本身并不赚钱,美团盈利的核心,是把外卖盘子做得足够大,以此为基础去赚取商家佣金和广告收入。这是一个从1到N的过程,1是基础,也是最难搞的。

冲进来抢生意的电商平台,各有心思。

突然发力的京东虽然让人意外,但考虑到美团即时零售的货盘已经拓展到3C,小到充电宝大到新发售的苹果手机,年轻人都开始直接从美团下单,京东的反击也就很好理解了——进攻即防御。

美团外卖随时可以买到新款iPhone和充电宝

不过风头很快被阿里抢走了。

它以更坚定的决心、更充足的预算冲进了战场。阿里背后的意图可能也更加复杂:用高频(外卖)带低频(电商)、为掌管电商事业群的蒋凡创立新的战绩,他被外界普遍认为是马云看中的接班人选。(参见报道《属于蒋凡的“胜利”》)

进入第三季度后,两家电商公司对于外卖业务的态度产生过明显分歧,京东后撤,阿里继续与美团深入交战。京东甚至把外卖业务单独拿出来做了个App,被业内人士认为,这是“外卖无法给电商引流”的直接证明。但随着第三季度财报陆续公布,两家又实现了同频,以不同的话术进行了类似的表态:接下来要收缩对外卖业务的投入。

事实上,今年双十一结束后,很多用户已经发现淘宝闪购的补贴力度变小。

这其中有一部分季节的原因。夏季高频低客单价的茶饮消费,是更适合大公司用来冲量的SKU。随着冬天到来,尤其在北方地区,这部分消费自然减少了。很多互联网业务其实都会受到季节影响,比如北京地区的滴滴单量在9、10月份往往会下滑,因为秋高气爽,用户更愿意选择骑行、步行或者其他公共交通工具。

至此,今年的外卖大战或许要告一段落了,至于明年是否会卷土重来,尚不可知。根本上,大公司更青睐新鲜的故事,其中一些会成为没什么价值的过眼云烟,比如前几年的元宇宙,也有一些会沉淀下来,甚至成为一段时间内最重要的主题,比如当下的AI。

但无论如何,电商公司们2025年在即时零售战场烧掉的天文数字,大概率会在多年之后成为行业发展新阶段的某种注脚:

电商新的洗牌期又来了。

真伪“降维打击”

判断一个行业的洗牌期是否到来,有几个通用的标准:

1、新模式增速持续高于传统模式,头部市场份额被撼动;

2、同质化严重,陷入价格战,甚至行业某个环节出现大量倒闭;

3、重要政策出台,对行业规则带来较大改变。

包括生鲜电商、互联网金融、共享单车在内的很多行业已经走完了这个过程,电商、新能源汽车行业则正在经历。

以电商行业为例。

平台侧,第三季度,京东增收不增利,拼多多明显增速放缓,连续两个季度降至个位。阿里也在2026财年第二季度(截至今年9月30日止季度)经历了净利润下滑72%。不理想的财报集体指向了一个事实:传统的电商生意模式被挑战。与它们形成对比的是,抖音、快手和小红书的电商业务正在快速增长,形成进一步改变行业格局的合力。

商家侧,价格战叠加电商税,一大批商家已经被洗牌出局。

旧有局面变化的同时,新事物也正在吸引更多关注。如果说即时零售具备一定的短期性,更像是各家平台为自己找来的肾上腺素,AI带来的影响可能会更加持久。

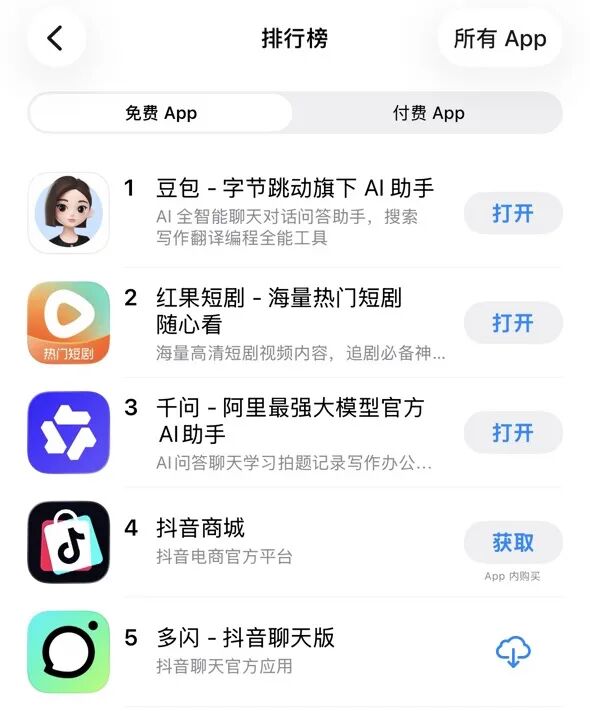

Deepseek在年初红火后,阿里迅速将自己变身为AI公司——虽然它在过去半年投身外卖生意的热情难免让人有些恍惚,但从财报与股价数据来看,AI确实在为它带来强有劲的新增长。B端,阿里云稳坐云市场老大,份额超过第二名到第四名的总和;C端,千问App推出没多久下载量就达到千万级别。

千问app正式上线仅两天就跃居AppStore前三

长远来看,洗牌期的出现其实是好事。市场有自然的优胜劣汰,能扛住洗牌期的有韧性的企业,往往在后面会有更好的发展,行业也可能进入到更健康的发展轨道。

那么谁最不喜欢洗牌期?

还是市场老大。更准确地说,是还没有拿到下一程船票的市场老大。微信诞生前的腾讯大概就是样本,难以想象,这个社交帝国如果没有顺利切换到移动互联网,后面的故事,可能就是另一个版本 。

对于老大们来说,他们当年是通过洗牌,革了别人的命,才开始飞黄腾达,当然也最怕类似的剧本发生在自己身上。

比如搜索生意,最早这只是门户的附属功能,谷歌离开中国市场后,百度迅速做大,把搜索生意变成自己的舒适区。可惜,它的绝对优势在手机端没能持续,如今的搜索入口无处不在,从小红书、抖音到新近兴起的各种AI应用——就像人们不再那么需要垂直App一样,中心化的搜索入口,也已经成为上一个时代的产物。

为了避免重蹈前人覆辙,老大们需要对市场上的新动向保持更大的警觉,甚至在必要的时候主动发起攻势。

进攻虽然费弹药,但很多时候进攻比防御更安全。

教员曾经预判过二战的走势:只要迫使德军进入战略防御,法西斯的命运就算完结了。因为德军几乎所有的胜利都是在进攻中取得的。这个拐点最后出现在斯大林格勒,德军在这里僵持200天,损失150万人和大量武器装备后,黯然撤离,转为防御模式,二战局势自此改变。

明面上,更大的危险来自降维打击。

资本最喜欢具备降维打击能力的搅局者,因为他们看起来有足够的确定性。腾讯在搞开放生态之前到处“抄”项目的模式,核心就是降维打击。把市场上有创意的产品“借鉴”过来,发挥腾讯庞大用户体量的优势,就能事半功倍。

当然这已经成为大佬的黑历史了。后来从腾讯到行业更流行的玩法都是投资,一起把做大做强去资本市场发财。雷军的一部分财富就来源于此。

但一个事实是,商业竞争中高维与低维的界限有时候没有那么清晰。年轻人习惯在小红书搜索,并非因为它的搜索技术比百度好,而在于这里有更多真实活跃的人,有分享的氛围。

商业的世界不是幼儿园门口的小广场,兜里玩具最多的小朋友自动拥有最高话语权。

类似的模糊也存在于电商行业。2009年,阿里推出双十一,通过造节的方式生成流量漏斗,拉动整个行业高歌前进;2018年,拼多多上线百亿补贴;2020年,抖音直播电商爆发;2024年,小红书确定生活方式电商的定位,电商业务增速凶猛。

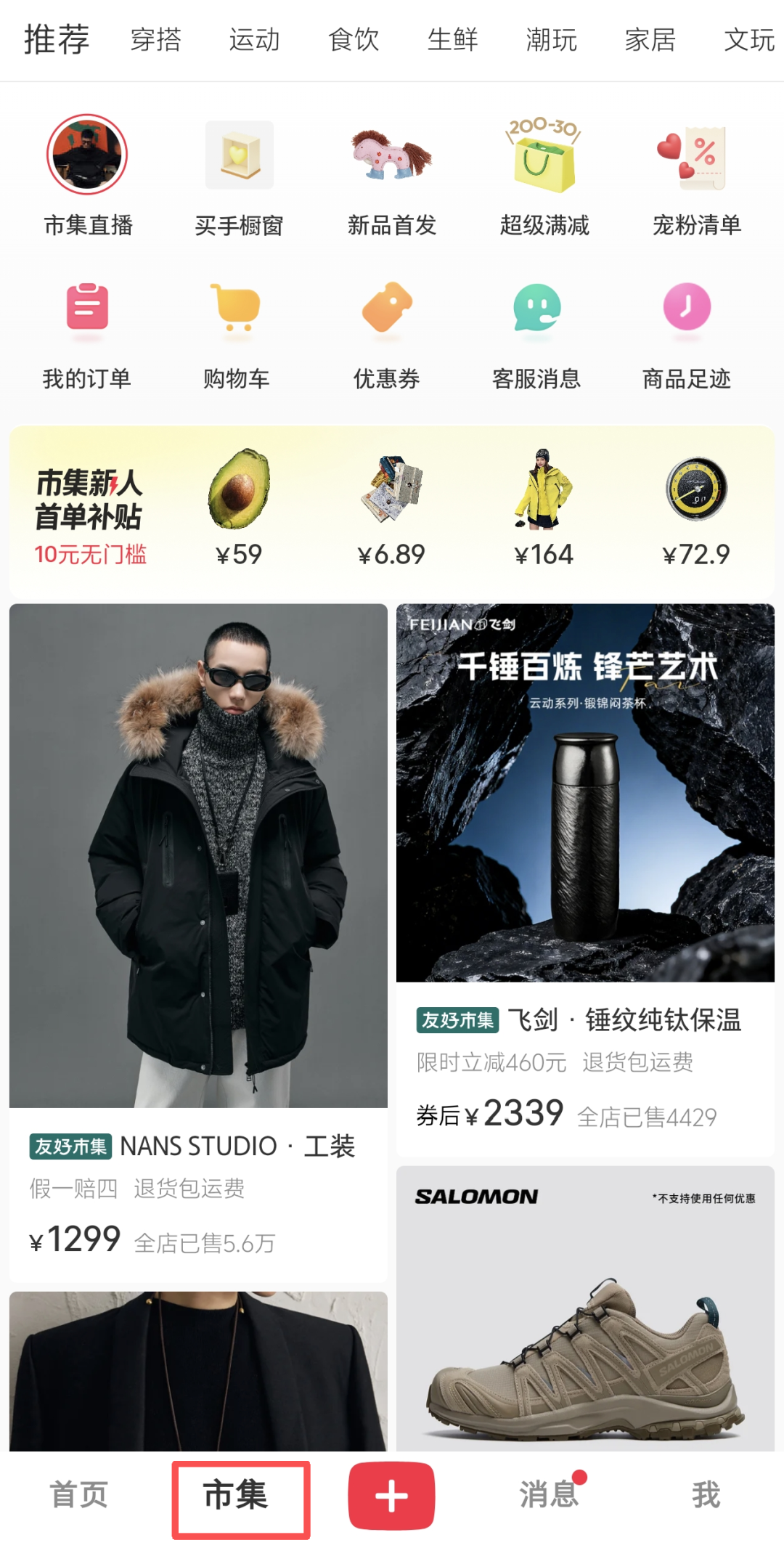

小红书已将电商“市集”入口放在一级菜单

表面上看,这都是新模式对旧模式的挑战,或者说,是后来者通过拓展竞争维度改变了市场格局。但本质上,这一切创新的核心跟此前所有玩家的逻辑都一样,依然是一个词:

效率。

这是电商行业从未改变过的逻辑。甚至可以说,这个行业本身就是为效率而生。

对于商家端,效率意味着更多的生意。对于用户端,效率意味着更满意的用户体验,它包括物美价廉的商品,以及更低成本的消费决策。

即时零售和AI再火,电商的根本竞争维度并没有变。商家永远只会选择能给自己带来生意的平台,用户也只认能让自己买到东西的平台:当我想要买一个东西,我以理想的价格直接得到了,这是最根本的需求,也是最高级别的用户体验。

任何偏离核心的新故事,其真实价值都是值得怀疑的。

阵痛

洗牌期总是伴随着阵痛。

平台的痛苦在于如何在重新排位的过程中占据优势,个体的命运可能更加飘摇。在小红书等社交平台,不少10年以上的老淘宝店主宣布闭店,评论区里一片唏嘘。有老顾客表示不舍,有同行表示共情。

很少有人能吃到所有的红利,无论个人还是商业组织。像段永平那样创业成功,全身而退投资继续成功的,少之又少。多数时候,人生曲线的最高点,过去就过去了,再也无法复现。比如离开搜狗创业的王小川,似乎就陷在类似的困境里。

很多老商家经历过的、商品上架就有销量的黄金时期,注定不会再现了。

根据国家统计局数据,实物商品网上零售额从2020年的9.759万亿元增长至2024年的13万亿元,但是在这五年里,同比增幅却从14.8%逐年下降至0.49%。此外,2025年前9个月,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重在25%左右,相比2023年的27.6%有所回落。它走出了抛物线的姿态,2023年之前是持续上升,到达顶点后,一路滑落。

电商渗透率见顶带来的一个必然结果,是获客成本的高企。根据媒体报道,主流电商平台的获客成本均值在2023年已经达到800元,阿里和京东更是四位数的水平。

这些变化,都对商家形成了直接的承压。

想要继续生存,无非就是几个选择:卖更便宜的货、卖更好的货、去找份工作。

第一条路很难走。在供应链高度发达的中国,永远都有更便宜的货。前些年便宜货的代表产地是义乌,现在已经转移到了河北。他们对利润的要求更低,单件商品可以只赚几分钱,最后算下来比种地强就行。

山农走访过的河北南和村,宠物粮食电商准备发货

找工作也不靠谱。习惯做生意的人已经回不到办公室,而且,眼下可能也没那么多办公室空位等着他们回去。

升级货盘,用质量更好、更有竞争力的商品去穿越周期,是眼下更难、但或许是更正确的选择。我认识一位经营原创设计实木家具的淘宝卖家,经历最近两年的生意严重下滑后,在去年下定决心转型,把全线产品升级到柚木材质,涨价30%以上,客群从此前的中产随之上调到经济实力更丰厚的人群。

前段时间我问他生意怎么样,他回答:还在慢慢做,但至少有希望,比以前等死强。

电商平台亦是如此。尽管各家都有一套自己的打法与优势,但在行业洗牌期,对交易本身与商品质量的重视,已然成为共识——或者说,这是让他们得以安然度过洗牌期的一份保险。

落到具体动作上:抖音在持续打击直播间虚假宣传,拼多多在搞新质供给计划,阿里在不断优化商家等级管理,引导其对优质商品的重视,小红书也推出了友好市集和社区信用分……从公开发声来看,已经没有平台在一味强调自己的“低价”标签了。

回归

查理·芒格曾经夸赞Costco是一家近乎完美的公司。

它不是传统的靠货品差价赚钱的零售商,主要利润来自会员费。根据2025年财年数据,其会员费收入达53.23亿美元,占净利润的65.7%,全球会员费高达89.8%。

可以说,它赚的其实是信任的钱。Costco让它的会员相信:自己需要的商品,在Costco可以得到价钱最便宜、质量最优的供给。直到现在,Costco的SKU也不超过4000个,相比沃尔玛的10万+,消费决策的友好度更高。

单靠价格力维系的忠诚并不能长久。这就像长视频网站的困境,一部爆款能吸引来一波的付费会员,但引擎一旦熄火,会员掉头就跑。

信任永远都是更高级的护城河。

某种程度上,这也是AI在电商行业的前景尚不明朗的原因之一。

尽管多家电商平台都在今年双十一重点强调了AI赋能,但至少我身边所见极少。先不提用户是否已经形成了AI 帮助决策的习惯,首先,电商用户大多是脚踩多条船:既会在拼多多买水果,也会在淘宝买文创,还会在抖音下单护肤品,在小红书购置地方特产,但眼下的AI Agent并不能做到全网筛选和比价。

这个感觉就像是:我面前站着位魔法师说要改变世界。但他还在上学,只能在校内使用魔法。而我生活在麻瓜的世界里。

其次,产品经理们所呈现的AI购物场景,大多忽略了女性用户消费的一个重要快乐源泉:逛。这甚至比购买本身更重要。我的很多女性朋友习惯在结束一天的辛苦时,躺在床上刷购物软件,这种云逛街的体验,不是直男式的AI导购能给到的。

她们需要提升的不是购物效率,而是购物体验——包括逛的体验。

当然,从洗牌期的角度来看,AI的火热不是坏事。很多新事物在出现早期就是混乱的、被质疑的。这更加考验平台和商家的眼光和定力。尤其是脆弱性更强的中小商家。

他们在洗牌期注定辛苦,因为需要一边调整货盘,一边寻找最有效的流量入口。这个时候,不妨多学习Costco的定力,尽量摆脱噪音污染,只做自己觉得重要和正确的事情,回归电商本质:

以更高的的效率把商品卖到有需要的消费者手里。

其他的热闹,暂时都没那么重要。

评论