单位|恒都知识产权事业部

作者|著作权专业组 邵长平

编者|恒都微信运营团队

日前,上海高院发布2016年上海法院知识产权司法保护十大案件,其中之一为“葫芦娃”“黑猫警长”美术作品著作权侵权纠纷案,笔者结合本案对著作权合理使用目的之“转换性使用”作简要分析。

一、本案案情简介

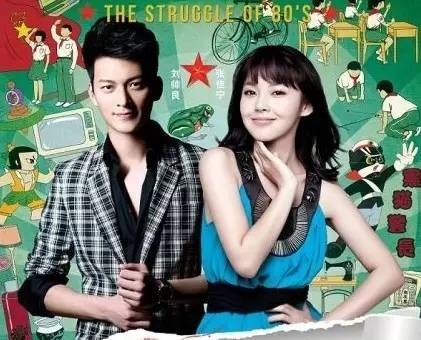

一审被告浙江新影年代文化传播有限公司(以下简称“新影年代公司”)在其制作的电影《80后的独立宣言》宣传海报上使用了原告上海美术电影制片厂(以下简称“美影厂”)拥有著作权的“葫芦娃”和“黑猫警长”角色形象美术作品,一审被告华谊兄弟上海影院管理有限公司(以下简称“华谊兄弟”)在其新浪官方微博上发布了关于电影《80后的独立宣言》的介绍,并同时发布了该电影的涉案海报,该宣传海报如图所示。

原告美影厂认为,被告新影年代公司未经许可,使用“葫芦娃”和“黑猫警长”角色形象美术作品用于电影《80后的独立宣言》宣传推广,包括网络环境中的宣传,已经构成对原告修改权、复制权、发行权、信息网络传播权的侵犯;被告华谊兄弟在其官微中发布涉案海报,加大了涉案海报的传播,构成对原告信息网络传播权的侵犯,并与被告新影年代公司构成共同侵权。

本案主要争议焦点:新影年代公司在电影宣传海报上使用“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品是否构成合理使用。

二、法院判决

一审法院认定:涉案被引用作品属于已经发表的作品;被告引用涉案作品的目的是为了说明涉案电影主角的年龄特征这一问题;“葫芦娃”、“黑猫警长”两个形象与其他二十余个表明“80后”时代特征的元素均作为背景使用,占海报面积较小,且比例大致相同,“葫芦娃”、“黑猫警长”的形象并未突出显示,属于适度引用;涉案海报的使用未对原告作品的正常使用造成影响。

二审法院在上述基础上进一步阐述:为说明某一问题,是指对作品的引用是为了说明其他问题,并不是为了纯粹展示被引用作品本身的艺术价值,而被引用作品在新作品中的被引用致使其原有的艺术价值和功能发生了转换,且转换性程度较高,属于我国著作权法规定的为了说明某一问题的情形。最后,一、二审法院均认定新影年代公司的使用行为属于著作权法所规定的合理使用。

三、结合本案分析合理使用的判定

本案两审法院对于合理使用的判断采用了包括被引用作品的性质、引用作品的目的、被引用作品占整个作品的比例、是否会对原作品的正常使用或市场销售造成不良影响四个要素进行检验,其中二审裁判明确了转换性使用属于合理使用的审查判断标准,即在转换性使用的情况下,不影响原作品的正常使用,也没有不合理的损害著作权人合法权益的,构成对原作品的合理使用。转换性使用是对合理使用四要素检验法的进一步发展。笔者结合本案着重阐述以下三个问题:

1、合理使用是否必须为非商业性使用?

如本案中法院的认定,涉案电影是被告新影年代公司的产品,从海报配合电影市场推广的功能属性来看,在海报中使用涉案美术作品,确属商业性使用,但合理使用制度并不天然排斥商业性使用的可能,即便是商业性使用,只要该行为符合法律规定的相关要件,仍然可以构成合理使用。

关于这一点,美国的Campbell案早已给出了示范,美国巡回上诉法院认为被告的商业性使用行为不符合美国著作权法第107条关于合理使用四要素中的第一个要素,但美国联邦最高法院最终判定被告的商业性使用性质因转化性使用而构成合理使用,Souter大法官在该案指出,“使用的商业属性固然是判定合理使用的重要因素,但仍需视情况而定,在转换性使用的情况下,就不宜根据使用的商业属性判定侵权。”[1]

2、合理使用是否以不可避免为前提?

本案美影厂二审上诉理由之一为:涉案电影主角的年龄特征不需要通过涉案作品来说明,因为通过海报上的电影名称,电影主角的年龄特征一目了然,其使用目的不属于“为说明某一问题”。

从中可以看出,大家对于合理使用制度中使用目的的理解和使用产生了混淆。事实上,被引用作品在新作品中不是以必需为前提,即使在新作品中引用原作品不属于不可避免的情形,也可能构成合理使用。

《中华人民共和国著作权法》第二十二条规定了四种使用目的下的相应使用行为,不同的使用目的对应的是附着不同条件的使用行为,“不可避免”针对的是“为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品”,而本案适用的是“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”,不以“不可避免”为前提。

3、如何判断是否属于转化性使用?

关于作品的转换性使用,目前尚没有一套确定的判定标准,本文仅以Campbell案和本案进行个案说明。

Campbell案中,法院认为涉案行为属于对前作的揭示并产生了新的、具有创造性的作品,而非单纯的复制或延续其创造目标,不合理地利用前作已经或者可能产生的影响力[2]。在适用转换性检验时主要考察以下问题:“新作品是否仅仅取代了原作品,还是给原作品增加了一些新的内容,比如不同的目的和性质,或者用新的表达、意思和信息对原作品进行了改进”。

本案中,二审法院认为涉案海报中引用“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品,不再是单纯的再现其艺术美感和功能,而是反映一代共同经历八十年代少年儿童期,曾经经历“葫芦娃”、“黑猫警长”动画片盛播的时代年龄特征,亦符合电影主角的年龄特征。“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品被引用在电影海报中具有了新的价值、意义和功能,其原有的艺术价值功能发生了转换,而且转换性程度较高,最终认定属于著作权法上的合理使用。

从上述案例可以看出,Campbell案中通过给原作品增加新的内容,用新的表达、意思或意义对原作品进行改进,属于对原作品内容的“转换性使用”;而本案中,被告并未给原作品增加新内容,而是通过将涉案美术作品使用在电影海报中,使原作品具有了新的价值、意义和功能,即属于对原作品功能的“转换性使用”。也即,对于原作品内容和功能的转换,都可能构成著作权法上的“转换性使用”。

[1] Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 591 (1994).

[2]祁温瑶:“转换性使用原则的分析及在我国法律体系中的生存空间探索”《法制与社会》,2017.2(上)。

评论