文 | 新声Pro 安

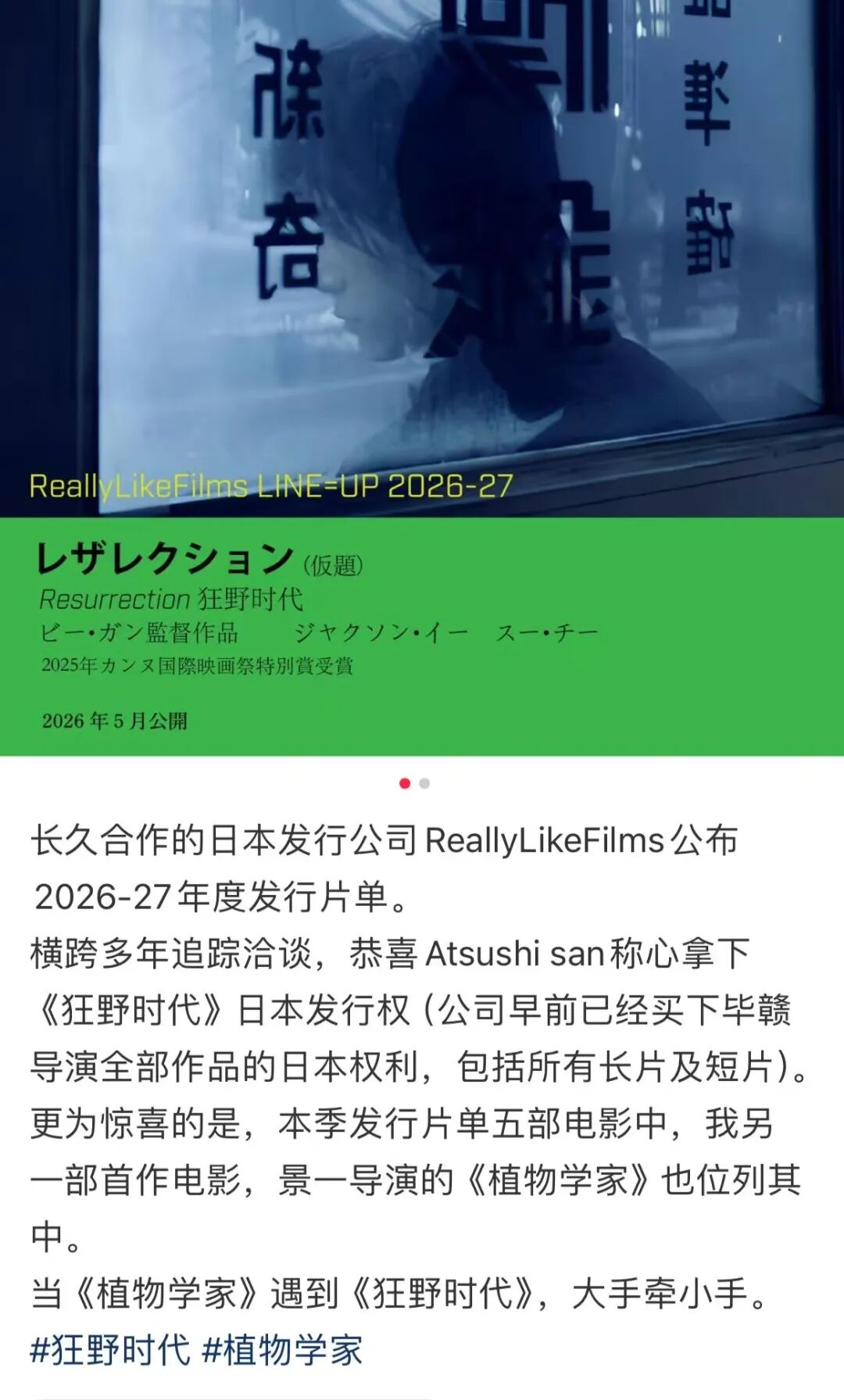

作为与毕赣导演合作十年的制片人,单佐龙完整陪伴并推动了一位作者导演(他称其为「艺术家导演」)在国际视野下的成长与蜕变。从《路边野餐》的一鸣惊人,到《地球最后的夜晚》的风格延续,再到获得戛纳电影节特别奖的《狂野时代》,他们共同穿过了华语艺术电影跌宕的十年。

与此同时,他的制片合作名单上陆续出现了李鸿其、景一等一批风格迥异的新名字,对于这些不具备流量明星加持、尚不具备国际知名度但作者属性极强的新人新作,单佐龙的工作是系统地推向柏林、戛纳、威尼斯等国际舞台,并送入全球艺术电影的流通网络,而与顾游(顾晓刚)的合作,在导演已经凭借前作证明自己的创作能力、被国际影展认可过的情况下,单佐龙希望能推动作品在全球市场,获得更长久的生命周期和影响力。

这条路在当下显得尤为艰难。单佐龙观察到,疫情之后,能在全球通行的华语电影数量「可能砍了一半都不止」。而国内市场环境与平台策略的变迁,也让早期凭借极低成本创造市场奇迹的模式难以批量复现。

在双重挤压下,过去的经验依然可以得到最大程度的借鉴与沿用。自《路边野餐》时期即建立的与全球艺术电影发行商的合作模式与信任度,在这十年间被持续作用于毕赣的新片和嫁接给更多创作者的新人新作——规则建立后,单佐龙个人的制片人工作与艺术片「出海」方法论,也走到了「3.0」阶段。

一种更深的忧虑开始浮现:在影展创投的工作让他花大量的时间来阅读年轻创作者的文本,「恐慌」也因此产生——在那些文本中,单佐龙可以清晰地感知到华语创作的想象力似乎正在停滞,「我们好像还在重复自己」。与之形成鲜明对比的,是东南亚电影创作展现出的惊人前卫性与类型融合能力,这让他决心探究其他国家和地区的电影市场到底发生了什么样的变化。

伴随而来的,也是对即将展开的新项目和华语艺术片生态的重新审视。在单佐龙看来,他想做的并不仅仅是为一部部电影寻找出路,更想为一种语言、一种文化艺术形式寻找在国际视野里找到更合适的处境。

我们试图梳理,在当下国内国际市场双重挤压的环境中,如何持续推动那些具备作者生命力的电影走向世界?这条路,还能走多远?

以下是《新声Pro》与单佐龙的访谈整理:

01 方法论的形成:从柏林训练营走到全球上映

新声Pro:始于纪录片导演和影展策划的职业生涯,对你后来成为国际制片人有怎样的影响?

单佐龙:影响是根源性的。我最早的身份是纪录片导演,这让我接触并置身于中国的「新纪录运动」中。那个时期的纪录片有一个共同特征,就是它们成功地走到了海外,被海外的节展和电视台关注,可以说是我理解「中国故事」走向国际的最早一批案例。

真正的转折点在2011年冬天,我去了柏林电影节的天才训练营(Berlinale Talents)。那是一个互联网还未深刻影响行业的年代,我甚至还没有用上智能手机。作为一个学生,能以导演身份去到柏林,那种感受更多是朝圣般的开眼界,对国际市场的理解是点状的、模糊的,甚至有些错位。

回国后,我在杭州做了五年影展(杭州亚洲青年影展)。这段经历至关重要,我通过选片认识了今天中国很多的新导演,也通过邀请各国选片人,与柏林电影节、哥本哈根纪录片节等多个欧洲机构建立了直接联系。这让我积累了最初的国际视野和思维方式,对「如何让华语作品走到国际上去」产生了浓厚的兴趣。

新声Pro:2017年再次以制片人身份重返柏林时,工作方式发生了根本转变。这种转变具体是什么?

单佐龙:2011年去柏林,我是一个搜集海报材料的「学生」;2017年去,我是带着《地球最后的夜晚》项目的制片人,目标极其明确。那次行程,我见了后来成为我们长期合作伙伴的几家公司,包括了法国的Wild bunch。我清楚地记得在万豪酒店里,向Wild bunch的开发总监首次阐述了《地球》的首版故事梗概。

这次转变的核心是,我从一个电影节和市场的「观众」,变成了一个主动的「参与者」和「推销者」。我不再满足于被看见,而是要知道如何去沟通、去推荐、去达成合作。《地球最后的夜晚》是我第一部全流程参与的电影,剧本、拍摄、融资、后期等多个环节,再到国内外的发行上映,所有环节都是我的第一次。正是这个艰难的项目,让我真正熟悉并建立起华语电影国际发行的全流程认知。

新声Pro:为何如此看重海外市场?是因为艺术电影在本土市场的空间有限,还是出于别的价值判断?

单佐龙:不完全是。一部电影在本土市场取得巨大成功当然非常重要。但我认为,一部电影真正具备历史性的影响力,在于它能成为一部「世界市场的电影」。我关心的不是它在单一市场能取得多高的票房,而是它能够在全世界多少个国家、被多少种族的观众看到。

这个多元性对于一部电影来说是最重要的。大部分本土市场电影,上映周期很短,版权价值迅速蒸发,很快被历史遗忘。但我们做的艺术电影,发行周期非常长。比如《地球最后的夜晚》,从中国首映到在全球二三十个国家上完第一轮,就用了一年多。之后,它还会进入第二轮、第三轮的发行,被资料馆、电影节策划回顾展。这种持续被观看、被讨论的可能性,是艺术电影独特的价值所在。我的工作,就是推动华语电影去获得这种可持续的、全球性的艺术生命。

新声Pro:《狂野时代》在海外发行策略上,与你过去的项目相比,有什么新的突破?

单佐龙:《狂野时代》实现了一次全新的尝试:全球多区域近乎同步上映。像《路边野餐》是中国台湾先上,中国大陆后上;《地球最后的夜晚》是中国大陆作为主要市场先上。但《狂野时代》在大陆上映一周内,中国香港也开始放映,新加坡市场亦是如此,而美国、法国是12月的同一周上映,这意味着在一个月内,电影在全球多个重要区域同步铺开。

这背后是各个区域对这部电影抱有很高的期待和信心,但也给我们的工作带来了前所未有的挑战。每个区域都根据自己的市场特点,独立设计和制作海报、预告片等宣传物料(比如美国甚至还会针对艺术海报收藏市场专属设计一款定制海报),如何协调和衔接这些跨时区、跨文化的工作,确保品牌调性统一又尊重市场差异,是我们面临的一个全新课题。

02 判断与适配:在新导演与国际市场之间

新声Pro:你与合作方曾总结过在法国市场通行的四类华语电影:强类型、被验证的作者导演、强烈社会议题、代表东方美学的作品。这套标准会成为你选择合作导演的准则吗?

单佐龙:这套标准在我心里是存在的,但我非常谨慎,尤其不会轻易和新导演讲明。我的立场是制片人,我需要为投资方负责,需要对这部电影能走到什么程度有一个预判。但导演、艺术家的立场完全不同。如果我告诉一个新人这套标准,他很可能会下意识地朝着那个方向去创作,这反而会扼杀创作中最宝贵的原创性。

所以,我通常会把这个标准内化为自己的判断工具。当我看到一个项目,我会在心里做一个立体的评估:它可能被哪个层级的电影节选中?它被国际发行商买中的几率有多大?它能真正在多少个国家上映?但我绝不会因为一个项目「不符合标准」就拒绝它。如果一部作品深深地打动了我,我依然会选择去做。

新声Pro:电影节的认可与国际发行商的购买,它们的逻辑有何不同?

单佐龙:这两者的区别非常大,而且对于华语电影来说,我们大部分时候都处于「被动选择」的境地。电影节可以更大胆、更自由,它承担的代价相对较小,选错一部片,无非是来年再选。但发行商的标准非常纯粹且现实:这部电影能不能在足够多的市场卖座,至少是能让艺术受众买单,让我赚钱?

一个残酷的现实是,对华语电影而言,被电影节选中,远比被一个优秀的国际发行商选中要容易。全世界电影节非常多,每个单元都要选10到12部电影,但一个顶尖发行商一年最多只能精耕细作8到10部片子。他们选中你,是基于对你全球市场盈利能力的判断。所以,真正能「闯」过电影节和发行商双重关卡,实现全面成功的华语电影,是非常少数的。

新声Pro:艺术影片如何平衡它的市场与商业性?

单佐龙:艺术电影也是电影,它同样需要专业的制作和运营。电影本质上是一件花钱的事情,有些制作价值,没有足够的资金支持是无法实现的。我的合作导演风格各异,比如顾游(顾晓刚)导演走现实主义东方美学路线,更依赖深刻的文本和演员表演;而毕赣导演和景一导演则非常重视听语言,需要更高的美术、场景等制作配套,这自然就需要较多的预算。作为制片人,我的工作就是发挥导演最大的长项,如果他的长项是需要花钱的,那我就需要想办法去找到这些钱。

新声Pro:在与不同特质的导演合作时,你如何匹配不同的制片方法?

单佐龙:项目体量不同,制片人的工作重心和下沉深度也完全不同。像《植物学家》《爱是一把枪》这样的小成本制作,我的参与度会非常深,事无巨细,甚至可能自己担当后期制片。因为团队小,资源有限,很多事情必须亲力亲为。

但像《狂野时代》《初次尝到寂寞》这样中大规模的项目,我的工作就更宏观。我们拥有非常成熟和完善的制片管理系统,有各个层级的制片人负责推进日常制作。我的精力则更多地放在管理投资关系、确保资金流健康、处理演员与经纪人关系,以及协调海外发行、物料制作等更高维度的战略事务上。一个成熟的制片人,必须清楚在不同体量的项目中,自己应该把握什么,又应该放手什么。

03 本土与未来的两个循环中,寻找可能性

新声Pro:在当前国内国际环境都更具挑战的背景下,对于新人新作,走向海外影展是变得更紧迫了吗?

单佐龙:我觉得需要分层次看。对于大部分中国新导演来说,他们的第一诉求,也是他们目前最能认知到的阶段,就是去到一个重要的电影节。这关乎履历,关乎行业的认可。

但我经常试图和他们沟通一个更深刻的问题:我们真正想要的不是电影节本身,而是电影节这个「发射平台」所能带来的后续——这部电影能否取得良好的国际发行成绩。我常用「发射」(launch)来比喻,在戛纳、威尼斯、柏林发射,平台更高。但发射出去后,电影能飞多远、飞多高,完全取决于电影本身。

有很多电影并非从三大电影节出来,但凭借自身的品质,后续一样走得很好。《路边野餐》就是从洛迦诺电影节出来的,后来在全世界最重要的艺术电影重镇都上映了,成为了影史留名的艺术片。我会用这些案例去安抚导演,如果没能拿到最好的电影节offer,不必焦虑,好电影自有其生命力。

新声Pro:你如何看待国内影展体系对于青年导演的价值?

单佐龙:国内影展有它不可替代的价值。我前段时间在香港亚洲电影节做评审,我们把亚洲新导演奖颁给了从上海电影节出来的《翠湖》。我当时就对导演说,我觉得《翠湖》完全有资格在欧洲大电影节首映。它是一部非常东方的家庭电影,可能欧洲选片人识别它需要一点时间。

但反过来看,《翠湖》在上海电影节出来后,在国内得了很多奖,声量非常大;相比之下,《植物学家》从柏林得奖回来,在亚洲地区电影节覆盖很广,在国内豆瓣平台也有超6000的想看——这是一种差异化的成功路径。

现在国内的产业环境比以前更公平了,新导演不一定非要去国际电影节露脸才能证明自己。很多优秀的艺术电影都是从国内循环出来的,它们同样是非常好的电影,在国内取得了很好的成功。这证明国内的大小影展已经具备了托举一部华语电影的能力。一个健康的产业,应该是国内国际两个循环市场能够对望、并存。

新声Pro:短片影展也很多,你也担任过HiShorts!厦门短片周的评审,在类似经历里观察到年轻创作者短片创作的必要性是怎样的?

短片的世界,就跟长片的世界一样,长片创作有多大必要,短片创作就有多大必要。我觉得反而是那些很难有勇气和条件被放进长片里头的叙事和形式,才最适合用短片来完成,这才是短片无远弗届的价值,它可以成为比长片更为超前的存在。在判断一个短片作品质量的时候,创作者呈现出来的一切可以被「看」到的能力,都是至关重要的。

新声Pro:你目前正处于自我归纳的「3.0阶段」,这个阶段你对项目选择的标准会有什么变化?

单佐龙:我的1.0阶段,是与毕赣导演深度捆绑,全力将他的作品推向应有的国际地位。2.0阶段,是开始将与他合作积累的经验,适配到其他新导演的项目上。而3.0阶段,我将进入一个更苛刻的时期。

面对越来越艰难的产业环境,我需要更谨慎地拷问自己:我是否有能力、有信心把这个项目做得比以前更好?我脑海中有一套非常主观的、基于直觉的「大数据」。未来几年,我可能只会选择那些我直觉上第一感觉就最想做的项目。这个标准无关乎类型,只关乎我是否愿意100%地付出并托付给这个项目。我参与一个项目,必须全情投入,建立深度的情感链接,否则我无法自我认定为主制片人。

新声Pro:你一直在做的「艺术电影」与「能在世界通行的华语电影」之间的紧密程度是怎样的?

单佐龙:我本质上想做的,是能够在全世界通行的华语电影。只是在现阶段,这条路径最清晰的,看起来还是艺术电影。但如果有一天,我做的电影不被贴上艺术电影的标签,也能在全球市场被广泛理解和接受,我也会非常乐意。我的目标不是艺术电影这个标签,而是华语电影能够抵达的广度与深度。

评论