在今年1月举办的第47届金球奖颁奖礼上,法国著名女演员伊莎贝尔·于佩尔(Isabelle Huppert)凭借电影《她》,将剧情类最佳女主角的奖杯揽入怀中。尽管错失了随后的奥斯卡,但已经横扫过戛纳、威尼斯、柏林各大电影节影后的于佩尔,已然是这个世界上最不需要靠奖项来证明演技的女演员。

两度获得戛纳影后的于佩尔,在参加了戛纳电影节的70周年庆典之后,选择了来到中国。只不过这一次这位高产的女演员并没有带着自己的电影作品一同前来,而是选择了在剧场朗读经典文学作品的形式出现在众人面前。

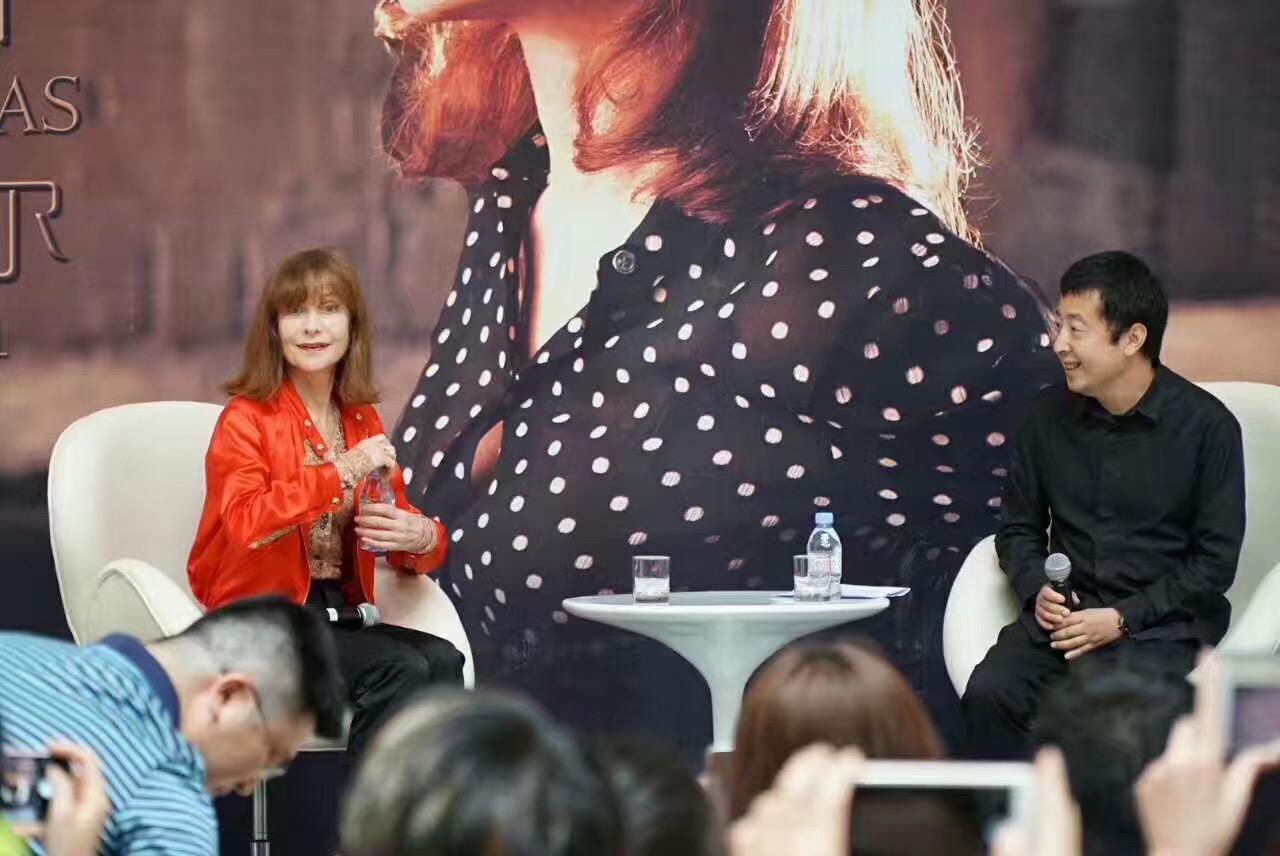

2017年6月11日、12日和14日,伊莎贝尔·于佩尔将分别在上海、广州和北京,为观众现场朗读玛格丽特·杜拉斯的《情人》。6月10日,在朗读活动开始的前一天,主办方还特别邀请到了正在拍摄新戏的中国导演贾樟柯与于佩尔进行了一场对谈。说是对谈,其实更像是贾樟柯对于佩尔的一场采访,他从导演和观众的角度发问,让到场的众多于佩尔影迷都了解到了这位法国国宝级女演员,是如何去理解和塑造每一个在旁人看来都有些“不道德”的角色。

当世最知名的法国女演员,在舞台上朗读法国最知名女作家的代表作,难以想象两者会碰撞出怎样的火花。事实上这并非于佩尔第一次邂逅杜拉斯,九年前,于佩尔参演由柬埔寨导演潘礼德执导的《抵挡太平洋的堤坝》,便是改编自杜拉斯同名小说,这部小说不仅是杜拉斯的成名之作,同时也带有极强的自传性质,小说的主要情节都是根据杜拉斯母亲1924年在柬埔寨的经历所叙述改编得来。在电影中,于佩尔也用自己冷漠却又隐忍的表演,将杜拉斯母亲这一角色诠释的恰到好处。

在那唯一也是短暂的交集之后,终于这两位注定都会在法国艺术史上留下名字的女性,又再次走到了一起。这一次于佩尔没有选择在镜头前去表现杜拉斯小说的魅力,反而是用一种更加纯粹的手法去展现——朗读,她将在偌大的舞台上静静的朗读杜拉斯的代表作之一《情人》,而这本同样由杜拉斯亲身经历改编的小说,恰恰描写的是她与一位中国男人的爱情故事。

作为女演员的于佩尔早已为世人所熟知,而她的身影同样活跃在戏剧舞台和各大艺术节上,拥有全法国最具辨识度之一的嗓音和多年表演经验所带来的深厚台词功底,都让她具备了成为一名优秀朗读者的必要条件。与思考表演一样,于佩尔也在不断思考着如何做一位好的朗读者,在提及朗读者与作者的关系时,于佩尔说:“作品的生命是源源不断的,主要是原作者起了决定性作用。作为演员或者阅读者,我们从某种程度上确实在为作品‘发声’,让更多人听见,但是这并不意味着我们是作品的使者。阅读的意义在于思想,而在这里传递的是作者的思想,不是我的。这不是戏剧,只是阅读,仅此而已。”

就如同上海文化广场节目总监费元洪在开场所说,在越发习惯了声光电大场面和大IP商业表演之后,中国的剧场观众,更需要这样的简单纯粹的朗读表演形式,去启发自己内心的感受能力,而不是让它慢慢变麻木。

贾樟柯与于佩尔的对谈实录:

贾樟柯: 就舞台表演来说,你面对的是可能两三百个真实的观众,就电影来说,潜在面对摄影机背后的观众,这两种表演你为什么一直坚持同时在做?

伊莎贝尔·于佩尔: 很多人觉得电影演员面对的是自己,而戏剧演员更多面对的观众,尤其是在经典剧目里。但我一直都希望,能够打破这个信仰,即,演电影是演自己,而戏剧舞台演绎的才是他人,我希望能打通这一边界。我自己无论是在戏剧舞台还是电影,在如何接近和演绎角色这个层面,没有任何区别。

贾樟柯:我还想了解你是怎么准备这些角色。

伊莎贝尔·于佩尔:我一直都有一个方式,理解角色的时候,去混合脆弱和强大,善良和邪恶,罪恶和无辜,我表演时,会混合这些元素,让角色因为立体而显得更像一个人。

贾樟柯:在中国银幕上女演员的形象大部分是年轻貌美的形象,似乎女演员有很大年龄的局限。但是你从17、18岁一直演到现在,最近十几年更是爆发出特别强的表演能力。你的工作本身,我觉得就是一个女性宣言,呈现不同年龄段女性形象。我想了解,你的表演方法,有过明确的阶段性改变吗?还是一早就建立了某种表演信念,并坚持至今?

伊莎贝尔·于佩尔: 首先,我希望我也依然既年轻也貌美。实际上我的角色们,她们一开始是幸存者,有些甚至是受害者,跟生活抗争,争取自己的权益。我更年轻的时候,也在演这类角色。我也一直有机会,获得出演这些角色的机会。她们通常都是故事的核心,她自己世界的中心,而不是在男人的阴影里。她们以女性视角看待这个世界,而不是男人的视角。从这个角度去看,无论这个角色是受害者,是脆弱的还是强大的,还是胜利者,其实就是一回事。

贾樟柯: 我看到一个影评人开玩笑说,于佩尔演过70多个角色,其中35个是裸体出演,35个是有精神问题。当然包括我在内,大家精神有没有问题也不好说。你能够接受各种角色,比如说我很喜欢的《钢琴教师》里,她有很多不堪的行为,包括在地上打滚、受虐。我觉得可能对于法国和西方来说,表演跟自我之间的关系,是一早建立起来的。表演这个工作怎么用自己的身体、想象力去突破自我?打破自我约束?是否要经历内心解放的过程?

伊莎贝尔·于佩尔: 哦,那在这些角色里,我是不是裸着的同时又是疯的?一个“裸体的疯子”。实话讲,我从来没搞明白过,“变态”、“不耻”、“乱伦”或“魔鬼”这些形容词,为什么人们愿意用这些词去定义一个人。可能这些角色是有点扭曲的,但,那又怎么样?

人们使用的这些形容词,就像手里被塞了一面镜子,他们无法直面这个镜子里的自己,因为它暴露了他们内心的恐惧,所以他们忙不迭地用这些词去取代这种恐惧。大多数时候,人们很喜欢这些电影,产生共鸣,触动内心世界,但是他们还是会用这些形容词去遮掩他们的喜欢。

因为他们可能过着正常的生活,可内心世界里却常常起伏万千,无法与现实共处。但是当他们看到一个角色,就在处理这些关系时,他们感到被冒犯,但我觉得到最后,他们享受这种冒犯。当年的《钢琴教师》和最近的《她》,它们很受欢迎,完全就是一个明证。

贾樟柯:看于佩尔的电影,我总有很奇妙的感受。好像在看一个壁画,上面有很多丰富饱满的细节。比如说《钢琴教师》里面有一场戏,她从地铁走出来,一出来就撞到一个陌生男人,她走了几步,开始弹身上的灰尘,仿佛要把侵犯者当作灰尘弹掉。这非常的细腻。像这样细节,是做了案头准备工作,还是一种下意识的表演呢?

伊莎贝尔·于佩尔: 我比较倾向于后一种方式,我很懒,不爱做功课。在演《钢琴教师》时,我甚至没有读原著,因为哈内克说不要去读,实际上直到现在也还没读。我不做功课,我甚至不喜欢排练。有时候排练出来的东西,会比正式表演时更好。因为排练时,你所有的东西都是最新鲜的,最敏感的,所以我不喜欢排练。我理解的表演,应当相信当下( present time),是 “ what you do when you do it”。也不一定是当下的魔力,不一定要用“魔力”这个词。你得相信你做这件事时那个瞬间的力量,这个力量能够让我感受到很多,表演出很多。

你说的弹灰尘,确实,钢琴教师偏执、有强迫症,非常不喜欢跟人有任何接触。但这个理解,哈内克跟我没有做任何前期沟通,事后也没有讨论。我们俩的合作方式,就是我做演员该做的事情,导演做他该做的事情,仅此而已。

贾樟柯:说到不同的导演,可能不同的导演就是这几年于佩尔除了在欧洲拍戏之外,也非常的国际化,包括也跟好几位亚洲的导演合作。比如说跟洪尚秀合作的。对你来说跟不同的导演合作,从跟亚洲的东方的导演合作,进入到非常不一样的电影语言系统里面的时候,包括跟不同的导演,我觉得怎么样去理解、适应一个新的导演新的合作者电影美学的系统,同时在这个过程中保留自我?

伊莎贝尔·于佩尔:一开始做演员的初衷,小时候就觉得我想要做演员是因为我想要去别处,无论是在地理上来说想更多的旅行,想看这个世界。还是对于自己的本身来说,想要探索自己,想要探索每一个导演内心的世界,探索每一个人内心不同的对于世界的想法。

我确实是在跟一些东方导演合作的时候有更多不一样的感受,像洪尚秀导演,他的导演方式是从来没有剧本,很多人会说他的导演方式是即兴的,边导边写剧本。在一场戏里面会不断不断拍镜头,有时候连拍20小时都没有人阻止他,这是他的风格。对于他来说,不认为有一些时候我们认定的即兴就是即兴,有时候很多的东西是有差异的。跟每一个导演合作的方式和风格不同,也因为他们给了很多新的体验。

评论