6月24日,主营业务为网游加速服务的迅游科技,公布重大资产重组草案,拟以27亿元收购手机工具厂商狮之吼。上周,迅游科技更新了并购草案,并公布了狮之吼2015年-2017年4月经审计的财务报表。

最近两年,国内移动互联网的重大平台、生态机会已经被巨头占据,“跑马圈地”的上半场已经结束,下半场只有部分细分领域还有快速生长的空间。对于这些公司而言,借助资本、上市公司融资平台,是加速产业的重要方式。近期A股就发生了多个案例,例如,“爱淘城”、“有棵树”、“优壹电商”、“礼多多”等多家跨境电商成为上市公司并购标的;“什么值得买”、“墨迹天气”申报IPO;“创业黑马”成功过会即将上市,等等。

互联网公司需要寻找资本;上市公司面对新规也需要重新考量业务布局、融资方式。

工具型APP的出海、转型与坚守

狮之吼,与猎豹移动一样,也是一家主要面向海外市场的手机清理、加速工具、电池管理厂商,创始人鲁锦,是原“Windows优化大师”与“鲁大师”的创始人。

图:狮之吼的多款手机工具APP产品

在2014年国内手机工具APP出海大潮中,狮之吼、猎豹、360等厂商纷纷在海外打响市场份额的争夺战。

手机工具APP,由于不存在社交APP传播的文化壁垒、本地生活APP的地域壁垒,安装量、使用范围常会比其他类型APP更高、更广。为了提高用户留存和使用时间,工具型APP常会添加资讯甚至游戏,积累更详实的用户行为数据,为广告主提供精准的产品推广服务。

时至今日,猎豹移动甚至wifi万能钥匙都已经开启“内容转型”,试图以资讯、娱乐提高用户使用时间、留存率,例如,猎豹移动就推出直播平台Live.me、新闻服务“海外的今日头条”的NewsRepublic。

目前,全球Android月活跃用户约为20亿,猎豹移动占据的月活跃用户数约为6亿,狮之吼瞄准的市场空间,是猎豹之外的该部分,约14亿活跃用户。2016年,猎豹移动宣布转型内容、人工智能,营业收入45.65亿元,净利润2.26亿元,目前市值约为107亿元,相距历史最高点仍跌去了近80%。

相比之下,狮之吼一直维持工具APP属性,既没有转型内容,也没有转型人工智能,反而让赶上了2016年这一波新兴国家的移动应用市场强劲增长的浪潮。2015年,由于前期研发费用及推广费用的投入,狮之吼亏损2700万元。但2016年,狮之吼营收入增长到4.31亿元,净利润1.24亿元。2015年末总安装用户数和月活跃用户数分别为约3900万和1800万,2016年末总安装用户数上升至约2.39亿,月活跃用户数上升至约8400万。本次迅游科技收购的估值约27亿元,业绩承诺为2017年、2018年、2019分别不得低于人民币19200万元、24960万元、32448万元,三年合计共7.66亿元。

图:狮子吼业绩,2015年亏损,2016年大幅增长

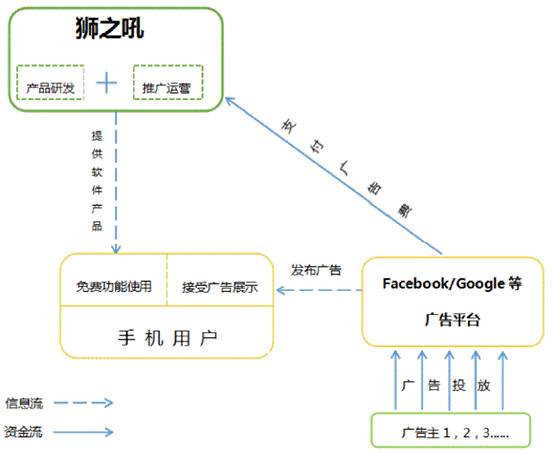

图:狮之吼盈利模式

狮之吼的业务模式十分简单:广告主向Google/Facebook等广告平台发布广告,广告平台将广告汇总,向狮之吼支付广告费,获得在狮之吼APP上发布广告的权利。因此,狮之吼营业收入的99%来自于Facebook和Google。狮之吼需要做的仅仅是引导用户下载APP,不断扩大用户的储量,获得更高的广告费用。

图:狮之吼的营收几乎全靠广告费

迅游科技:投资+并购,试图形成完整业务链条

作为收购方,成都迅游科技是网游加速软件商,通过将加速软件嵌入到游戏中,以第三方服务的形式向C端用户收费。营收稳定,但市场空间有限。

图:迅游科技业绩增长基本停滞

图:迅游科技营收来源与比例

近年来,迅游科技开始转型,接连投资、收购了手机厂商锤子科技、手游厂商雨墨科技。在收购狮之吼后,迅游科技将形成手机硬件、手机应用软件、手机游戏、手游加速器的产业链条。

点评:移动互联网细分市场加速整合?

2016年,移动互联网APP市场发生了重要变化。

一方面,根据App Annie 的统计报告,2016 年全球APP的下载量、收入和使用时长相比于2015年,均产生了两位数的增幅。Google Play下载量中,印度的下载量首次超越美国,达到60 亿次,新兴市场在移动应用市场开始强劲增长。文化门槛、政策门槛、地域门槛最低的工具型APP在新兴市场迎来爆发。

另一方面,是国内移动互联网的重大平台、生态机会已经被巨头占据,只有细分领域还有快速生长的空间,对这些公司而言,借助资本、上市公司融资平台,是加速产业的重要方式。例如4、5月份“爱淘城”、“有棵树”、“优壹电商”、“礼多多”等多家跨境电商成为上市公司并购标的;“什么值得买”、“墨迹天气”申报IPO;“创业黑马”成功过会即将上市,等等。

除了移动互联网产业发生变化,国内的资本市场也发生了重大变化。

IPO加速,再融资新规,并购重组新规,减持新规,轻资产类公司收益法评估,都对上市公司通过并购实现业务拓展或转型产生重大影响。

“转型可能找死,不转型肯定等死”,对一些原来的产业面临瓶颈、业绩无法增长、业务很可能被替代的上市公司来说,转型已经是紧迫的任务。

而且,这一次,与“定增黄金三年”的并购转型已经有所差别,因为接盘方不再那么容易退出,只有看得远,做得长,才会有人捧场。

评论