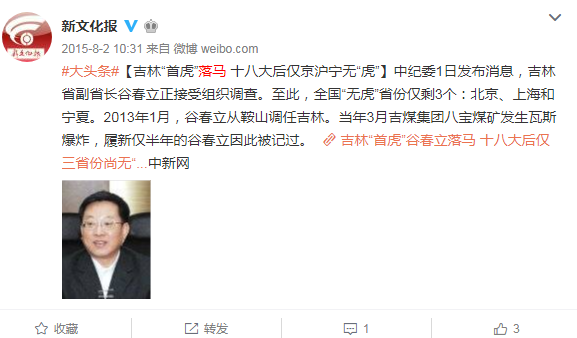

《新文化报》的610万微博粉丝和5个评论2017年的微博,对于绝大多数媒体机构来说,已经沦为一个彻彻底底的鸡肋。《新文化报》是吉林省的一份综合类都市生活日报,2012年2月,随着新浪微博的强势崛起,它跟很多传统媒体一样,开通了官方微博。追热点、搞互推、送奖品,努力经营两年之后,到2014年年底,《新文化报》官方微博粉丝数突破百万,是吉林省内首个粉丝超百万的纸媒官方微博。为此,新文化报还发起过“粉丝冲百万,请你喝酒”的抽奖活动。到今年7月,《新文化报》已经发出7.2万条微博,坐拥610万微博粉丝。 600万粉丝的新文化报在最新的媒体热度排名中居于中游然而这样一个实打实的媒体“大V”,如今大多数微博的评论数不超过——5个。当然,在纸媒日趋衰落的时代,没有一个媒体敢说放弃新媒体。新文化报的新媒体事业部,如今仍然勤勤恳恳的更新维护着自己的微博。仅仅7月5号一天,这个600多万粉丝的大号就发布了38条微博。只是,38条微博中,31条评论数低于10,7条评论数为0。唯一一条过百评论的,是转发新京报“我们视频”的内容。题材问题?好像也不是。除去娱乐、热点转载,新文化报也时常有一些本地的社会、时政新闻,但整体表现仍然一般。2015年,这份吉林最多粉丝的报纸官微发布吉林首虎落马的消息时,甚至激动的打上了#大新闻#的tag,但最终,也只有0转发,1评论。

新文化报关于本地要员落马的新闻,只有一个评论

新文化报并不是一个特例,这个在微博报纸类热度排行榜排名63的大号现状,是相当一批中长尾媒体机构的代表。 一批中长尾媒体机构的微博正鸡肋化

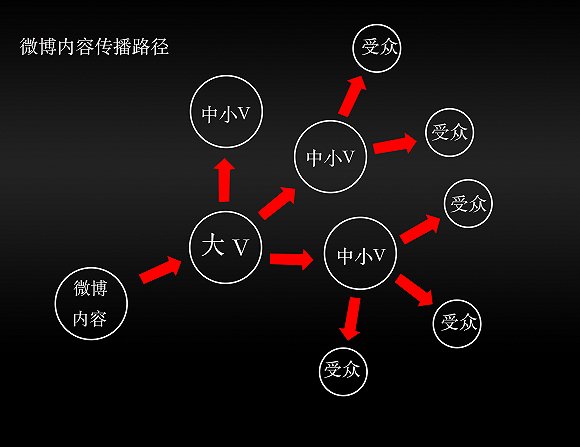

前十名的指数级差距与公共信息的衰落不止是中长尾的媒体机构微博互动越来越少,哪怕是粉丝过千万的媒体微博号之间,差距仍然是巨大的。2017年1月,新榜曾经统计过粉丝TOP 9的都市报官微账号,各自转发最多的那条微博的转发量。虽然同是千万粉俱乐部会员,但是后三名已经和其他官微,尤其是前三的官微,有了指数级的差距。另外,这九条各自转发最多的微博中,只有四条是具有公共性的新闻信息,其他内容则包括明星表演、采访,以及美食搞笑内容。 2017年1月粉丝TOP 9都市报官微各自转发量最高的微博对比指数级的差距,当然与微博的社交传播模式脱不开关系——大V是信息的关键节点。这反过来又让大V抱团互推,强者恒强。正如马太效应所说,“凡有的,还要加倍给他叫他多余”。

粉丝数超过2300万的《新快报》被转发超过7万条的微博,主要是依靠八名粉丝超过100万的大V转发。相比之下,粉丝数1100多万的《北京晚报》转发最多的那条微博,则只有同为媒体的《今晚报》友情互推了一下。

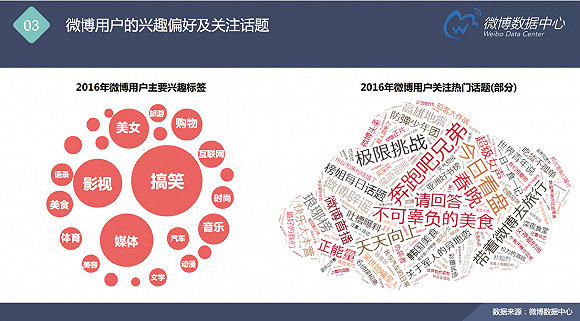

微博的传播链条更为关键的是,早在2013年前后,微博上公共信息的流量红利就已经消逝了。2012年,微博调整架构,王高飞接手,之后移动和商业化成为整个公司的重点。而随着阿里的入股和粉丝头条的推出,微博全力扎入了社会化营销和粉丝经济的坦途。通过各种流量调节工具,微博开始更多的把流量和粉丝倾向给能有营销意愿,并且愿意为推广付费的明星、网红,再通过粉丝头条以及微博热搜甚至淘宝导流,实现营收的闭环。

在这一逻辑主导的运营策略之下,大量没有机构背书能力的中长尾博主,甚至有机构背书能力,但没有付费意愿的机构,很难在享受到社交媒体带来的红利。

2016年的微博关键词回过头来看,新浪微博的改造无疑是成功的。从话题榜上,你很难看得出来这是当年那个“众包反腐”、“众包打拐”的微博。如今的微博正在成为一个抱团追星、粉CP、追八卦的地点,一个草根网红的网络选秀现场,一条互联网时代的造星流水线。可以确定的是,无法变现的公共性信息,在微博上越来越少了。一边是大的流量盘子不再向公共信息类账号倾向,一边是社交网络马太效应的加剧。众多的中长尾账号如《新文化报》一般,陷入了困境。“警民直通车上海”的5000粉丝和1.3万评论2017年6月18日,《新文化报》开通了自己的微头条账号。新媒体运营部门对这个微博的模仿者显然没有投入额外精力,并没有针对这个算法平台做过多的内容设计。也难怪编辑不上心,今日头条依靠算法分发的这个产品,不能#号加话题,不能@,发布重复内容会被算法消重没有推荐,甚至连转发数都还看不了。但偏偏是这个不上心的地方,很快就有一条本地新闻——长春机场查获买卖婴儿——有了接近3000的评论数。同一条新闻,在微博上只有21条转发。而此时,《新文化报》的微头条,也不过4万粉丝。 新文化报同一条新闻在微头条和微博的数据大差异这似乎并不是一个意外。对比《新文化报》的微头条和微博可以发现,新文化报发布的本地新闻在微头条上,往往有更好的数据表现。《新文化报》的新媒体运营部门显然注意到了这点,开始在微头条上做更多的本地新闻发布。以7月3日为例,这天《新文化报》只在微头条上同步了15条微博内容,其中12条是长春本地新闻,两条本地新闻的微头条的评论超过200。在微头条重新找回评论“爆款”的中长尾机构,不止是《新文化报》和媒体,只有5000粉丝的上海市公安局的“警民直通车上海”微头条,单条评论过两百已经是常态。前一段时间引起舆论热议的老人飞机丢硬币祈祷事件,在微头条上成了1.5万评论的爆款。相比之下,同样的内容,在它442万粉丝的微博上,就只有一千多条评论。

信息的算法红利

本地+原创+公共性,《新文化报》和《楚天都市报》的高活跃度微头条均呈现出这样的特点。单纯讨好粉丝用的微博套路,诸如毫无特色的早晚安祝福,或者其他机构发布的重复新闻,在微头条上往往效果惨淡。这个分野,清晰的体现出了微头条和微博的区别:一个是信息优先,一个是粉丝优先。对于继承了今日头条算法的微头条而言,算法分发的目的是提高信息的传递效率,进而形成粉丝;微博的信息分发虽然加入了算法,但本质上,仍然是为了解决,如何更好的让粉丝消费信息。而对于媒体机构,尤其是大量中长尾的地方媒体机构来说,微头条显然是一场难得的信息红利——此前大量的地方公共信息,既不可能上门户的首页,很多时候也无缘获得大V的转发,但算法却可以帮这些信息迅速找到他们潜在的用户。实际上,不止《新文化报》和警民直通车上海,相当一部分中长尾的媒体、政务已经在微头条上重新找到了自己的影响力——优质的本地新闻,原本就是他们,尤其是地方媒体所长。

6月29日,拥有18万粉丝的武汉《楚天都市报》在微头条发布了一条男子跳楼的社会新闻。这一内容在微头条短时间内获得了1108万阅读、1.5万评论和9068个赞。而在超过900万粉丝的微博号上,同样的内容,只有166个评论。

楚天都市报男子跳楼新闻在微头条获得1.5万个评论

相当一部分媒体机构在微头条上重新找到了自己的影响力与微博兴起时被一波波大V和热点事件占领不同,从今年年初低调上线微头条以来,外界很少听到微头条的声音。一方面,这当然与今日头条刻意保持低调,不希望和微博正面冲突有关,此外,微头条的流量分配方式本身,也更有利于类似于本地新闻这样的中长尾内容,而非形成声量更大的超级大V。2014年,腾讯撤销微博事业部,西格玛大厦的牌子从腾讯微博改成了腾讯视频。之后,网易宣布关闭微博业务。新浪用强悍的大V运营最终证明了,门户们是无法用新浪的运营方式来打败新浪的。但技术创新呢?三年之后,算法在《新文化报》分发上的例子似乎说明,新时代,可能比我们想象中来的还要快。

评论