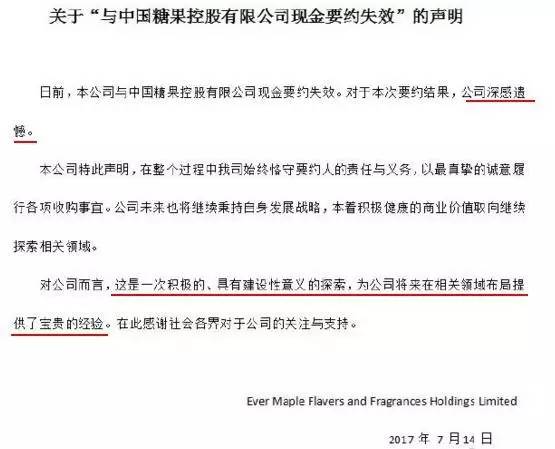

近日,较少进入公众视野的前首富娃哈哈集团董事长宗庆后的独生女宗馥莉通过微博发布了一则“与中国糖果控股有限公司现金要约失效”的声明,宣告收购中国糖果失败,后者的股价当天即暴跌60%,第二天也继续暴跌,合计跌去70%以上,可以说是“一夜跌回解放前”。

今年5月12日,宗馥莉实际控制的宏胜饮料母公司Ever Maple(恒枫资本)宣布将以30%的溢价,预计花费5.73亿港元(合5.07亿元人民币)买下中国糖果。当时,外界猜测宗馥莉要约收购中国糖果主要为了娃哈哈上市做准备,不过这种说法被娃哈哈集团否定,称该收购只是宗馥莉的个人行为,与集团公司无关。

虽然宗馥莉在微博中表示,对此次收购失败“深感遗憾”,但我们更应重视的是其最后的表述“这是一次积极的、具有建设性意义的探索,为公司将来在相关领域布局提供了宝贵的经验。”言下之意其未来还会对合适的企业发起新的收购要约。

虽然宗馥莉尚未接管娃哈哈集团,但其宗庆后独生女的身份以及已掌控宏胜饮料多年的经历,外界普遍认为其接受娃哈哈只是时间问题。这样一想,宗馥莉此番尝试也意味着未来娃哈哈整体会在收购市场上有所作为。

营收大幅下滑,娃哈哈急需新动力

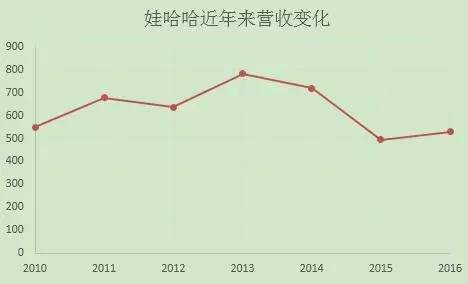

作为国内饮料业的龙头企业,娃哈哈近几年业绩乏善可陈。《浙商全国500强》数据显示,在达到2013年历史最高的783亿元年营收后,娃哈哈2014年收入下降至720亿元,其后在2015年骤降226亿元至494亿元,2016年收入529.1亿元,略有回升。

早在2011年,娃哈哈营业收入实现678亿元,各项经济指标连续14年登上中国饮料行业榜首时,宗庆后曾豪言3年内实现销售收入1000亿元,并把目光转向多元化发展。但目前看来,宗庆后6年前这一豪言显然落空了。

晨哨并购根据公开资料整理制图

宗庆后曾表示导致娃哈哈业绩下滑的原因有诸多因素,包括网络谣言的负面影响,销售力下降,在售的产品种类过多,缺少大单品,市场开发深度不够,且不均衡,新品开发没规划,产品欠缺准确的定位等等。

“营养快线”曾经是娃哈哈引以为豪的超级单品。据欧睿咨询数据显示,在2014-2016三年间,明星产品营养快线的销售额分别为153.6亿元、115.4亿元、84.2亿元,几乎缩减一半。5-10年前,“营养快线”主打补充早餐营养及好喝的味道使其能在都市白领及学生一族中占有相当市场。但在如今健康、低脂的潮流中,“营养快线”这类产品早已不在新一代消费人群的饮料list中了。过去三年的数据也印证了其越来越不受市场欢迎。

此外,印着王力宏头像的娃哈哈瓶装水市场份额也一直下滑。2017年3月份最新尼尔森数据显示,农夫山泉、怡宝分别位居第一、第二,两者市场份额之差仅为2个百分点;康师傅、百岁山紧随其后,分别为12.2%、9.2%;娃哈哈、冰露则位列第五第六,市场份额分别为8.6%、6.6%。

娃哈哈以上两大单品的市场地位下滑背后指向一个共同原因:不重视年轻市场。除了上文提到的营养快线在如今健康、低脂的潮流中已不流行之外,娃哈哈瓶装水万年不变的包装更是一大槽点。

对娃哈哈而言,新兴渠道开拓不力也是销售下滑的一个主要因素。在如今遍布城市商务楼、住宅附近的全家或7-11等便利店里根本找不到几样娃哈哈的产品,而便利店却是如今饮品终端销售的主战场。此前《商学院》的文章写道,在便利店以及一些高端商超渠道,新品的竞争压力和渠道费用都越来越大。全家、7-11这种便利店面积有限,品类管理上相当严格,单个爆款产品要好于多个不温不火的产品,因此要不断去调整,淘汰不叫座的产品,曾经娃哈哈大渠道、多产品的方式无法满足便利店追求单个收益最高的模式。

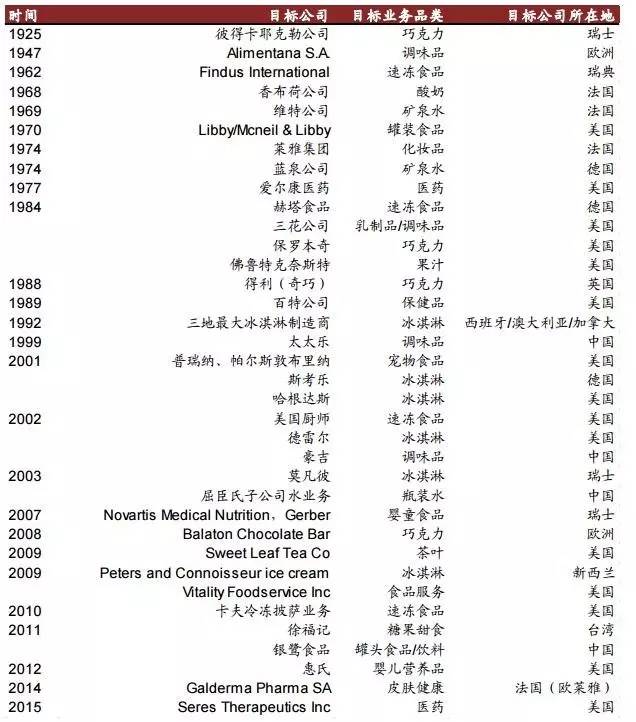

毫无疑问,娃哈哈正在遭遇“成长的烦恼”。事实上,在食品和饮料行业,国外很多大企业也都曾遭遇同样困境,开展对外并购是很多大企业保持增长的秘诀。以雀巢为例,其在过往的发展中,“并购”扮演着重要的角色,以下是中金的一份研报对雀巢过往并购历史的整理:

雀巢的跨国与跨品类并购案例

来源:公司网站,中金公司研究部

在当今中资全面参与全球并购市场的背景下,不太“年轻”的娃哈哈或许也是时候考虑这条路了。

“排斥”其实是因为陌生

长期以来,宗庆后一直排斥资本市场,至少给外界的印象如此。他曾公开表示,娃哈哈不上市,他觉得目前娃哈哈虽没有上市,但公司治理水平远高于一些上市企业。公司成立以来,除了曾于达能成立合资公司外,娃哈哈在资本市场也几乎没什么动作。

不过,宗庆后的态度已经开始转变。由于近两年业绩大幅下滑,娃哈哈开始谋求通过并购来为注入活力,谋求增长。此前宗庆后在接受媒体采访的时候就曾公开表示不排除未来会开展大的并购。

去年10月,外媒传出消息,杭州娃哈哈集团董事长宗庆后正在着眼收购外国大公司。据彭博社报道, 宗庆后称,公司正在与美国乳制品企业Dean Foods(迪恩食品)就收购事宜进行商洽。FT的报道称,4个熟悉该计划的人士表示娃哈哈集团已经在香港接洽了数家银行,以帮助它完成对迪恩食品的收购。

迪恩食品是美国最大的液体奶生产及供应商,Dean Foods产品线包括普通牛奶、花色牛奶、冰激凌、发酵乳制品、乳饮料等,拥有 50 多个地方或区域性品牌,2015年总收入高达81亿美元。

宗庆后之所以对资本市场持远离态度,一方面是因为他们那代人经营企业的理念,更重要的原因可能在于娃哈哈集团内部缺乏擅长资本运作、海外收购等领域的专业人才。

近年来创投圈流行一句话“创始人才是企业的天花板”或是“CEO才是企业的天花板”,意思是企业真正的天花板往往不是市场、融资、技术等因素,公司掌舵者的思维在企业经营中的影响更大。这句话放在成立已30年的娃哈哈身上也非常适合,自1987年宗庆后创立娃哈哈以来,至今娃哈哈集团许多事情仍亲力亲为,职业经理人梯队并没有很好建立。

此次收购中国糖果失败表明宗馥莉虽然较宗庆后在对外投资的思想理念方面要开放很多,但收购失败(甚至有媒体分析说是被人套路了)也表明团队中缺乏专业人士。娃哈哈集团近些年多元化的尝试均未能取得成功。

改变或将从宗馥莉开始

未来当娃哈哈从宗庆后时代转变为宗馥莉时代,娃哈哈集团还会如此远离资本市场吗?

公开资料显示,宗馥莉出生于1982年,1996年读完初中,宗馥莉去了美国读书。4年后,进入洛杉矶佩珀代因大学,主修国际商务,2004年大学毕业后回国;2005年进入娃哈哈管理层;2007年,宗庆后为女儿设立了杭州宏胜饮料集团“练手”饮品的国内销售;2010年,宗馥莉整合了娃哈哈供应部、工程部等各个部门的进出口相关业务,出任进出口公司的总经理,同时兼管集团对外投资,开始推动娃哈哈品牌的国际化。

与宗庆后排斥资本市场不同的是,宗馥莉的留学背景、国际化视野、推动娃哈哈国际化的工作以及去年传闻收购美国迪恩食品和此次收购中国糖果的举动等无不显示出其对资本市场的态度较父亲而言要积极许多。

虽然宗馥莉被普遍认为是娃哈哈未来的接班人,但据《彭博商业周刊》报道,宗馥莉曾表示“我不想要继承一家公司,但是我可以拥有它。如果我做得成功的话,我希望能够去并购娃哈哈。”

此外,宗馥莉在2016年还以自己名字命名的产品KellyOne果蔬果汁饮料(虽然目前看来不甚成功),但至少表明这位非典型接班人乐于尝试的态度。

不管宗馥莉最后是以何种方式接手娃哈哈,对于急切需要新的增长动力的娃哈哈来说,要想继续保持增长,并购或许是最佳选择。

不过,未来宗馥莉和娃哈哈要想在并购市场有所作为,特别是在处理更复杂的海外并购等交易时,除了自身对战略上的考虑,提前储备好内部专业团队以及聘请靠谱的专业机构(律所、会所、投行等) 将会是成功的关键。

评论