今天跟大家得瑟一部豆瓣高分剧。

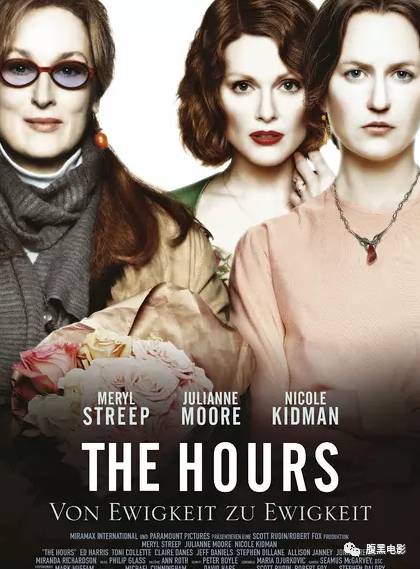

《时时刻刻》

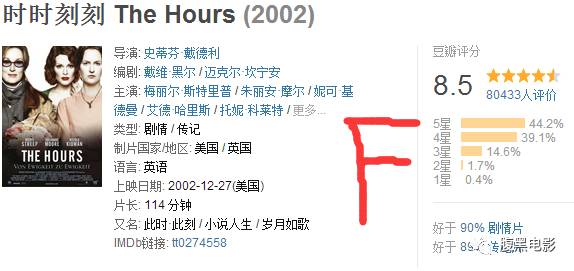

豆瓣八万人参评,评分高达8.5,典型的F型星评。

这么高的评价,让我们来看看这部片子都讲了些什么。有三个分别生活在不同时代的女人,因为一本名叫《达洛维夫人》的书被联系在了一起。电影第一遍看下来很容易就会产生凌乱的赶脚。史某人就按照分析之后的情节给大家讲一讲剧情啥子的,大家不用太过于感动,记住,我,就是雷锋,雷楼某的表哥~

出现的第一个女人就是这本《达洛维夫人》的原作者伍尔夫。伍尔夫是生活在19世纪20年代的一个患有精神疾病的天才作家,曾经两次自杀未遂,被疼爱她的丈夫雷纳从伦敦带到了郊区。景色优美,雷纳希望她能够在这里安心静养。甚至,为了这个天才妻子,雷纳特地在这里开设了一家印刷出版社。

伍尔夫并没有因为环境的优化和丈夫的付出而改变。相反,伍尔夫视这一切为阻碍自由的枷锁,她仍旧会反狂臆想。这些都不是伍尔夫想要得到的,她内心真正渴望的就是做一件让自己真正开心愉悦的事情。这些内心的挣扎都被伍尔夫写在了自己的小说《达洛维夫人》当中。

在一开始,伍尔夫想要杀死小说中的主人公。就在这个时候,姐姐的女儿,也就是伍尔夫的外甥女(此时姐姐一家从伦敦前来探望伍尔夫)在花园发现了一直已经死掉的小鸟。外甥女为小鸟举办了葬礼,外甥女抚摸着死去的小鸟,说它看起来很平静。这句话触动了伍尔夫,这时候她才意识到,她内心所渴望的,不是死亡,而是内心的平静。

在姐姐一家走后,伍尔夫偷偷溜走,打算回到伦敦,离开所谓的义务和责任,希望能够找到内心的平静。逃避是无法获得真正的平静的,她被雷纳从火车站追了回来。被追回的时候伍尔夫依然认为自己没有义务也没有责任去取悦别人,她想回伦敦,她宁愿选择死亡也不愿留在这个小镇。爱的多的一个,懂得付出的一个总是会率先妥协。伍尔夫的丈夫雷纳就是那个爱的多的人,虽然自己的付出伍尔夫都没有领情,虽然伍尔夫显得有些不知好歹,雷纳还是选择了妥协,表示愿意回到伦敦。

其实,雷纳所作的一切伍尔夫也都看在眼里。伍尔夫也尝试过为了雷纳安心的生活在小镇上,也打心底希望自己去向往姐姐膝下子女围绕的生活。可是渴望内心自由的伍尔夫表示:臣妾根本做不到啊!

伍尔夫心里明白得很,只要自己活着,就会彻底毁掉雷纳的生活。就像伍尔夫曾经和雷纳说过的“一个人的死是为了让其他人更好的活下去”伍尔夫最终在口袋和身上绑上石头,慢慢走进越来越深的小河····

第二个女人名叫劳拉·布朗,生活在三十年之后。劳拉是一名二战后期生活在洛杉矶的全职家庭主妇,是小说《达洛维夫人》的忠实读者。在外人看来,劳拉的生活让人羡慕,她有一个对她一见钟情,又无比爱她的丈夫。有一个愿意跟随母亲,从小就懂事的儿子理查德,还有一个正孕育在腹中的新生命。

可是她依旧是一个与达洛维夫人一样,连出门买花都无法做到的人。外表光鲜亮丽的她,在自己看来,不过是和达洛维夫人一样,是一个饱受生活折磨,无法获得内心自由的人。她终于决定,离开这个世界。她把儿子理查德送到朋友家,自己来到旅馆,拿出几瓶安眠药和一本《达洛维夫人》。

她躺在床上,幻想自己像达洛维夫人那样被水淹没的情形。但是,一想到腹中还没降生的生命,她还是放弃了。她选择暂时回到以前的生活,她接回儿子,回到家中,为丈夫做了一个全新的生日蛋糕。在腹中的胎儿出生之后,劳拉不辞而别,离开了这个给她带来束缚感的家。

四十来年之后,劳拉的儿子理查德已经成为了一个“大叔”。他延续了“达洛维夫人”的特质,敏感、脆弱、渴望自由,而且他还是一个天才作家。劳拉的离开对理查德的打击异常巨大,他一蹶不振,患上了艾滋病。一直照顾他的是克拉丽萨,也就是片子中的第三个女人。

克拉丽萨是一个老编辑,喜欢交际,喜欢花,也喜欢派对。还有一个,虽然不知道父亲是谁,但是很会劝人,也很温柔的女儿。俗话说女儿是父母贴心的小棉袄。就在卡拉丽萨被理查德带有情绪的话伤到的时候,女儿也总能很好的完成劝说工作。

▲我还真不知道这句还没过气的网络流行语早在2002年的时候就已经出现了啊喂~就算是理查德情绪不好,卡拉丽萨依然打算为理查德获奖一事办一个派对,为他庆祝。然而,这些琐碎的事情对天才理查德来说没有任何的意义。自从母亲劳拉离开,理查德的生活就变得空虚,他早就希望离开这个世界。他活着,无非就是为了这个深爱着自己的克拉丽萨。

克拉丽萨几十年来,一直无微不至的照顾着理查德的饮食起居。理查德的内心早已崩溃,他想要结束自己的生命。就像伍尔夫所说的,理查德也明白,自己活着,只会彻底毁掉克拉丽萨的生活。他要像伍尔夫一样,用自己的死,让守护自己的人得到彻底的解放。理查德选择了从窗前跳下,结束了自己的生命。

《时时刻刻》的前半段,打量运用的转场切换。三个女人的相似的生活跨越时空通过相似的场景来回快速切换,场面显得紧凑。这样营造出一种特殊的对照,传达给观众一个重要的信息:三个女人的生活是如此相似。同时,配合节奏鲜明的音乐整体也给人一种炒鸡快速的紧张感。

片子主要表现在对于生命的意义和死亡的探讨。我们生活的意义是什么?是像伍尔夫一样,完成自己最终创作的小说?还是主妇劳拉一样明天重复着家庭主妇的生活?抑或是像理查德一样为了爱自己的人坚持活下去?或许就像伍尔夫留给丈夫雷纳的留言:“要敢于面对人生,永远敢于去直面人生,你才会知道他真正的含义,最后,了解他,无论如何都热爱他,然后···舍得放下”

我们能明显感觉到导演杂糅了很多具有象征意义的桥段。比如象征着传统女性的水(伍尔夫沉在里面),象征着传统男权和约束的男人们(三个女人的丈夫/情人),还有有些自由象征的花,等等等等。我们不得不佩服导演对于细节的处理能力。然而这并不代表我同意了他的电影所传达出的近似于悲观主义的感情。

通过电影,我并没有很好的感受到女人们升上背负着多么大的痛苦或是多么巨大的压力(强调一下,这仅仅是我个人的看法)我所感受到的是,一堆闲的蛋疼自我偏激的人,自以为看透了人生的真谛。要不就是为了别人活在世上,要不就是为了别人结束生命,这也太大气了。来点实际的不好么?不喜欢不爱就不要在一块,干嘛整的那么大公无私救世主一样?一个个的,用矫情狗来形容都已经不够了。伍尔夫和劳拉本来已经拥有了难得的好老公,不劈腿不出轨,一心一意的对待他们。他俩偏偏要把自己弄得跟可怜虫一样,还要把自己的悲伤无限放大。劳拉甚至还直接影响了儿子理查德的人生轨迹。美其名曰追求自由,寻找内心的平静。

科科,内心的平静是这么找出来的吗?还不是因为那些矫情作死的人放不下自己的偏激偏见和源自内心的固执?多在自己身上找问题,少钻一些牛角尖,多一点真诚,少一点套路,这个世界完全变得更美好。我觉得现在这个社会,真诚很信任就非常非常难得。尤其是现在的女生们,大夏天的,大家都知道你们很热,穿裙子是没办法的事,也就算了,为什么还偏偏要穿打底裤!难道我还会偷看你们不成?人与人之间的这点信任都没有了!唉,可悲!可叹!说完,我默默的从地上爬了起来,掸去了身上的灰尘······

本文首发于腹黑电影公众号:fhmovie

评论