上周末,消费品领域最具关注性的投资事件可能要属黑石欲出售徕卡45%股权的传闻。出售方是全球最知名的私募基金之一,标的是发明了“摄影”的德国百年相机品牌“徕卡”。而传闻买家中蔡司、华为和鼎晖亦是各领域的佼佼者。

截止目前,黑石、徕卡以及一众潜在买方均未回应。不过,考虑到黑石是在2011年以1.79亿美元购入徕卡44%股份,当时对徕卡的估值为4.07亿美元;而对于私募而言,6年的投资已经足够长,时间上看差不多也到了退出期。另外,路透报道称,此次出售对徕卡的估值或在8.28亿美元,6年超100%的总收益率也算不错,且徕卡近年销售屡破纪录,正是出售的好时机,私募界“老司机”黑石自然不会放过这个机会。

因此,晨哨君认为黑石出售的消息基本可信,徕卡股份易手只是时间问题。至于买方,现在还很难有肯定答案。

徕卡:天生具有奢侈品基因

一般而言,“有故事”、“年代感”和“高品质”是奢侈品区别于一般消费品最重要的3大要素。徕卡无疑是相机中最具有奢侈品基因的品牌之一(也可能没有之一)。

1914年,第一部徕卡原型机Ur-Leica由Oskar Barnack设计成功,Ur-Leica是世界上最早使用35mm标准电影底片的便携相机。在此之前,当时的主流则是大体积的箱式照相机,摄影的场合受到极大限制。Ur-Leica的设计永远改变了摄影,便携的“身材”为摄影师开辟了全新的视角。

Ur-Leica

因为有Ur-Leica这样的划时代产品,徕卡曾在2014年纪念徕卡100周年时推出名为《徕卡100年》的广告,其中最令人印象深刻的就是那句“我们没有发明相机,但我们发明了摄影!”纵观整个摄影界,除了徕卡,还有哪个品牌有底气说出如此霸气的广告词?

此后直到20世纪50年代,虽然有柯达、哈苏等强有力竞争对手以及日本、俄罗斯的厂商等后起之秀。但“徕卡”一直是相机代名词,受追捧程度非其他品牌可比拟。

除了Ur-Leica这样的划时代产品,徕卡的“故事”还体现在使用徕卡的人以及所拍摄的经典照片。

HenriCartier-Bresson(亨利·卡蒂埃-布列松)是法国著名的摄影家,被誉为20世纪最伟大的摄影家之一及现代新闻摄影的创立人,他的"决定性瞬间"摄影理论影响了无数后继的摄影人。布列松对徕卡的喜爱世人皆知,几乎成了徕卡的代言人,以至于许多人认为“布列松、徕卡、决定性瞬间”已经是不可分割的三位一体。被问及对徕卡的看法时,布列松感觉“犹如一个温暖的深吻,一发左轮手枪的射击,一张心理医师的躺椅”。足见其对徕卡的感情之深。

布列松

不止布列松这样的摄影大师,全球范围内各领域知名人士都有徕卡粉丝。伊丽莎白女王、泰国国王普密蓬·阿杜德、俄罗斯总理梅德韦杰夫、好莱坞影星布拉德皮特、南洋兄弟烟草后人简永桢、华人影星周润发等等……可谓是政界、商界、娱乐界通吃。

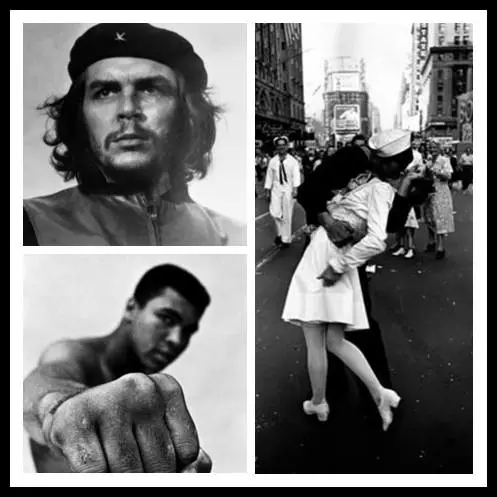

徕卡镜头下的经典照片更是不计其数:胜利之吻(1945),切·瓦格拉(1960),拳王阿里(1966)……

“有故事”和“年代感”之外,徕卡的“高品质”更是不容置疑。战争时期,徕卡相机几乎是每一位战地记者的标配。质量上乘,手动的机型使得徕卡在没电的情况下也能使用,不像电子类相机惧怕低温环境。

2000年,爱马仕入股徕卡,并以超过1/3的持股份额成为徕卡的重要股东,进一步加强了徕卡“奢侈品”的定位。虽然爱马仕已于2007年出售所持徕卡股份,但徕卡本身的奢侈品基因、高高在上的价格以及仍与爱马仕等奢侈品跨界合作产品的行为都宣示其配得上“奢侈品”的定位。

从财务危机到起死回生

好产品并不一定总是意味着漂亮的财务数据。

60年代后,随着单反相机技术的逐渐成熟,且相比旁轴相机(徕卡主要产品为旁轴),单反取景范围大、自动对焦和镜头兼容度高等优点使得徕卡在市场上的地位渐渐下滑。90年代之后,以日本厂商为主的数码相机浪潮更是令“死守”传统摄影的徕卡不复往日之勇。

这两次相机革命都“慢一拍”的徕卡让自身不可避免的陷入了财务上的困境。虽然徕卡的“经典”和“高品质”仍在,但便宜的日系数码相机逐渐占领了市场。再加上相对高昂的售价,徕卡的市场越来越小众,这直接体现在其糟糕的财报上。

PitchBook的历史数据显示,徕卡在2004至2006三个财年连续亏损,亏损额分别达419万美元、2610万美元和1015万美元。糟糕的财务表现一度令徕卡濒临倒闭,这也暗示徕卡到了不得不改变的时候。

在徕卡最困难的2004/2005年期间,奥地利投资者Adrea Kaufmann通过旗下私人股权公司ACM入股徕卡,并试图改变经营策略以扭转局势。

让我们先把时间拨回到1954年,这一年徕卡在当时的西德科隆举办的照相器材博览会上发表了日后取得历史性荣誉的照相机“徕卡M3”。 M3为徕卡带来了一场天翻地覆的变革,徕卡相机的镜头卡口由旋入式L卡口转变为目前大家所熟知的四爪插刀M卡口、全新设计的宽视野亮框式取景器、可与测光表联动的单轴固定式快门转盘、力矩式过片手柄、自动归零卷片计数器等等改变。可以说,徕卡M系列是徕卡系列中最重要的系列。

徕卡M3

之所以提到徕卡M系列的重要性,是因为徕卡在2006年推出了第一款数码旁轴相机M8。在最重要的M系列做出改变显示出Kaufmann入主后对徕卡的期望。虽然这款产品槽点满满,但至少表明徕卡的尝试。

到今年(2017年)1月,徕卡正式推出了M系列的最新款—M10旁轴相机。至少晨哨君从各大评测的反馈来看,总体来看是非常积极的(如果闲钱足够,作者本人表示会毫无犹豫入手)。

徕卡M10

M系列之外,徕卡目前已经推出了 S, SL,M, Q, TL, X, D-Lux, V-lux,C 甚至是2000多元的徕卡Sofort拍立得系列等多个不同的产品线。从财务数据和估值上看,徕卡在过去十年间算是缓过神来了。

2006年之后的07、08两年,徕卡在连续3年亏损后连续两年盈利,虽然2009财年再度亏损676万美元(可能是前一年金融危机影响),但2010年迅速扭亏,2011年净利润已高达5083万美元,而当年营收为3.48亿美元,这意味净利率达到14.5%。(数据来源:PitchBook)

同年,黑石从ACM处购得徕卡44%股份。虽然具体交易金额并未对外公布,但相关报道称当时黑石的出资为1.79亿美元,即对徕卡的估值为4.07亿美元。

2012年,徕卡退市后相关财务数据就简单得多了。据2016年杂志Diepresse.com最近对徕卡董事长Andreas Kaufmann的专访显示,徕卡现在每年卖出10万多台相机,市场份额约为1%。徕卡营收在近年也屡破纪录,2015/2016财年增长12%至3.65亿欧元。

路透的报道称徕卡最近一年的EBITDA在7000万欧元上下,虽然佳能、尼康等相机厂商的估值通常为7-9倍,但考虑到徕卡的“奢侈品”属性,但黑石希望徕卡的估值至少为EBITDA的10倍以上,即达到7亿欧元(约8.3亿美元)。这样,以美元计,黑石投资的这6年里,徕卡估值增长率达104%。

徕卡未来增长点在哪

徕卡过去十年的多产品线改变让自身从濒临倒闭重新焕发获利。过去六年的经营一路向好,估值也翻倍,但对于接盘者而言,更关心的是下一个十年徕卡是否还维持一定的增长?如果可以,增长点又在哪里?

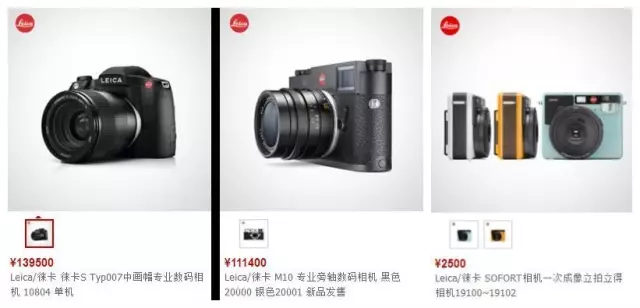

首先,晨哨君是认可徕卡目前多产品线经营的策略。从售价高达14万元的徕卡S Typ007中画幅专业数码相机(单机),11万元的M10 专业旁轴数码相机至2500元的拍立得,满足了不同需求的消费者。

来源:徕卡天猫旗舰店

但是,售价、性能双高的专业相机和颇具徕卡特色的M系列旁轴相机,注定了其受众的小范围,要实现连续高速增长几乎是不太可能的事情。高端相机是徕卡的立身之本,即便受众范围极小,徕卡必须在M系列和专业领域持续深耕以保持其在该领域的地位。

同时,徕卡应该持续利用其在相机领域的影响力向下拓展更“平民”的消费级别产品。包括以上提及的TL,X, D-Lux, V-lux,C 甚至是2000多元的徕卡Sofort拍立得系列等。

这里,极为重要的一点是徕卡必须将M系列高端机型和其他相对更低端的机型中在“格调”上严格区分开来。绝对绝对不能让消费者因低端机型的存在影响到M系列在人们心中的地位,这非常重要。其他机型在宣传概念上不管是宣传防水、全画幅自动对焦定焦,随身拍摄等都可以,但千万不能与M系列有丝毫重合,否则就是自砸招牌。

而徕卡的品牌价值以及整体的高端定位,意味着即使是更平民的消费级别产品,也会较同类产品价格略高一些(事实也确实是这样)。在消费者越来越精明的今天,徕卡这些产品可以因品牌溢价,但品质必须有相当保证,不能让消费者感觉是“纯骗钱”的无诚意产品。

另外,2016年开始,徕卡和华为在P9旗舰机型展开合作,2017年的P10也延续合作。虽然没有数据显示这类合作给徕卡带来多大具体收益,但个人认为这种合作对徕卡而言几乎是“躺着挣钱”,对原有产品机会没什么挤压的同时增加了一大收入来源。未来,此类合作在保证不损害徕卡品牌(尤其是M系列地位)的前提下多做无妨。

总结而言,晨哨君认为,对黑石而言,此时出售徕卡股份无疑是个好时机。但即使徕卡6年估值已翻倍,销售也屡破纪录,百年徕卡仍有机会在未来实现稳定增长。前提是在保证M系列和专业领域地位的前提下,富有诚意的拓展相对低端产品线。前者是保证徕卡的品牌价值,后者则是提升徕卡的经济价值。

评论