作者:陈妍妮

因为最终得取决于政府的态度。

*本文仅以成都高新南区为例,仅解读政府政策,不考虑其它因素。

政策专向,活力堪忧,是现阶段我们对过去几年时间成都南城高新区商业发展的宏观判断。尽管天府大道南延线展示着成都向南发展的趋势,在过去三年的时间中,国家级新区天府新区的兴起也更新着人们对于成都向南的畅想,这也刺激了大部分第一阵营的地产商纷纷抢滩成都。

目前,我们看到了高新区集聚了大多数的商业综合体,然而,不管在成都市场还是放眼西南,位于高新的商业究竟还是不能跃居行业的首要关注点。

多数人认为是区域商业密度过高,同质化过剩。但我觉得问题症结不在商业体本身,更多在于政府在商业氛围的培育,政策的倾斜导向以及行政措施的宽准制上。

高新政府重心非商业

关于政府的政策导向,我们先看看高新区2015年发布的第十三个五年计划的具体规划:

一、现实基础与发展环境

二、坚持创新发展,打造世界一流创新创业中心

三、瞄准高新高端,建设全球高端产业发展核心区

四、全面深化改革,建设与国际接轨的改革试验区

五、坚持开放发展,建设内陆开放合作典范区

六、聚焦产城融合,建设国际化现代化新城区

七、坚持共建共享,打造文明和谐首善区

八、推进协同联动,构筑开放型空间发展格局

官方的话语不是那么通俗易懂,严格上讲,八项发展规划中,唯一一项与发展零售商业沾边的只有第六条:聚焦产城融合,建设国际化现代化新城区。但实际上,前提核心依旧在于以产(高新产业)为先。

产业优先的高新区政策倾向明显。从高新产业到响应国家的双创,高新区三次以官方文件宣告了管委会发展重心。

2014年《成都高新区三次创业产业发展规划(2013-2020)》明确大力发展新一代信息技术、生物、高端装备、节能环保产业和生产性服务业;全力突破“7+2”产业重点领域,商务服务业则是排在最后一位;

2015年高新区则深化推动信息化和产业化的深度融合,促进信息技术产业转型升级;

2016年明确打造国际创新创业中心的战略定位,在产业规划中,终于把推动现代服务业优化升级,加快建设“高端中央商务区”写进了四大类。

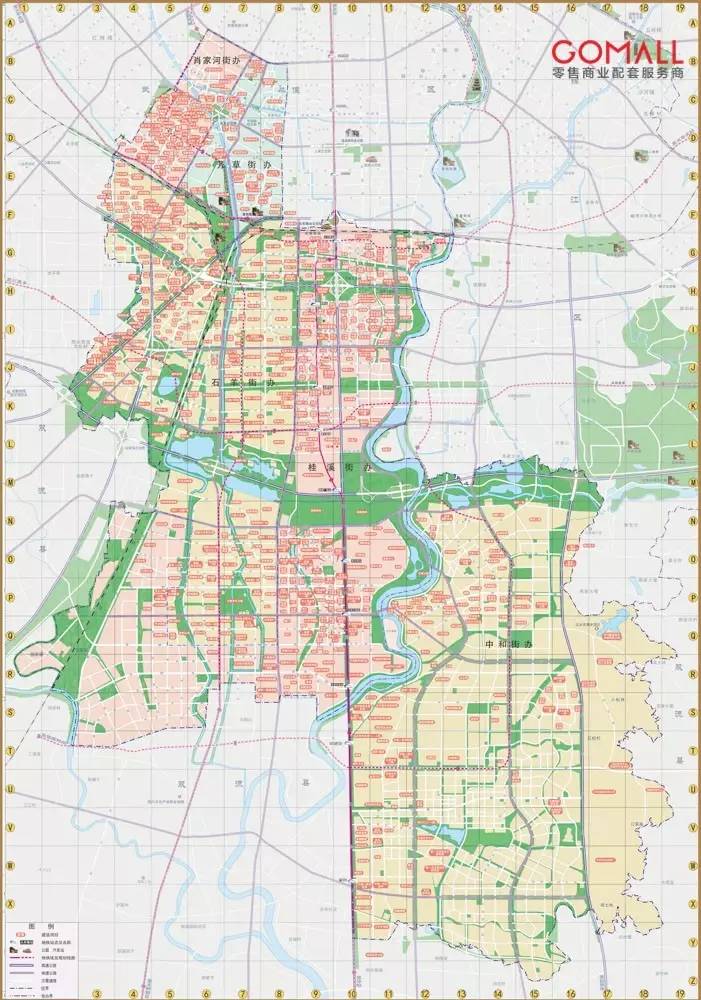

从政府层面出发,尽管规划了一轴七片多点的服务业发展空间布局(“一轴”即以天府大道为轴,形成城市走廊经济核心带;“七片”即天府生命科技园、新南商圈、金融城、国际会展、天府创业街区、天府软件园、新川创新科技园七大片区;“多点”即以专业特色楼宇为核点,涵盖辖区内重点楼宇的众多楼宇)但实际上,在产业的重视程度上,主要领导关注的依然是重大科技型、生产制造业的引进与发展上。

一轴七片多点的实际发展,商业方面也不尽如意,“七片”的规划中,目前富有人气的商业集中区恐仅为新南商圈,然而,在规划超前、布局合理、差异共存的新南天地,政府对商圈整体的打造和品牌塑造方面鲜有动作,与市中心的蓬勃市场化差距颇大。大量的写字楼宇较高的空置率也是让人头疼。

为什么没那么重视商业

一句话概述:商业对于高新区的GDP贡献微乎其微。

以富士康、联想、英特尔为首的高新区十家重点服务企业,预计在2017年能够实现1400亿的产值。对比一下高新区其它产业的业绩表现:

新一代信息技术制造业已聚集规上工业企业91家,2015年实现营业收入1840亿元。生物制造业已聚集规上工业企业38家,2015年实现营业收入116.7亿元。高端装备制造业已聚集规上工业企业48家,2015年实现营业收入189.6亿元。节能环保制造业已聚集规上工业企业16家,2015年实现营业收入83.2亿元。

这还仅是政府已公开的2015年数据。尽管政府在金融业、商务服务业、移动互联网和楼宇经济发展方面推出了若干政策,但在实际的执行中都苦于全部落地的艰巨。

接下来应该怎么做

商业综合体之间的抱团联合以及政府在具体措施管控的透明化宽松化。

在非公开的场合,高新有两座商场的核心管理人员向我私下传递过类似的信息,刚好两座商场一座位于绕城内金融城,另一座则位于天府二街大源核心区,与其它项目过近的距离使得外界一直认为他们彼此间存在很强的竞争关系,实际上,商圈兴旺才能大家都好,是他们的普遍共识。

只有高新的诸多综合体实现区域差异共存,才能把握共生的机会和突破的成本。抱团永远比互撕更长远持续,更好地树立品牌对区域发展的信心,更良性地满足消费者日益增长的需求。

作为宏观环境的把控者和执行监督的决定者,政府理应在合法范围内尽可能地满足商业综合体发展所需的合理条件,减少审批的冗余,让更多优秀的创意互动活动落地在商业综合体中。

来源:购成都

评论